La principal causa de parkinsonismo de rápida instauración es la exposición a fármacos bloqueantes dopaminérgicos. La situación más extrema tras la exposición a los mismos es el síndrome neuroléptico maligno (SNM), pero también han de tenerse en cuenta otros síndromes importantes inducidos por fármacos como el síndrome parkinsonismo-hiperpirexia, el síndrome discinesia-hiperpirexia, el síndrome serotoninérgico y otras causas de parkinsonismo agudo9,10 (NE-IV).

Síndrome neuroléptico maligno (SMN)

El SNM es una complicación grave del tratamiento con neurolépticos que puede surgir hasta en el 0,2% de los pacientes que los toman, independientemente de la dosis usada, ya que se trata de un problema idiosincrásico11,12 (NE-IV). Aunque la mayoría de los casos son provocados por neurolépticos, también se ha descrito con el uso de otros fármacos bloqueantes o deplecionadores dopaminérgicos (metoclopramida, prometazina).

Los factores de riesgo para su aparición son deshidratación, cansancio o agotamiento, agitación, escalado abrupto de la dosis del fármaco causante, uso de formulaciones depot, sexo masculino, pacientes jóvenes, uso concomitante de litio e inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS), altas temperaturas, presencia de síndromes parkinsonianos y el haber tenido previamente SNM. Puede prevenirse su aparición instaurando los tratamientos antidopaminérgicos de forma paulatina, con incrementos de dosis escalonados11,12.

Suele iniciarse en torno a la semana (3-10 días) de haber instaurado o incrementado la dosis del fármaco causal, la clínica se desarrolla en horas, con un incremento en la gravedad a lo largo de los 2-3 primeros días y permanece durante 1-2 semanas. El cuadro clínico consiste en fiebre, rigidez, alteración del estado mental, disfunción autonómica y otros trastornos del movimiento como temblor, distonía y mioclonías. Además, se acompaña de alteraciones de laboratorio que incluyen leucocitosis, aumento de creatina cinasa (CK), alteración de las pruebas de función hepática y renal y de la coagulación, acidosis metabólica y alteraciones electrolíticas; por otra parte, los reactantes de fase aguda pueden estar disminuidos11,12 (NE-IV).

El cuadro clínico puede verse complicado, a veces de forma irreversible, con la presencia de fracaso renal debido a la rabdomiólisis, el fallo respiratorio o la neumonía por aspiración, así como por otras complicaciones secundarias a la inmovilidad, como la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar o las úlceras por presión. Todo ello condiciona una situación de gravedad con una mortalidad que puede llegar al 20-30%11,12 (NE-IV).

Existen unos criterios diagnósticos mayores (fiebre, rigidez y aumento de CK) y unos menores (taquicardia, presión arterial anómala, taquipnea, alteración del nivel de consciencia, diaforesis y leucocitosis). La presencia de los tres criterios mayores, o dos mayores y cuatro menores permite establecer con una alta probabilidad el diagnóstico de SNM en el contexto clínico apropiado11,12 (NE-IV). El diagnóstico diferencial más importante debe realizarse con el síndrome serotoninérgico, la hipertermia maligna y la catatonía11,12 (NE-IV).

No existen ensayos clínicos prospectivos aleatorizados respecto al tratamiento del SNM. El tratamiento consiste en la supresión inmediata del agente causal, el uso de medidas de soporte vital, fármacos dopaminérgicos y relajantes musculares, así como el manejo de las complicaciones. Clásicamente se ha usado bromocriptina (habitualmente 2,5 mg/8 horas, máximo 60 mg/día), si bien cualquier agente dopaminérgico puede ser eficaz. Por otra parte, el dantroleno (entre 2-3 mg/kg/8 horas hasta un máximo de 10 mg/kg/día), un relajante muscular inespecífico, puede usarse para disminuir la rigidez muscular y minimizar la rabdomiólisis en los casos más graves o que no respondan bien al agente dopaminérgico. Este tratamiento debe mantenerse al menos 7-10 días, teniendo en cuenta la vida media del agente causal, y debe esperarse al menos 2 semanas desde la resolución del cuadro para reintroducir, siempre de forma lenta, el tratamiento neuroléptico11,12 (NE-IV).

Síndrome parkinsonismo-hiperpirexia

Se trata de un síndrome prácticamente indistinguible del SNM, salvo por que ocurre en pacientes ya diagnosticados de parkinsonismo. Tiene lugar cuando a estos pacientes se les retira o reduce de forma abrupta la medicación dopaminérgica. Clásicamente ocurría cuando se realizaban vacaciones de LD, y si bien actualmente esta situación ya no se da, sí se puede observar este síndrome en el contexto de cambios terapéuticos agresivos en relación con cirugía de estimulación cerebral profunda (ECP) en pacientes con EP, en caso de falta de cumplimiento terapéutico o en relación con ingresos hospitalarios por otras patologías cuando no se respeta la pauta dopaminérgica previa. Igualmente se han comunicado casos tras disfunción de estimuladores cerebrales profundos o agotamientos de la batería de estos. Es posible que el SNM, el parkinsonismo-hiperpirexia y la crisis acinética y la acinesia aguda sean el espectro de un mismo síndrome13 (NE-IV).

Puede verse precipitado por la presencia de factores como deshidratación, infecciones y alteraciones metabólicas. Cursa con hipertermia, disautonomía, alteración del nivel de consciencia, rigidez intensa y aumento de CK, y puede complicarse con los mismos procesos que el SNM (trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar, neumonía por aspiración, fallo renal)13 (NE-IV).

El tratamiento consiste en medidas de soporte; es fundamental la hidratación, junto con la restitución del tratamiento dopaminérgico. Puede usarse dantroleno en caso necesario. En un pequeño ensayo aleatorizado encontraron que el uso de dosis altas de metilprednisolona intravenosa era eficaz como tratamiento complementario para reducir el tiempo de recuperación9 (NE-IV).

Síndrome discinesia-hiperpirexia

Se caracteriza por la aparición de discinesias graves que llevan al agotamiento muscular, rabdomiólisis, hipertermia y confusión mental en pacientes parkinsonianos9,10 (NE-IV).

Comparte ciertas características con el síndrome parkinsonismo-hiperpirexia, salvo que predominan las discinesias frente a la rigidez y el tratamiento consiste en la reducción cautelosa de fármacos dopaminérgicos en vez del aumento necesario en el síndrome parkinsonismo-hiperpirexia. Este cuadro puede favorecerse por las altas temperaturas y hay algún reporte anecdótico de su prevención con estimulación dopaminérgica continua14 (NE-IV).

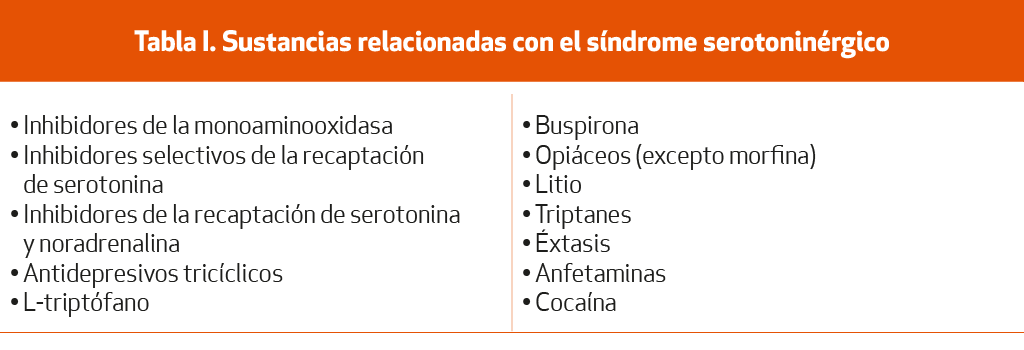

Síndrome serotoninérgico

Se trata de un síndrome ocasionado por un incremento rápido en la actividad biológica de la serotonina, usualmente causado por cualquier fármaco que incremente la transmisión serotoninérgica. Actualmente aparece en pacientes que toman dos o más fármacos con esta acción (Tabla I), habitualmente a dosis terapéuticas. El síndrome serotoninérgico se debe a una toxicidad farmacológica, no es un fenómeno idiosincrásico12,15 (NE-IV).

Muchas de sus manifestaciones clínicas se solapan con las del SNM; sin embargo, el síndrome serotoninérgico presenta como características clínicas diferenciales mioclonías, hiperreflexia, crisis y alteraciones del estado de ánimo en forma de inquietud o ánimo exaltado. El inicio del cuadro suele ser agudo, tras la introducción o aumento del agente causal, aunque a veces hay casos de curso insidioso o recurrentes, con aparición de cambios sutiles en el rendimiento cognitivo, trastornos de conducta y temblor que duran de días a semanas antes de la aparición del cuadro florido.

Diferenciar entre síndrome serotoninérgico y SNM puede resultar dificultoso: aunque a priori los agentes causales son diferentes, en la práctica clínica los pacientes con frecuencia pueden estar en tratamiento con ambas familias de fármacos. Los hallazgos clínicos más importantes para realizar esta diferenciación son la hiperreflexia, frecuentemente en forma de clonías de predominio en miembros inferiores, el clono ocular y el temblor en el síndrome serotoninérgico, mientras que en el SNM el hallazgo es la presencia de un síndrome bradicinético-rígido con hiporreflexia12,15 (NE-IV).

El tratamiento consiste en la supresión del agente causal, medidas de soporte y, en casos graves, ciproheptadina. La ciproheptadina es un antihistamínico y un antagonista de la serotonina que debe pautarse en dosis divididas hasta un máximo de 32 mg/ día. Por otra parte, es necesario tratar algunas manifestaciones clínicas y complicaciones (crisis, arritmias, coagulopatía, hipertermia, etc.). El pronóstico puede ir desde una resolución rápida y completa hasta ser potencialmente fatal (rango de mortalidad entre el 2,4% y el 12%)12,15 (NE-IV).

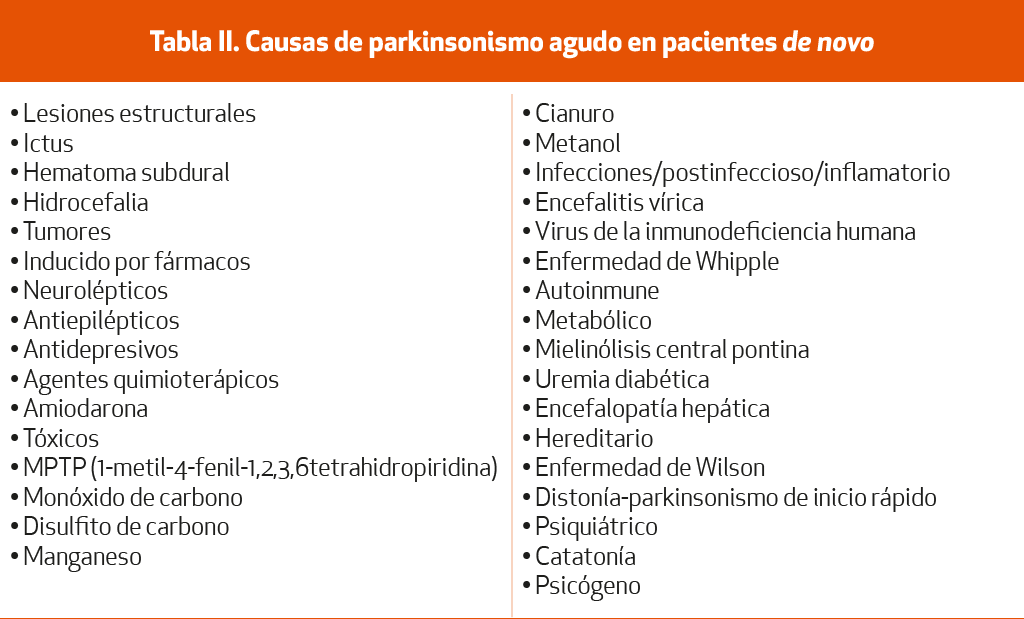

Parkinsonismo agudo

La aparición de forma aguda o subaguda de un cuadro parkinsoniano entraña un amplio diagnóstico diferencial (Tabla II)9,10 (NE-IV). Cuando este se desarrolla en cuestión de días o incluso semanas siempre debe considerarse la posibilidad de una causa secundaria, entre las que merece especial atención la lista de fármacos.

El empeoramiento agudo de los síntomas motores en la EP no relacionado con la progresión de la enfermedad habitualmente tiene lugar por una enfermedad intercurrente, típicamente una infección del tracto urinario o respiratorio, o por alteraciones metabólicas o neurológicas añadidas.

El tratamiento debe ir encaminado a la causa responsable. En todo caso los agentes dopaminérgicos son de elección, y en caso de alteración de la deglución se usarán vías alternativas a la oral como la transdérmica (rotigotina) o subcutánea (apomorfina)9,10 (NE-IV). Existe algún reporte anecdótico del uso de perfusiones intravenosas de fármacos dopaminérgicos para pacientes que no pueden tolerar medicación oral16 (NE-IV).

Bibliografía

9. Robottom BJ, Weiner WJ, Factor SA. Movement disorders emergencies. Part 1: Hypokinetic disorders. Arch Neurol. 2011;68:567-72.

10. Munhoz RP, Scorr LM, Factor SA. Movement disorders emergencies. Curr Opin Neurol. 2015;28:406-12.

11. Tse L, Barr AM, Scarapicchia V, et al. Neuroleptic Malignant Syndrome: A review from clinically oriented perspective. Curr Neuropharmacol. 2015;13:395-406.

12. Perry PJ, Wilborn CA. Serotonin syndrome vs neuroleptic malignant syndrome: a contrast of causes, diagnosis, and management. Ann Clin Psychiatry. 2012;24:155-62.

13. Onofrj M, Thomas A. Acute akinesia in Parkinson disease. Neurology. 2005;64:1162-9.

14. Herreros-Rodríguez J, Sánchez-Ferro Á. Summertime Dyskinesia-Hyperpyrexia Syndrome: The “Dual Heat” Hypothesis. Clin Neuropharmacol. 2016;39(4):210-1.

15. Boyer EW, Shannon M. The serotonin syndrome. N Engl J Med. 2005 Mar 17;352(11):1112- 20. Erratum in: N Engl J Med. 2007 Jun 7;356(23):2437. Erratum in: N Engl J Med. 2009 Oct 22;361(17):1714.

16. Mizuno J, Kato S, Watada M, Morita S. [Perioperative management of a patient with Parkinson’s disease with intravenous infusion of levodopa]. Masui. 2009;58(10):1286-9.