La designación de terapias alternativas y complementarias es un término genérico que incluye terapias heterogéneas que se consideran diferentes o fuera de la medicina convencional en el momento presente (definición del National Center for Complementary and Alternative Medicine)1. El término “terapia complementaria” implica ser adyuvante a la medicina convencional, mientras que el término “terapia alternativa” se refiere a la sustitución de la medicina convencional por la misma. La medicina integrativa permite combinar tratamientos convencionales y complementarios2.

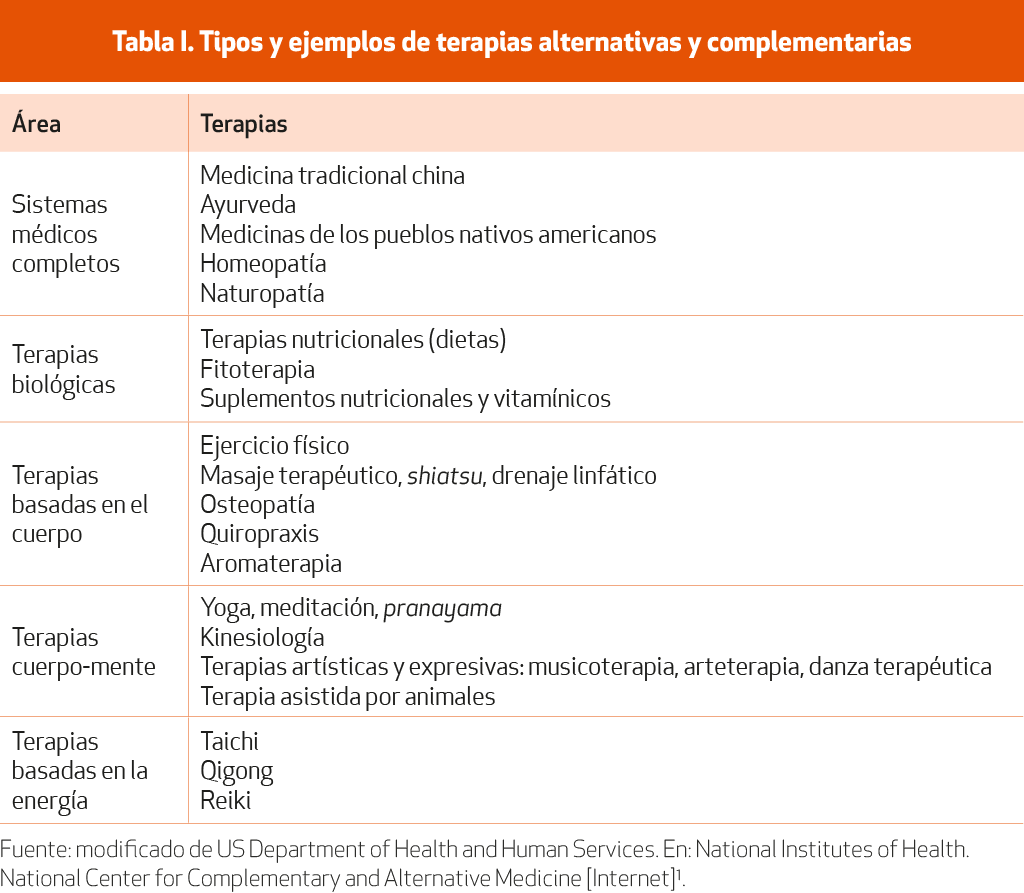

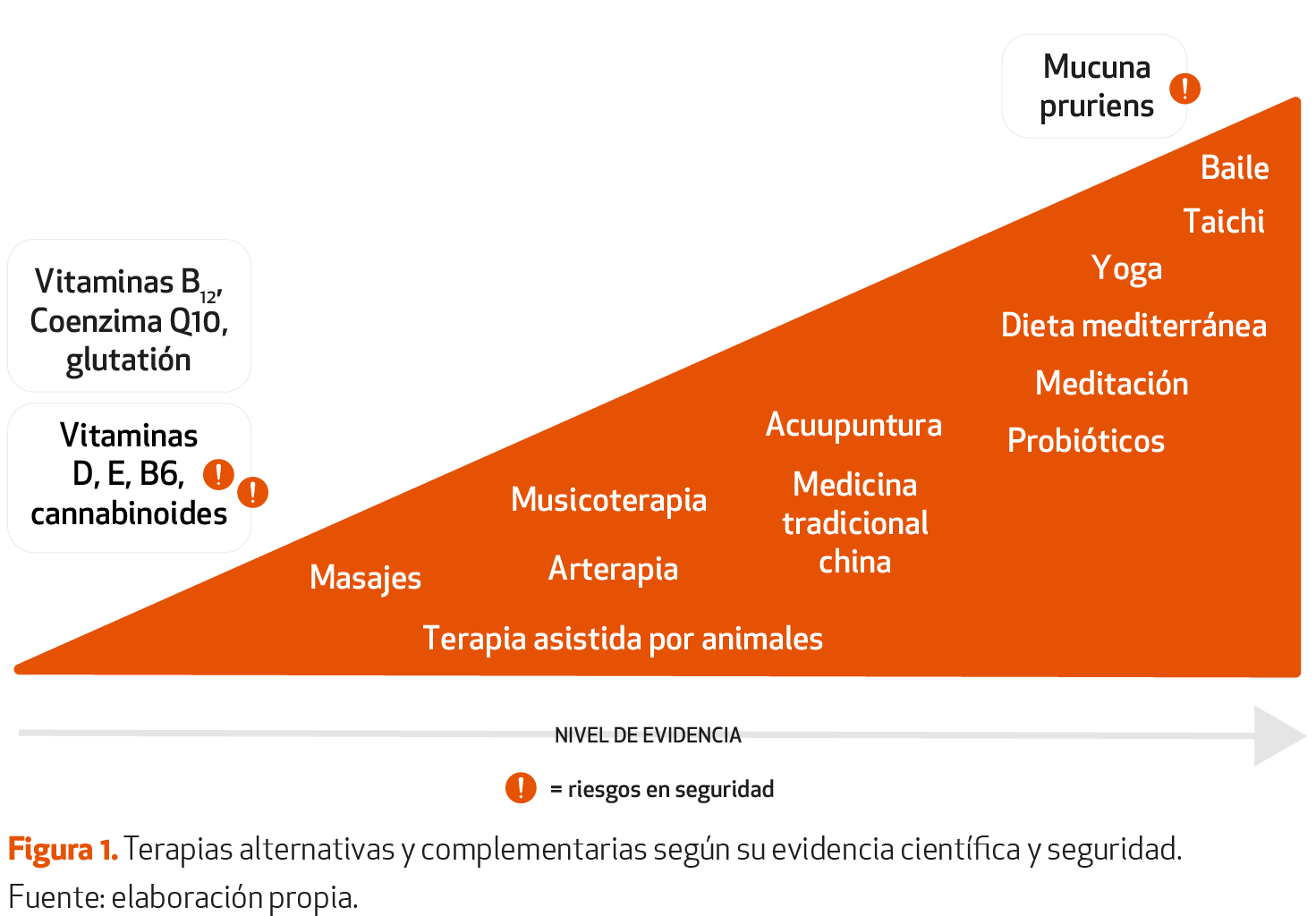

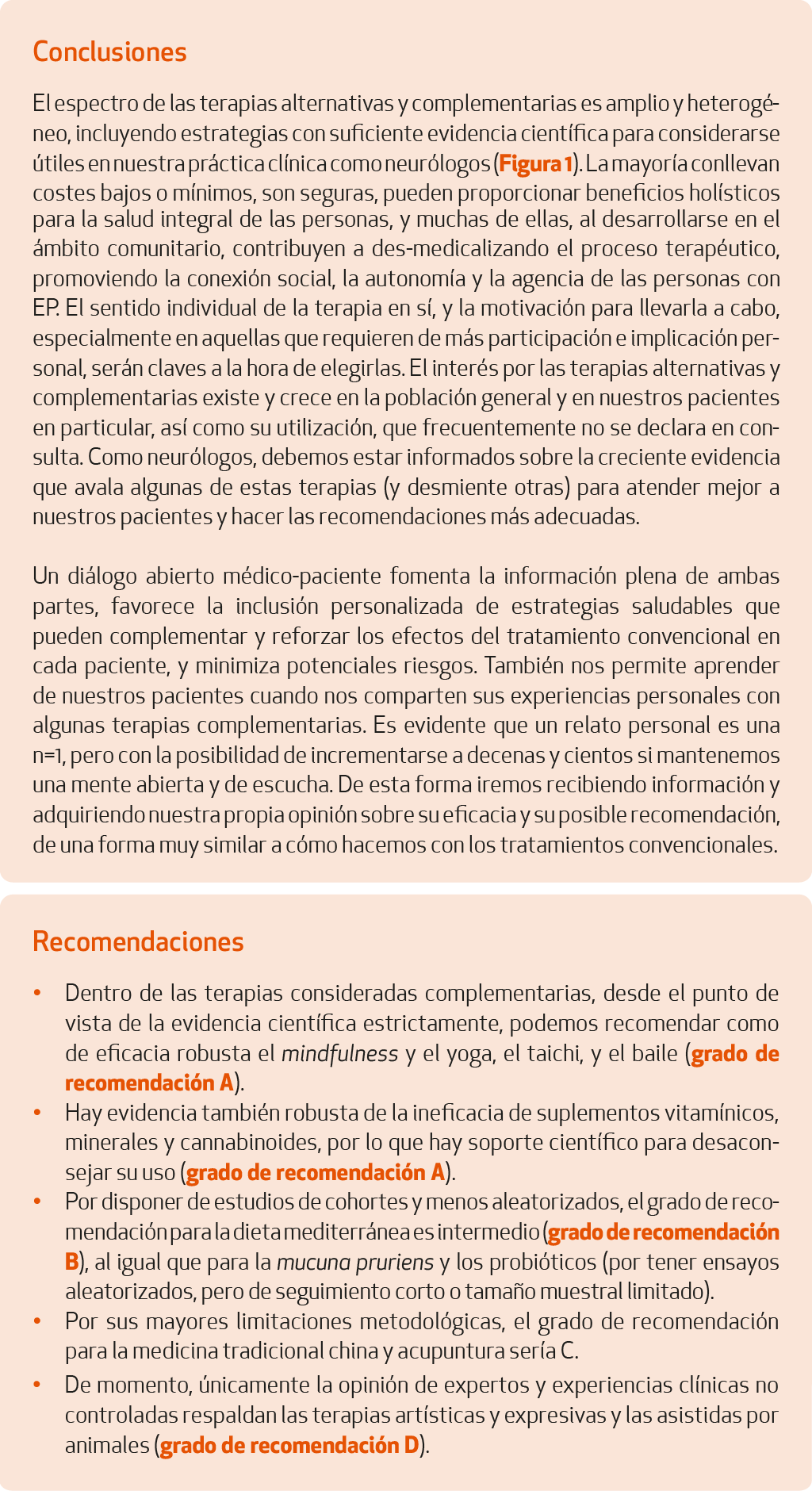

Bajo este epígrafe se incluyen abordajes muy heterogéneos, desde sistemas médicos completos (Tabla I) hasta suplementos dietéticos o actividades artísticas2-4. Globalmente estas terapias son poco estudiadas y reconocidas por la medicina occidental, que se restringe a tratamientos basados en la evidencia científica (medicina basada en la evidencia), con sus propios sesgos y limitaciones (Figura 1). Por su naturaleza, las terapias alternativas y complementarias son difíciles de testar en ensayos aleatorizados y ciegos, presentan problemas de financiación por parte del sistema sanitario, suscitan escaso interés de los profesionales y la industria farmacéutica, adolecen de dificultades para el enmascaramiento y comparativa con grupos “control” en los estudios que las evalúan, y representan un grupo heterogéneo de terapias con diferencias en su dosificación que hacen difícil la estandarización de su uso. Estas limitaciones pueden mantenerlas fuera del abanico de las estrategias terapéuticas recomendadas en consulta. A continuación, expondremos la evidencia creciente que avala a muchas terapias consideradas, hasta ahora, terapias alternativas y complementarias y que apoyan la apertura de nuestros enfoques tradicionales a utilizarlas o cuándo menos conocerlas. De hecho, estrategias actualmente respaldadas por la medicina basada en la evidencia, en un pasado no muy lejano, fueron consideradas terapias alternativas y complementarias, por lo que la designación de un tratamiento como medicina basada en la evidencia o terapia alternativas y complementarias es algo dinámico.

Tanto a nivel poblacional como en las personas con la enfermedad de Parkinson (EP), las terapias alternativas y complementarias suscitan un creciente interés3,5-7. Entre el 40 y el 80% de la población mundial emplea en algún momento terapias alternativas y complementarias, especialmente en Asia, pero también en países occidentales, sobre todo como tratamiento de enfermedades crónicas. Los estudios en personas con EP en Europa y Norteamérica arrojan cifras en torno al 40-60%5. En gran parte del mundo, los tratamientos considerados alternativos desde la perspectiva occidental son la medicina predominante (por ejemplo, medicinas tradicionales orientales), con profundas raíces históricas y culturales, sus propios sistemas de formación, cobertura sanitaria por los seguros médicos y regulación propia. Muchas veces son la única medicina o la más accesible y económica para la población2,3.

Los beneficios potenciales de las terapias alternativas y complementarias son diversos. Muchas promueven un enfoque más holístico, integral, y un papel activo de la persona en el manejo de sus síntomas, así como un énfasis en la prevención y bienestar global. Específicamente, muchas se orientan a aliviar el estrés, que tiene un impacto fundamental, tanto en desenmascarar como agravar los síntomas de la EP8. Cuando se desarrollan en grupos de afectados, pueden promover la aceptación de la enfermedad, la conexión social y evitar el aislamiento y la soledad, tan deletéreas para el estado de salud global2. Pueden ser útiles, tener sentido y significado para las personas con EP, e incorporarlas puede potenciar su autonomía, la promoción de la salud y una medicina personalizada9.

Como neurólogos, el conocimiento sobre las terapias alternativas y complementarias es muy relevante en nuestra práctica clínica diaria. Debemos contar con información actualizada para poder aconsejar adecuadamente a las personas con EP y prevenir el fraude, la adopción de terapias que puedan poner en riesgo su seguridad, o hacerles incurrir en gastos no justificados, así como retrasar el inicio de una terapia adecuada y necesaria. Se estima que la mayoría de las personas con EP no comparte con sus médicos la toma de suplementos o fármacos considerados como terapias alternativas y complementarias, lo que puede producir interacciones con la medicación pautada, o producir efectos adversos inesperados y difíciles de interpretar7. Un diálogo abierto sobre las terapias alternativas y complementarias, cuando son de interés personal para el paciente, promueve una relación de confianza, y facilita la información completa de todas las partes.

1. US Department of Health and Human Services. En: National Institutes of Health. National Center for Complementary and Alternative Medicine [Internet]. Disponible en: https://www.nccih.nih.gov/

2. Kola S, Subramanian I. Updates in Parkinson’s Disease Integrative Therapies: an Evidence- Based Review. Curr Neurol Neurosci Rep. 2023; 23(11):717-26.

3. Subramanian I. Complementary and Alternative Medicine and Exercise in Nonmotor Symptoms of Parkinson’s Disease. Int Rev Neurobiol. 2017;134:1163-88.

4. Bega D, Zadikoff C. Complementary & alternative management of Parkinson’s disease: an evidence-based review of eastern influenced practices. J Mov Disord. 2014;7(2):57- 66.

5. Soto-Lara M, Silva-Loredo M, Monroy-Córdoba JR, et al. Alternative medicine therapies in neurological disorders: Prevalence, reasons and associated factors. A systematic review. Complement Ther Med. 2023;73:102932.

6. Scorza FA, Fiorini AC, Scorza CA, et al. Complementary Medicine in Parkinson Disease: Once Again, Surprisingly Effective. Arch Phys Med Rehabil. 2018;99(7):1438-9.

7. Lökk J, Nilsson M. Frequency, type and factors associated with the use of complementary and alternative medicine in patients with Parkinson’s disease at a neurological outpatient clinic. Parkinsonism Relat Disord. 2010;16(8):540-4.

8. Van der Heide A, Trenkwalder C, Bloem BR, et al. The Last Straw: How Stress Can Unmask Parkinson’s Disease. J Parkinsons Dis. 2024;14(4):889-93.

9. Nijhuis FAP, van den Heuvel L, Bloem BR, et al. The Patient’s Perspective on Shared Decision- Making in Advanced Parkinson’s Disease: A Cross-Sectional Survey Study. Front Neurol. 2019;10:896.

La medicina ayurvédica cuenta con milenios de antigüedad y es empleada por el 80% de la población de India y Nepal. Su enfoque se centra en el análisis del individuo, de su composición (doshas) y puntos de desequilibrio. Las medidas terapéuticas se basan en cambios en el estilo de vida, medidas dietéticas, ejercicios espirituales, remedios derivados de las plantas y masajes, así como ejercicios respiratorios (ej. pranayama, que se discutirá en una sección posterior)2,10. Uno de sus productos estrella, la mucuna pruriens, es una planta leguminosa cuya semilla contiene levodopa en elevada concentración y se emplea para el tratamiento de la EP. Ampliamente distribuida en países tropicales y subtropicales, las semillas se adquieren en mercados locales y no requieren procesamiento para su consumo, lo que las hace el tratamiento más accesible y económico para la EP en estas áreas10. La dosis equivalente a 100 mg de levodopa ronda en torno a 400 mg de mucuna según un estudio de eficacia11. Dos estudios aleatorizados, con diseño y metodología robustos, pero con seguimiento muy corto, han demostrado la no inferioridad de la mucuna pruriens con respecto a levodopa asociada a un inhibidor de la dopadecarboxilasa (NE-II); en uno de ellos la tolerabilidad fue mejor, el inicio del efecto más rápido y las discinesias menos graves para la mucuna, mientras que en el otro hubo problemas de tolerancia con el cambio rápido de levodopa convencional a mucuna11,12. En nuestro medio, el uso de mucuna está limitado por su precio elevado (aunque hay gran variabilidad) y su comercialización como suplemento dietético. Como tal, está sometida a regulaciones limitadas, lo cual genera una gran variabilidad de tipos y formatos de mucuna (en polvo, en cápsulas) y un contenido real frente al etiquetado altamente variable (del 6 al 143%)13. Por tanto, en la práctica clínica, es difícil iniciar un tratamiento con mucuna por el riesgo de sobre o infra dosificación. La toma en combinación con levodopa convencional, especialmente si no se informa de ella en consulta, puede complicar la eficacia y seguridad del esquema de tratamiento.

La medicina tradicional china es un sistema complejo de milenios de antigüedad, que actualmente sigue empleando al menos el 75% de la población China2. El concepto central es la energía (Qi), que fluye por canales (meridianos) por nuestro cuerpo; cuando el flujo se altera, el desequilibrio se manifiesta en el cuerpo con la enfermedad perceptible. El objetivo de los tratamientos es restablecer el flujo normal de energía, basándose en fármacos derivados de productos naturales (más de 60 preparados de combinaciones de hierbas), la acupuntura, y los ejercicios corporales (incluyendo el taichi y el qigong, que se discutirán en una sección posterior y también el taichi en el capítulo 12, sobre ejercicio físico en la enfermedad de Parkinson, pag. 307 y en el capítulo 10, sobre tratamiento de las manifestaciones motoras refractarias, pag. 251)2-4.

Es complicado estudiar los tratamientos farmacológicos de la medicina tradicional china, ya que la composición y la posología se personalizan para cada individuo y su dolencia concreta y son por tanto muy heterogéneos. Algunos productos pueden aportar beneficio en la EP por su actividad biológica natural, como es el caso del Banisteriopsis caapi, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa, y el Qingxinhuatan tang (compuesto por 9 plantas y raíces) que ha demostrado actividad antiinflamatoria y antioxidante en modelos preclínicos3,4. Los estudios adolecen de escasa uniformidad metodológica, pocos son aleatorizados o ciegos, y las variables de eficacia son muy heterogéneas. En la EP, en conjunto han reportado mejorías motoras, pero sobre todo no motoras en síntomas como la depresión (Zishen Pingchan), la ansiedad, la disautonomía, la composición de la microbiota (Zhichan) y la calidad de vida (Pingchan); sin problemas de seguridad. Un metaanálisis de 2023 concluyó que estos productos ofrecen un efecto positivo en combinación con el tratamiento occidental de levodopa2,14,15 (NE-II).

La acupuntura es otra de las grandes ramas de la medicina tradicional china y se basa en la inserción de agujas a lo largo de puntos concretos de los meridianos energéticos, con el fin de restablecer el equilibrio y la salud. Se ha propuesto que la acupuntura puede actuar contra el estrés oxidativo, tener propiedades antiapoptóticas, e influir en la liberación de neurotransmisores2,4. Hasta la fecha, la investigación científica de la acupuntura presenta también limitaciones importantes: no hay estudios aleatorizados y controlados, la terapia es difícil enmascarar, los estudios publicados son de calidad subóptima y muchos se han publicado únicamente en chino, existen potenciales sesgos, y las medidas de eficacia seleccionadas son heterogéneas3. Los mayores beneficios potenciales parecen encontrarse en la esfera no motora, así como en potenciar los efectos del tratamiento convencional. Un metaanálisis de 17 ensayos clínicos (831 suje- tos con EP), seleccionados por su calidad, concluyó que la combinación de acupuntura con levodopa/benserazida fue más efectiva que el fármaco aislado (RR = 1,28, IC 95%: 1,18-1,38, p < 0,001) para la mejoría de las actividades de la vida diaria, la tolerabilidad gastrointestinal y neuropsiquiátrica de la levodopa y para las fluctuaciones; y no redujo significativamente las discinesias (NE-II)2,4,16,17.

2. Kola S, Subramanian I. Updates in Parkinson’s Disease Integrative Therapies: an Evidence- Based Review. Curr Neurol Neurosci Rep. 2023; 23(11):717-26.

3. Subramanian I. Complementary and Alternative Medicine and Exercise in Nonmotor Symptoms of Parkinson’s Disease. Int Rev Neurobiol. 2017;134:1163-88.

4. Bega D, Zadikoff C. Complementary & alternative management of Parkinson’s disease: an evidence-based review of eastern influenced practices. J Mov Disord. 2014;7(2):57- 66.

10. Pathak-Gandhi N, Vaidya AD. Management of Parkinson’s disease in Ayurveda: Medicinal plants and adjuvant measures. J Ethnopharmacol. 2017;197:46-51.

11. Cilia R, Laguna J, Cassani E, et al. Mucuna pruriens in Parkinson disease: A double-blind, randomized, controlled, crossover study. Neurology. 2017;89(5):432-8.

12. Cilia R, Laguna J, Cassani E, et al. Daily intake of Mucuna pruriens in advanced Parkinson’s disease: A 16-week, noninferiority, randomized, crossover, pilot study. Parkinsonism Relat Disord. 2018;49:60-6.

13. Soumyanath A, Denne T, Hiller A, et al. Analysis of Levodopa Content in Commercial Mucuna pruriens Products Using High-Performance Liquid Chromatography with Fluorescence Detection. J Altern Complement Med. 2018 Feb;24(2):182-6.

14. Huang L, Hong J, Wang Y. Traditional Chinese Medicine for non-motor symptoms in Parkinson disease: A systematic review and meta-analysis of RCTs. Medicine (Baltimore). 2023 Jul 28;102(30):e34425.

15. Gu SC, Shi R, Gaoag C, et al. Traditional Chinese medicine Pingchan granule for motor symptoms and functions in Parkinson’s disease: A multicenter, randomized, double- blind, placebo-controlled study. Phytomedicine. 2023;108:154497.

16. Xia X, Dong X, Li K, et al. Treatment of Parkinson disease by acupuncture combined with medicine based on syndrome differentiation from the perspective of modern medicine: A review. Medicine (Baltimore). 2023;102:e34278.

17. Liu H, Chen L, Zhang Z, et al. Effectiveness and safety of acupuncture combined with Madopar for Parkinson’s disease: a systematic review with meta-analysis. Acupunct Med. 2017;35:404-12.

Los beneficios de la dieta mediterránea han ido consolidándose a lo largo de los últimos años gracias a estudios epidemiológicos, controlados y prospectivos, si bien este tipo de intervenciones son siempre complicadas de demostrar2,18-20. Además de la mejoría del riesgo vascular y del control de la hipertensión, la diabetes, la dislipemia y la patología vascular que pueden relacionarse con el riesgo de padecer EP, se han demostrado beneficios a nivel de prevención de deterioro cognitivo y la mejoría de los trastornos afectivos (depresión), los problemas de sueño e incluso los procesos oncológicos. Sus beneficios se deben tanto a la composición de macronutrientes como de micronutrientes y especialmente a la proporción de plantas y semillas, con sus variados fitoquímicos y contenido en fibra, aumento de omega 3 entre otras grasas saludables (aceite de oliva)2,18,19. Otras posibles aportaciones de esta dieta son la limitación del consumo de alimentos derivados de carne roja, la moderación en el consumo de lácteos, la reducción de la ingesta de grasas saturadas perjudiciales para la salud y probablemente las mejoras en la composición de la microbiota, así como el efecto sinérgico en distintos sistemas del organismo.

La adherencia a la dieta mediterránea se ha asociado con un menor riesgo de EP y una evolución más lenta de la enfermedad18-20. En estudios controlados en personas con EP, se ha demostrado su beneficio a nivel cognitivo, encontrándose mejorías en varios dominios (atención, funciones ejecutivas y lenguaje) y a nivel motor, con la reducción de las puntuaciones de la escala motora de la UPDRS18-20 (NE-II). Hay estudios en curso sobre su efecto en síntomas gastrointestinales y estreñimiento. Las dietas dietary approaches to stop hypertension (DASH) y mediterranean-DASH intervention for neurodegenerative delay (MIND) por sus acrónimos en inglés, son variantes de la dieta mediterránea orientadas al riesgo vascular y prevención de deterioro cognitivo respectivamente. También se ha observado menor incidencia de EP en estudios epidemiológicos relacionada con un consumo reducido de lácteos, aumento de consumo de café y té verde, y seguimiento de dietas basadas en plantas2.

La dieta cetogénica y el ayuno intermitente o prolongado tienen como objetivo modificar la fuente de energía de los hidratos de carbono a las grasas (cuerpos cetónicos). Un ayuno por encima de las 12-14 horas consigue este efecto metabólico, y los beneficios para la salud son multidimensionales y prometedores, incluyendo la reducción del riesgo y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, el mejor control de la hipertensión, mejoras en patología vascular, pérdida de peso, mejoras en la composición corporal, composición de la microbiota, regulación del sueño, y aumento de capacidad antioxidante y regulación de procesos de oncogénesis21. Hay evidencia preclínica de propiedades neuroprotectoras en relación con enfermedades neurodegenerativas (NE-IV).

Por otro lado, la dieta cetogénica, bien estudiada en otras áreas de la neurología como la epilepsia, busca el mismo objetivo a base de enriquecer la dieta en grasas y reducir la ingesta de hidratos de carbono, lo que puede producir algunos efectos adversos como trastornos del metabolismo lipídico, falta de adherencia por ser poco palatable, y pérdida de peso que puede ser desfavorable en personas con EP2,21. La adherencia a estos patrones dietéticos puede ser difícil de mantener a medio y largo plazo, lo que complica obtener evidencia de sus efectos. El ayuno intermitente no se ha estudiado formalmente en la EP; mientras que hay estudios randomizados de seguimiento corto de dieta cetogénica, con beneficios en escalas motoras y no motoras2,21 (NE-III).

La evidencia sobre el beneficio de los suplementos dietéticos es mucho menor2,22. A pesar de lo atractivo y sencillo de incorporarlos, es improbable que añadir un suplemento a una dieta no optimizada vaya a producir cambios profundos, y parece que nuestro organismo tiene una capacidad mayor de extraer las sustancias beneficiosas de los alimentos que de los suplementos. El interés por estos productos es elevado entre personas con EP, y es importante indagar en su uso por los riesgos que entrañan algunos de ellos. Además, los suplementos dietéticos están exentos de la aprobación de agencias reguladoras como la FDA desde 1984, al igual que los productos de homeopatía (desde 1938)23.

En primer lugar, conviene destacar aquellos cuya ineficacia se ha probado en ensayos controlados multicéntricos de buena calidad: suplementos de glutatión, creatina, vitamina E, suplementos vitamínicos grupo B, fólico y coenzima Q10 entre otros24-27. También aquellos que conllevan riesgo de intoxicación: vitamina D y E (por ser liposolubles), vitamina B6 (piridoxina, que puede producir polineuropatía), suplementos minerales (el manganeso, por ejemplo, puede producir un cuadro de distonía parkinsonismo por depósito de metales cerebral)28 (NE-I para no efectividad).

Los suplementos de cannabis y otros productos derivados se han estudiado en ensayos controlados, sin demostrar eficacia, a pesar de los resultados de ensayos abiertos y su tremenda popularidad. Es más, conllevan riesgo de psicosis y efectos adversos cognitivos, lo que se debería advertir a las personas que quieran probarlos29-30 (NE-I para no efectividad).

Mención aparte merecen los probióticos. El fundamento de su uso es mejorar la composición de la microbiota, ya que se ha demostrado disbiosis en personas con Parkinson, que se ha relacionado a nivel teórico con una peor absorción de los fármacos, complicaciones motoras y clínica gastrointestinal2. La evidencia se va acumulando, orientando a un beneficio modesto, pero significativo, con un perfil de seguridad adecuado y buena tolerabilidad. Los beneficios se han observado en áreas motoras, ánimo, cognición y sueño, pero sobre todo a nivel digestivo: estudios controlados con placebo demuestran mejoría del estreñimiento (frecuencia y consistencia de deposiciones) y tránsito digestivo, además de calidad de vida global2,31 (NE-I). El mayor inconveniente radica en su precio, ya que estos productos no están financiados por el sistema nacional de salud. Su uso no sustituye a la composición saludable y adecuada de la dieta, especialmente en contenido en fibra, frutas y verduras.

2. Kola S, Subramanian I. Updates in Parkinson’s Disease Integrative Therapies: an Evidence- Based Review. Curr Neurol Neurosci Rep. 2023; 23(11):717-26.

18. Bisaglia M. Mediterranean Diet and Parkinson’s Disease. Int J Mol Sci. 2022;24:42.

19. Van der Berg I, Schootemeijer S, Overbeek K, et al. Dietary Interventions in Parkinson’s Disease. J Parkinsons Dis. 2024;14(1):1-16.

20. Tresserra-Rimbau A, Thompson AS, Bondonno N, et al. Plant-Based Dietary Patterns and Parkinson’s Disease: A Prospective Analysis of the UK Biobank. Mov Disord. 2023;38(11):1994-2004.

21. de Cabo R, Mattson MP. Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease. N Engl J Med. 2019;381(26):2541-51.

22. Wu L, Chu L, Pang Y, et al. Effects of dietary supplements, foods, and dietary patterns in Parkinson’s disease: meta-analysis and systematic review of randomized and crossover studies. Eur J Clin Nutr. 2024;78(5):365-75.

23. Angell M, Kassirer JP. Alternative medicine - the risks of untested and unregulated remedies. N Engl J Med. 1998;339(12):839-41.

24. Zhu ZG, Sun MX, Zhang WL, et al. The efficacy and safety of coenzyme Q10 in Parkinson’s disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. Neurol Sci. 2017;38(2):215-24.

25. Shoulson I. DATATOP: a decade of neuroprotective inquiry. Parkinson Study Group. Deprenyl And Tocopherol Antioxidative Therapy Of Parkinsonism. Ann Neurol. 1998;44(3 Suppl 1):S160-6.

26. Vrolijk MF, Opperhuizen A, Jansen EHJM, et al. The vitamin B6 paradox: Supplementation with high concentrations of pyridoxine leads to decreased vitamin B6 function. Toxicol In Vitro. 2017;44:206-12.

27. Flores-Torres MH, Christine CW, Bjornevik K, et al. Long-Term Intake of Folate, Vitamin B6, and Vitamin B12 and the Incidence of Parkinson’s Disease in a Sample of U.S. Women and Men. Mov Disord. 2023;38(5):866-79.

28. Sönmez D, Hocaoğlu Ç. Manganese Intoxication Presenting with Depressive Symptoms: A Case Report. Noro Psikiyatr Ars. 2023;60(3):288-91.

29. Varshney K, Patel A, Ansari S, et al. Cannabinoids in Treating Parkinson’s Disease Symptoms: A Systematic Review of Clinical Studies. Cannabis Cannabinoid Res. 2023;8(5):716-30.

30. Domen CH, Sillau S, Liu Y, et al. Cognitive Safety Data from a Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Phase IIb Study of the Effects of a Cannabidiol and Δ9-Tetrahydrocannabinol Drug on Parkinson’s Disease-Related Motor Symptoms. Mov Disord. 2023;38(7):1341-6.

31. Hor JW, Toh TS, Lim SY, et al. Advice to People with Parkinson’s in My Clinic: Probiotics and Prebiotics. J Parkinsons Dis. 2024:10.3233/JPD-240172.

Afortunadamente, el cuerpo científico que apoya los efectos holísticos del ejercicio físico ha promovido su inclusión en las terapias basadas en la evidencia, lo que supone un poderoso ejemplo de transición de complementario/alternativo a acreditarse como tratamiento efectivo (ver capítulo 12 de esta guía)32,33 (NE-I). Es el ejercicio aeróbico, probablemente por ser el más sencillo de homogeneizar y comparar en términos de intensidad, duración y frecuencia, el que aglutina más estudios. El entrenamiento de fuerza, de alta intensidad a intervalos, resistencia, así como los ejercicios de flexibilidad y equilibrio siguen su estela34. En personas con Parkinson, especialmente si hay dolor o limitaciones significativas de movilidad, la supervisión de estos ejercicios por parte de un fisioterapeuta (por ejemplo, en pilates guiado por este tipo de especialistas) será lo más adecuado para evitar lesiones, optimizar la eficacia y proporcionar una pauta ajustada a las necesidades individuales. El ejercicio físico se revisa en más detalle en el capítulo 12 (pag. 307).

Otras terapias basadas en el cuerpo, pero de carácter pasivo, se encuentran en diferente situación. A pesar de su amplia difusión en nuestro medio, no existen estudios que respalden la osteopatía en personas con Parkinson. En cuanto al masaje terapéutico, un metaanálisis de estudios encontró un beneficio significativo, pero de cuantía ínfima (reducción de menos de un punto de la UPDRS motora), por lo que no hay argumentos que respalden su recomendación35 (NE-IV).

32. Bloem BR, Okun MS, Klein C. Parkinson’s disease. Lancet. 2021;397(10291):2284-303.

33. Schootemeijer S, van der Kolk NM, Bloem BR, et al. Current Perspectives on Aerobic Exercise in People with Parkinson’s Disease. Neurotherapeutics. 2020;17(4):1418-33.

34. Harpham C, Gunn H, Marsden J, et al. The feasibility, safety, physiological and clinical effects of high-intensity interval training for people with Parkinson’s: a systematic review and meta-analysis. Aging Clin Exp Res. 2023; 35(3):497-523.

35. Kang Z, Xing H, Lin Q, et al. Effectiveness of therapeutic massage for improving motor symptoms in Parkinson’s disease: A systematic review and meta-analysis. Front Neurol. 2022;13:915232.

En este epígrafe encontraremos estrategias muy variadas, que tienen en común una activación tanto física como mental, promoviendo una integración cuerpo-mente. La atención plena y la respiración consciente son relevantes en muchas de ellas, así como la interacción social, al practicarse en grupo, lo que conlleva sus propios beneficios potenciales en cuanto a reducir el aislamiento, promover la aceptación de la enfermedad y la autoestima, el sentido y significado en la vida y reducir el estigma2.

Los ejercicios de meditación buscan entrenarnos para focalizar la atención en un objeto, comúnmente la respiración. La forma de meditar más habitual es la meditación formal sedente: en una postura erguida, pero cómoda, con los ojos cerrados, se trata de atender a la entrada y salida del aire, y cuando las distracciones aparezcan, volver suavemente el foco de atención a la respiración, una y otra vez, repitiendo el ejercicio de forma regular y durante periodos cada vez más prolongados36. Los beneficios de la meditación se deben tanto a los cambios a nivel cerebral (promoción de funciones ejecutivas y red de la relevancia, regulación y estructuración de la red por defecto, regulación de áreas límbicas, como la ínsula y la amígdala y de la memoria, como el hipocampo) como al impacto en el sistema vegetativo, con un refuerzo del parasimpático superior (mielínico, el llamado freno vagal) y regulación a la baja de la estimulación simpática, observable en parámetros como la variabilidad de la frecuencia cardiaca (habitualmente reducida en personas con EP, y otras enfermedades crónicas)37,38. La práctica de la meditación actúa en múltiples esferas: mejoría de parámetros cardiovasculares, ansiedad, ánimo, sueño, y dolor crónico, entre otras. Los términos meditación y mindfulness se emplean a nivel práctico como sinónimos, especialmente en países occidentales. El programa Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), desarrollado en los años 70 por Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Massachussets, estructura diferentes ejercicios de meditación, que incluyen también meditación en movimiento, uso de visualización mental y ejercicios de yoga, entre otros, en un esquema intensivo de 8 semanas, y se ha estudiado ampliamente en distintas aplicaciones en la salud, tanto mental como física, con beneficios significativos en estudios representativos, aleatorizados y controlados39.

Los ejercicios de respiración, o pranayama, tienen su origen en la tradición india del yoga y la medicina ayurvédica2-4,38. Se trata de practicar la respiración consciente, meditativa, siguiendo unas pautas y ritmos muy variados, que pueden buscar la relajación o la activación del sujeto. Algunos, por la intensidad de la experiencia, requieren la supervisión de un guía o maestro, pero hay muchos ejercicios sencillos (respiración alternante, respiración resonante) que pueden practicarse de forma autónoma, constituyendo actividades meditativas sencillas y accesibles a coste cero, sin problemas de seguridad o necesidad de adaptación2,3. La principal limitación de la meditación es la resistencia generalizada a permanecer inactivos y quietos, dispersando el ruido mental y focalizándose en la respiración. La adherencia y la motivación suelen ser bajas cuando se practica de forma individual, por lo que la práctica en grupo puede ser aconsejable.

Aunque en occidente se considera una forma de ejercicio físico, realmente el yoga es una filosofía de vida (o filosofías, ya que existe una gran diversidad de estilos y metodologías) que busca la integración del individuo, a través de la unión del cuerpo y la mente, del individuo con el ser y con el mundo sensible. Como tal, implica actividades de estudio, tareas meditativas, ejercicios de respiración, cambios dietéticos y de estilo de vida, cambios en la relación con los demás y el mundo, además de la práctica de asana: movimientos acoplados a la respiración, que resultan en una forma de meditación en movimiento. Esta parte del yoga (hatha yoga) se ha difundido ampliamente por todo el mundo, con gran éxito por sus beneficios físicos y mentales, que suelen ser evidentes en poco tiempo2-4.

En el contexto de la EP, en la que las limitaciones motoras conllevan rigidez, lentitud de movimiento y problemas de equilibrio, a nivel vegetativo existe una sobre activación simpática y menor flexibilidad en las transiciones; el estrés tiene un impacto global muy característico, tanto en desenmascarar como en agravar los síntomas; los problemas no motores tienen tal repercusión en la calidad de vida; parece plausible que el yoga y la meditación puedan ser de utilidad. Así lo demuestran los estudios que se han acumulado en los últimos años. Estudios aleatorizados de programas cortos (6-8 semanas) han demostrado mejorías en equilibrio, marcha, freezing de la marcha, caídas y UPDRS III, siendo también positivo un metaanálisis de 14 estudios randomizados en EP leve a moderada que demostró seguridad y mejorías a nivel motor y de equilibrio, ansiedad, depresión, y sueño2,40 (NE-I). Cuando se ha comparado el yoga con el ejercicio físico convencional o de estiramiento/resistencia, ha resultado similar en escalas motoras, pero superior a nivel de equilibrio, depresión, ansiedad, bienestar espiritual y calidad de vida, además de en el aumento de la variabilidad de la frecuencia cardiaca2,41. Los ejercicios de mindfulness y pranayama se han estudiado también en estudios no controlados (programas de 6-8 semanas), encontrándose beneficios funcionales, en percepción de estrés y ansiedad, insomnio, calidad de vida y actividades de la vida diaria. En la población general, se han realizado estudios que apuntan a cambios anatómicos cerebrales, ya que la neuroimagen muestra un aumento de la densidad de la sustancia gris hipocampal, del caudado y de la unión temporoparietal con la práctica de yoga38,42-44 (NE-I).

El taichi procede de la medicina tradicional china y comparte con el yoga el aunar respiración y movimiento de forma consciente, constituyendo de nuevo una forma de meditación y movimiento. Los ejercicios de taichi son habitualmente lentos, y la respiración profunda, lo que promueve especialmente el equilibrio y la flexibilidad2-4. Mientras que el taichi se considera un arte marcial que implica movimientos amplios y continuos; el qigong, que también implica respiración, se basa en movimientos más lentos, simétricos y estáticos. El qigong tiene la intención de potenciar el flujo energético del qi, para reforzar la salud, el bienestar y la longevidad.

El taichi se ha difundido ampliamente por el mundo y se ha estudiado extensivamente en la EP, con excelentes resultados, especialmente para la estabilidad postural, la prevención de caídas y la capacidad funcional45 (NE-I). Recientemente un estudio con un seguimiento amplio, de 3-5 años, demostró beneficios sostenidos en estas áreas, además de síntomas no motores, menor tasa de complicaciones motoras, menor dosis equivalente de levodopa y una progresión más lenta46. Se tratan los beneficios del taichi en la EP en el capítulo 12 sobre ejercicio físico (pag. 307) y en el capítulo 10 sobre manifestaciones motoras refractarias (pag. 251).

Los estudios de qigong de momento no han ofrecido beneficios motores, únicamente se ha demostrado mejoría en insomnio2.

Si bien la evidencia científica es aún limitada, las terapias expresivas y artísticas ganan peso e interés para las personas con EP en todo el mundo. El desarrollo en grupo, el disfrute de la actividad, su componente lúdico, la expresión creativa, con su impacto dopaminérgico, son probablemente claves en los beneficios observados y en la buena adherencia y satisfacción de los participantes47,49. Los estudios disponibles reflejan mayor aceptación de la enfermedad y autoestima, reducción del estigma y la sensación de soledad, todos ellos elementos cardinales en el pronóstico de la enfermedad y salud global2.

El baile, especialmente el tango, sí dispone de abundante evidencia científica de efectividad en la EP, con ensayos bien diseñados y controlados que demuestran beneficios en equilibrio y síntomas motores y no motores (incluyendo cognición), autoestima y calidad de vida50,51 (NE-I). También se han analizado ritmos de baile binarios y cuaternarios, encontrándose beneficios en equilibrio, freezing de la marcha y la UPDRS III2. Se han diseñado programas combinados de baile y fisioterapia cuyos beneficios son mayores que la fisioterapia aislada. La superioridad aparente respecto al ejercicio puede estar relacionada con las variables señaladas previamente, y también con el efecto de la música, que puede mejorar la velocidad del paso, la cadencia y la coordinación motora. Se han publicado estudios que demuestran una mayor eficacia de la marcha en cinta y libre con el acompañamiento de música o metrónomo, que caminar en silencio52,53.

En esta línea, dos estudios randomizados analizaron el efecto de la musicoterapia (tocar el tambor con un ritmo dado) encontrando mejorías en la función de la extremidad superior y la atención2. El análisis de la musicoterapia es complejo por la gran heterogeneidad de estudios, protocolos y variables de eficacia, y de momento no permite extraer conclusiones claras54 (NE-IV). Un metaanálisis enfocado en los estudios de musicoterapia para mejorar los problemas de voz solo encontró diferencias significativas en la respiración, tiempo de fonación y el rango de frecuencia vocal, pero no en la calidad de vida o la discapacidad relacionada con la voz55,56.

De modo similar, de momento existen pocos estudios sobre la biodanza o la terapia artística. En estudios abiertos, se ha observado mejoría en tareas visuo-cognitivas, procesamiento visuoespacial y función motora global (NE-IV)2,48.

El ser humano tiene en general una inclinación natural a relacionarse con otros seres vivos, especialmente animales, lo que se conoce como biofilia. En nuestro medio, la convivencia con animales domésticos es común, y se ha asociado a efectos positivos, especialmente en el caso de perros: sus cuidadores gozan de mejor salud general y vascular; con mejores cifras de tensión arterial, glucemia, lipemia, menor riesgo de asma infantil, una reducción del 31% en mortalidad cardiovascular y 24% de mortalidad global, menos visitas médicas, una reducción del 27% de mortalidad tras ictus o infarto de miocardio, y una mejor recuperación de enfermedades médicas agudas57. Un estudio prospectivo reciente comprobó mejores puntuaciones cognitivas en personas mayores de 65 años que habían convivido con una mascota al menos 5 años frente a aquellos que no58. El origen de estos cambios es, con certeza, multifactorial, pero probablemente se relacione con una reducción de sentimientos de soledad, apatía, la promoción de responsabilidad y sentido en la vida, mayor actividad física, menor estrés, una mayor conexión social en la comunidad y una mejor regulación emocional57,59.

Más allá de los estudios epidemiológicos y de salud comunitaria, en las áreas de salud mental (trastornos mentales, espectro autista) y enfermedades neurodegenerativas, hay pocos estudios que permitan analizar sus efectos. Dado el escaso interés económico y las dificultades pragmáticas de llevarlos a cabo, es improbable que surjan60 (NE-IV). El grado de convivencia, de responsabilidad en los cuidados y el vínculo con el animal de compañía son complejos de estandarizar; la relación puede ser diferente con distintas especies animales, y, lógicamente, no es posible el control con placebo. Estudios observacionales (fundamentalmente con perros, algunos con caballos) han recogido mejorías en calidad de vida en varias enfermedades neurológicas (esclerosis múltiple, supervivientes de ictus). En los entornos institucionales de personas con demencias, las experiencias con perros son alentadoras, con mejorías visibles en motivación, iniciativa, comunicación, e interacción social61.

En el área de la EP, dos estudios abiertos de equinoterapia, en los que los participantes se ocupaban del cuidado, paseo, alimentación de los animales, además de ejercicios de vocalización y respiraciones, observaron una mejoría significativa en actividades de la vida diaria, calidad de vida, escala UPDRS motora y equilibrio61,62 (NE-IV). Siendo la accesibilidad a los caballos bastante limitada, se ha valorado la experiencia de los perros de terapia como asistencia a problemas de la marcha de la EP, como el freezing. Un artículo recogía la historia de una persona con EP de inicio temprano, cuya evolución negativa a pesar de sucesivos ajustes de tratamiento y terapias de segunda línea (apomorfina) cambió a raíz de comenzar a vivir con un perro, mejorando su clínica motora, no motora y su funcionalidad global63. Son este tipo de experiencias las que podemos escuchar en consulta, y que, en ausencia de ensayos reglados, pueden invitarnos a considerar la recomendación de incorporar un animal de compañía en personas con EP, si tienen sensibilidad hacia ellos y capacidad logística de asumir sus cuidados.

2. Kola S, Subramanian I. Updates in Parkinson’s Disease Integrative Therapies: an Evidence- Based Review. Curr Neurol Neurosci Rep. 2023; 23(11):717-26.

3. Subramanian I. Complementary and Alternative Medicine and Exercise in Nonmotor Symptoms of Parkinson’s Disease. Int Rev Neurobiol. 2017;134:1163-88.

4. Bega D, Zadikoff C. Complementary & alternative management of Parkinson’s disease: an evidence-based review of eastern influenced practices. J Mov Disord. 2014;7(2):57- 66.

36. Diez GG, Castellanos N. Investigación de mindfulness en neurociencia cognitiva. Rev Neurol. 2022;74(5):163-9.

37. Van der Heide A, Speckens AEM, Meinders MJ, et al. Stress and mindfulness in Parkinson’s disease - a survey in 5000 patients. NPJ Parkinsons Dis. 2021;7(1):7.

38. Zaccaro A, Piarulli A, Laurino M, et al. How Breath-Control Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-Physiological Correlates of Slow Breathing. Front Hum Neurosci. 2018;12:353.

39. Calderone A, Latella D, Impellizzeri F, et al. Neurobiological Changes Induced by Mindfulness and Meditation: A Systematic Review. Biomedicines. 2024;12(11):2613.

40. Kwok JYY, Kwan JCY, Auyeung M, et al. Effects of Mindfulness Yoga vs Stretching and Resistance Training Exercises on Anxiety and Depression for People With Parkinson Disease: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2019;76(7):755-63.

41. Kwok JYY, Choi EPH, Lee JJ, et al. Effects of Mindfulness Yoga Versus Conventional Physical Exercises on Symptom Experiences and Health-related Quality of Life in People with Parkinson’s Disease: The Potential Mediating Roles of Anxiety and Depression. Ann Behav Med. 2022;56(10):1068-81.

42. Lin HW, Tam KW, Kuan YC. Mindfulness or meditation therapy for Parkinson’s disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Neurol. 2023;30(8):2250-60.

43. Van de Wetering-van Dongen VA, Kalf JG, van der Wees PJ, et al. The Effects of Respiratory Training in Parkinson’s Disease: A Systematic Review. J Parkinsons Dis. 2020;10(4):1315-33.

44. Pickut B, Vanneste S, Hirsch MA, et al. Mindfulness Training among Individuals with Parkinson’s Disease: Neurobehavioral Effects. Parkinsons Dis. 2015; 2015:816404.

45. Li F, Harmer P, Fitzgerald K, et al. Tai chi and postural stability in patients with Parkinson’s disease. N Engl J Med. 2012;366(6):511-9.

46. Li G, Huang P, Cui S, et al. Effect of long-term Tai Chi training on Parkinson’s disease: a 3.5-year follow-up cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2024;95(3):222-8.

47. Ettinger T, Berberian M, Acosta I, et al. Art therapy as a comprehensive complementary treatment for Parkinson’s disease. Front Hum Neurosci. 2023;17:1110531.

48. Cucca A, Di Rocco A, Acosta I, et al. Art therapy for Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord. 2021;84:148-54.

49. Carter AM, Dioso ER, Romero B, et al. Complementary Medicine and Expressive Arts Therapy: Adjuvant for Recovery Following Neurosurgical Procedures. OBM Integr Compliment Med. 2023; 8(1):10.21926/obm.icm.2301007.

50. Meulenberg CJW, Rehfeld K, Jovanović S, et al. Unleashing the potential of dance: a neuroplasticity-based approach bridging from older adults to Parkinson’s disease patients. Front Aging Neurosci. 2023;15:1188855.

51. Norton E, Hemingway A, Ellis Hill C. The meaning and impact on well-being of bespoke dancing sessions for those living with Parkinson’s. Int J Qual Stud Health Well-being. 2023;18(1):2245593.

52. Berti A, Pini M, Ferrarello F. Argentine tango in the care of Parkinson’s disease: A systematic review and analysis of the intervention. Complement Ther Med. 2020; 52:102474.

53. Feenstra W, Nonnekes J, Rahimi T, et al. Dance classes improve self-esteem and quality of life in persons with Parkinson’s disease. J Neurol. 2022;269(11):5843-7.

54. Tamplin J, Morris ME, Baker FA, et al. ParkinSong Online: protocol for a telehealth feasibility study of therapeutic group singing for people with Parkinson’s disease. BMJ Open. 2021;11(12):e058953.

55. Alqutub A, Alqutub A, Mogharbel AM, et al. Effectiveness of Singing-Based Therapy on Voice Outcomes in Parkinson’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Voice. 2024: S0892-1997(24)00351-5.

56. Machado Sotomayor MJ, Arufe-Giráldez V, Ruíz-Rico G, et al. Music Therapy and Parkinson’s Disease: A Systematic Review from 2015–2020. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(21):11618.

57. McNicholas J, Gilbey A, Rennie A, et al. Pet ownership and human health: a brief review of evidence and issues. BMJ. 2005;331(7527):1252-4.

58. Applebaum JW, Shieu MM, McDonald SE, et al. The impact of sustained ownership of a pet on cognitive health: A population-based study. J Aging Health. 2023;35(3-4):230-41.

59. Martos Martínez-Caja A, De Herdt V, et al. Pet ownership, feelings of loneliness, and mood in people affected by the first COVID-19 lockdown. J Vet Behav. 2022;57:52-63.

60. Boldig CM, Butala N. Pet Therapy as a Nonpharmacological Treatment Option for Neurological Disorders: A Review of the Literature. Cureus. 2021;13(7):e16167.

61. Mittly V, Farkas-Kirov C, Zana Á, et al. The effect of animal‑assisted interventions on the course of neurological diseases: a systematic review. Syst Rev. 2023;12(1):224.

62. Berardi A, Di Napoli G, Ernesto M, et al. The Effectiveness of Equine Therapy Intervention on Activities of Daily Living, Quality of Life, Mood, Balance and Gait in Individuals with Parkinson’s Disease. Healthcare (Basel). 2022;10(3):561.

63. Zakeri N, Bain PG. Sustained improvement in a patient with young onset Parkinson’s disease after the arrival of a pet dog. J Neurol. 2010;257(8):1396-7.