El término enfermedad de Parkinson avanzada (EPA o, en inglés, advanced Parkinson’s disease) se viene utilizando desde hace décadas en la literatura médica para hacer referencia a sus fases más tardías, en oposición a la enfermedad inicial o en fases más tempranas (early Parkinson’s disease). Hoehn y Yahr publicaron en 1967 su conocida clasificación de la EP que refleja la progresión en pacientes no tratados1: los estadios 4 y 5 se corresponden con la enfermedad más avanzada, cuando los pacientes ya presentan incapacidad funcional grave. La disponibilidad de tratamientos farmacológicos eficaces modificó la historia natural de la enfermedad, y el término “avanzado” comenzó a utilizarse en referencia a aquellos pacientes tratados con fármacos dopaminérgicos que al cabo de un tiempo dejan de obtener beneficio satisfactorio, generalmente por el desarrollo de complicaciones motoras invalidantes. En numerosos estudios sobre terapias neuroquirúrgicas (trasplantes, palidotomía, estimulación cerebral profunda [ECP]) se ha utilizado ampliamente este término en el sentido indicado, puesto que el fracaso de los tratamientos convencionales se considera un requisito ético obligado para estas terapias. Con este mismo sentido, la indicación de otras terapias invasivas, como las perfusiones enterales de LD (también la perfusión subcutánea de LD), ha sido restringida formalmente en su ficha técnica para pacientes en estado avanzado.

Sin embargo, a pesar de su amplia difusión, no ha existido una definición explícita del término EPA. El diccionario de la Real Academia Española señala que una enfermedad avanzada es aquella que ha alcanzado un cierto grado de irreversibilidad2. De esta forma, si tuviera interés establecer una definición nosológica más precisa, sería necesario seleccionar determinados biomarcadores de progresión (sean clínicos, paraclínicos o anatomopatológicos) y establecer un determinado punto de corte. No obstante, el interés clínico sobre esta cuestión no es en realidad definir un momento concreto en la progresión del proceso patológico, sino su aplicabilidad práctica para identificar aquellos pacientes subsidiarios de terapias no convencionales. En este sentido, en el estudio Consenso sobre la definición de la Enfermedad de Parkinson Avanzada (CEPA), el 92% de 149 neurólogos españoles encuestados en 2013 estuvo de acuerdo con la siguiente definición: “Fase de la enfermedad en la que están presentes determinados síntomas y complicaciones que repercuten de forma importante sobre el estado de salud del paciente y responden de forma insuficiente al tratamiento convencional”3 (NE-IV). Por tanto, en nuestro entorno también se acepta mayoritariamente el término EPA para designar a aquellos pacientes que ya no obtienen un beneficio satisfactorio con las distintas estrategias farmacológicas de administración más sencilla (por vía oral, transdérmica, subcutánea intermitente o, más recientemente, inhalatoria).

En este contexto, y con el objetivo de obtener un mejor control de las complicaciones motoras, es cuando se contemplan otras terapias, basadas en el uso de dispositivos, y que implican cierto grado de invasión terapéutica (de menor a mayor): perfusiones subcutáneas (apomorfina o foslevodopa/foscarbidopa), perfusiones enterales (LCIG o LECIG) y ECP, que se abordarán en este capítulo y en el algortimo de manejo de la EPA del Anexo I (pág. 369). Estas terapias suponen un nuevo reto para los pacientes y sus cuidadores, ya que deben asumir nuevos riesgos e inconvenientes en la vida cotidiana, con el objetivo de mejorar globalmente su calidad de vida.

Aunque las terapias mencionadas son eficaces en cuanto a mejorar las complicaciones motoras (y también aspectos no motores) de la EP, son diferentes en cuanto a sus objetivos, perfiles beneficio/riesgo y aspectos prácticos relacionados, de tal forma que la selección de los candidatos más idóneos para cada una es crucial para su éxito terapéutico. Es importante señalar que, si bien el diagnóstico de EPA (en el sentido antes expresado) es un requisito para considerar estas terapias, en ocasiones están contraindicadas precisamente por la existencia de datos clínicos de enfermedad más avanzada: demencia/psicosis grave, o periodos on subóptimos (con síntomas motores refractarios o afectación axial grave). Debemos, por tanto, considerar también el concepto de EP en fase paliativa4 (NE-IV), como último periodo en el que ya no sería apropiado iniciar estas terapias. La terapia paliativa se detalla en el capítulo 14 de este manual (pag. 325).

En las ediciones previas de este manual alertábamos sobre la extensión del uso en español del término “terapias avanzadas” para referirnos a las perfusiones continuas de fármacos y a la cirugía, pues se enfrenta al uso oficial de este término en las normativas regulatorias europeas y nacionales, que lo restringen a aquellas terapias basadas en genes, células o tejidos5. Además, la asociación de conceptos “enfermedad avanzada-terapia avanzada” podía generar, en entornos no especializados, mayor confusión que beneficio, puesto que, como se ha indicado, muchos pacientes con EPA no son candidatos a estas terapias y, por otro lado, pueden contemplarse puntualmente en pacientes menos “avanzados”. En este contexto, proponíamos el término “terapias de segunda línea”, más acorde con sus características y objetivos, que hoy en día es comúnmente utilizado

1. Hoehn MM, Yahr MD. Parkinsonism: onset, progression and mortality. Neurology. 1967;17(5):427-42.

2. Enfermedad. Diccionario de la Lengua Española [Internet]. Disponible en: https://dle.rae.es/enfermedad

3. Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología. Consenso sobre la definición de la Enfermedad de Parkinson Avanzada. Estudio CEPA [Internet]. Disponible en: http://cepa.medynet.com/

4. Oliver D, Veronese S. Specialist palliative care for Parkinson’s disease. Ann Palliat Med. 2020;9(Suppl 1):S52-S62.

5. Human regulatory: overview. En: European Medicines Agency [Internet]. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/advanced-therapy-medicinal-products-overview

La apomorfina es un fármaco agonista dopaminérgico derivado de la morfina. Debido a su estructura similar a la dopamina, actúa sobre los receptores D1 y D2, y es muy lipofílica, lo que le permite atravesar rápidamente la barrera hematoencefálica, lo que explica su rapidez de acción. Su vida media plasmática es de 33 minutos, con una acción farmacológica de 45-60 minutos. Se considera el agonista dopaminérgico más potente con una potencia similar a la LD6 (NE-IV) y, aunque también se ha probado su administración por otras vías (oral, intranasal, sublingual, transdérmica, rectal), la más eficiente es la vía subcutánea. Desde el punto de vista terapéutico, se aplica de dos maneras: inyecciones subcutáneas intermitentes como rescate en los periodos off o mediante infusión subcutánea continua en pacientes con EPA.

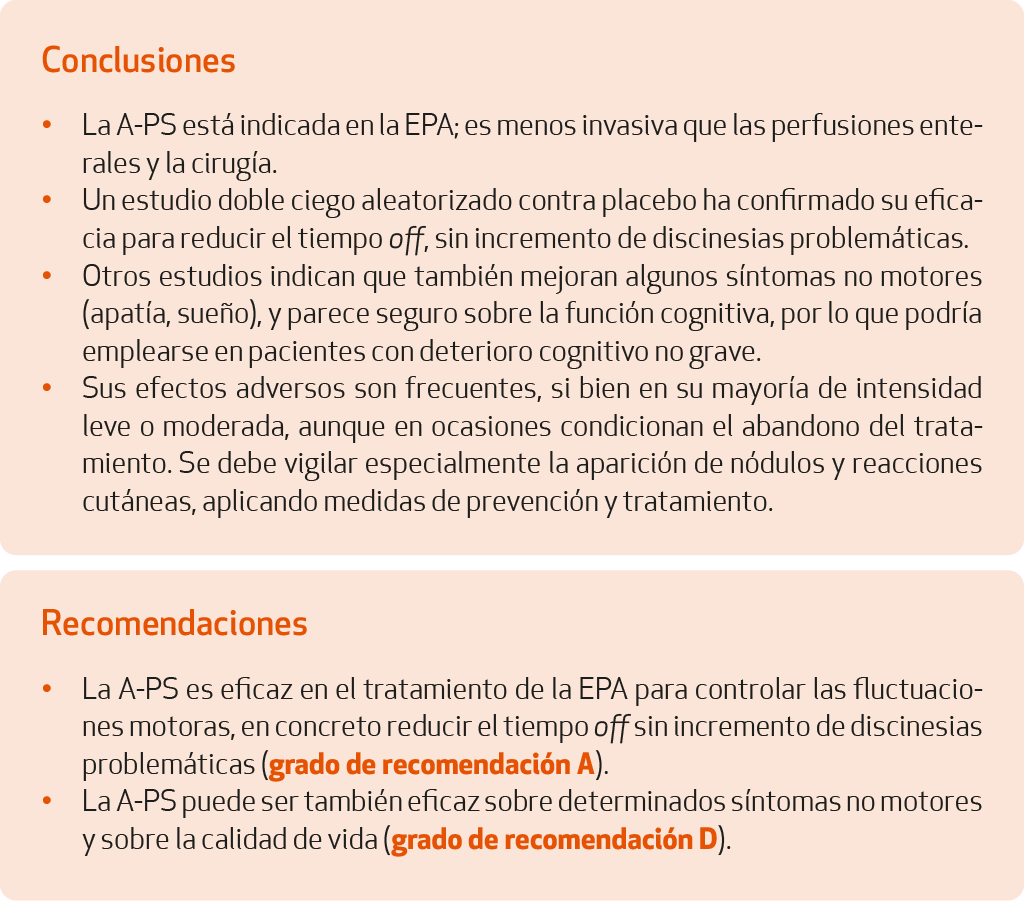

El tratamiento con apomorfina en perfusión subcutánea continua (A-PS) se ha aplicado para la EPA desde hace más de 35 años. Pese a ello, hasta 2018 no se dispuso de los resultados de un estudio para poder recomendarlo con un alto nivel de evidencia. Hasta entonces se disponía de numerosos estudios de menor calidad metodológica, en los que se basaban sus indicaciones y contraindicaciones. En 2018 se publicaron los resultados del estudio TOLEDO, un ensayo en fase III, multicéntrico, de grupos paralelos, doble ciego y controlado con placebo durante 12 semanas7 (NE-I), con una fase abierta durante otras 52 semanas8 (NE-II). Se incluyeron 107 pacientes con ≥ 4 tomas diarias de LD y ≥ 3 horas al día en situación off (53 asignados a A-PS y 54 a placebo), de los que 71 completaron las 12 semanas (41 con A-PS y 30 con placebo). El estudio de extensión comenzó con 84 pacientes, y se pudieron analizar los datos de 59 a las 52 semanas8. En los apartados de “Eficacia” y “Efectos adversos” se detallarán los resultados de ambos estudios. También hay estudios que comparan la A-PS con otros tratamientos para la EPA9 (NE-I).

La A-PS se administra generalmente durante las horas de vigilia a dosis variables entre 4-7 mg/h (0,8-1,4 ml/h). Se recomienda tratar al paciente con domperidona 10 mg, tres veces al día, durante 5 días antes del inicio del tratamiento. La titulación ha de hacerse de forma lenta para prevenir efectos secundarios: se comienza con un ritmo de infusión bajo (1 mg/h) y en los días siguientes se va incrementando hasta obtener una respuesta adecuada. Si la respuesta a la LD no es buena, puede deberse a dificultades en su absorción por gastroparesia; en estos casos debe hacerse una prueba de apomorfina antes de iniciar el tratamiento en infusión continua y, si la prueba fuera positiva, el inicio de la perfusión podría realizarse de forma ambulatoria. Es muy importante que el paciente/cuidador comprendan el manejo básico del perfusor, lo que pueden esperar del tratamiento y sus posibles efectos adversos.

No se ha establecido una pauta de descenso/supresión de la medicación antiparkinsoniana. Se puede suspender la medicación distinta a la LD previamente al inicio de la apomorfina, o bien se puede ir retirando conforme se vaya alcanzando respuesta con la perfusión. En el estudio TOLEDO se llevó a cabo una reducción/supresión jerárquica según se precisara durante la perfusión, comenzando por agonistas, inhibidores de la MAO-B, inhibidores de la COMT y LD, sin modificación de amantadina ni anticolinérgicos7 (NE-I). Hay que tener en cuenta que el objetivo no es alcanzar la monoterapia, sino proporcionar al paciente el mejor control de sus síntomas. Por tanto, la reducción, e incluso supresión, de la LD es aceptable siempre que se mantenga una buena respuesta global.

El estudio TOLEDO ha demostrado que el tratamiento con A-PS consigue una reducción significativa del tiempo off en pacientes con EPA, sin incremento de discinesias7 (NE-I). Se trataba de pacientes con una media de 63 años, 11 años de evolución de la enfermedad y 6,7 horas al día en situación off. Al cabo de 12 semanas la reducción en el tiempo off fue de 2,47 horas al día en el grupo con A-PS y de 0,58 horas en el grupo con placebo (diferencia estadísticamente significativa de 1,89 horas). La ganancia en el tiempo on fue sin discinesias problemáticas. Mejoró la impresión global de cambio por parte del paciente, pero no hubo diferencias significativas en cuanto a calidad de vida (PDQ-8). El estudio de extensión abierto durante 52 semanas lo completaron 59 de 84 pacientes (70,2%) que mostraron, sobre su situación basal, una reducción media del tiempo off de 3,7 horas y una reducción de 543 mg en la dosis equivalente de LD8 (NE-II).

Un estudio prospectivo evaluó la A-PS en 22 pacientes con EPA en fase algo más temprana, definida como < 71 años y < 3 años desde el diagnóstico de EPA10 (NE-IV). La edad media de los pacientes reclutados fue 59,4 años y la duración de enfermedad 8,7 años. Tras 6 meses de tratamiento, se observó una reducción media del tiempo off de 3,5 horas al día. Las discinesias no empeoraron, a pesar de un incremento global en la dosis equivalente de LD. Mejoraron los síntomas no motores (especialmente la apatía y la calidad del sueño), así como la calidad de vida. Si bien no hubo cambios globales en la esfera cognitiva, se encontró una leve mejoría de las funciones ejecutivas.

En 2015, un grupo internacional de expertos publicó una serie de recomendaciones para la utilización de este fármaco11 (NE-IV). Proponen su uso en los siguientes casos: 1) necesidad de excesivas dosis de rescate con bolos de apomorfina; 2) discinesias que impiden la optimización del tratamiento con terapia convencional; 3) síntomas no motores muy molestos asociados al off; 4) regímenes terapéuticos muy complejos que dificultan su cumplimiento; 5) como alternativa a la ECP por incumplimiento de criterios o preferencia del paciente y 6) absorción de LD enlentecida por gastroparesia.

Los efectos adversos más frecuentes son los dopaminérgicos, tanto periféricos como centrales (mareos, náuseas, vómitos, discinesias, alucinaciones, delirio), y los nódulos subcutáneos en el lugar de la inyección. Las reacciones alérgicas son menos frecuentes. Rara vez puede aparecer una anemia hemolítica o un síndrome eosinofílico6 (NE-IV). Los nódulos fueron el motivo más común de abandono del tratamiento en los primeros tiempos de su utilización. Posteriormente se consiguió minimizar este problema insistiendo en la higiene, la rotación de los lugares de punción, el uso de agujas Teflón® insertadas con un ángulo de 45-90°, masajes en la zona de infusión o utilizando parches de silicona. En caso de que los nódulos sean muy numerosos, la aplicación de ultrasonidos puede ser de utilidad.

En el estudio TOLEDO, los efectos secundarios en las primeras 12 semanas fueron frecuentes (92,6% de los pacientes), si bien con una intensidad leve o moderada. Los más comunes fueron problemas cutáneos, náuseas y somnolencia7 (NE-I). Seis pacientes abandonaron el tratamiento por efectos adversos, 3 de ellos considerados graves (hipotensión grave, leucopenia/anemia e infarto de miocardio, este último no relacionado con el tratamiento). A largo plazo (mediana de seguimiento: 52 semanas), los efectos secundarios más frecuentes (≥ 10% de los pacientes) fueron: nódulos sub- cutáneos, náuseas, somnolencia, discinesias, caídas, insomnio, estreñimiento, mareo, eritema local y cefalea. Catorce pacientes (16,7%) abandonaron el tratamiento por efectos adversos: 4 de ellos por reacciones locales y el resto por causas diversas8.

6. Auffret M, Drapier S, Vérin M. Pharmacological insights into the use of apomorphine in Parkinson’s Disease: Clinical Relevance. Clin Drug Investig. 2018;38(4):287-312.

7. Katzenschlager R, Poewe W, Rascol O, et al. Apomorphine subcutaneous infusion in patients with Parkinson’s disease with persistent motor fluctuations (TOLEDO): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2018;17(9):749-759.

8. Katzenschlager R, Poewe W, Rascol O, et al. Long-term safety and efficacy of apomorphine infusion in Parkinson’s disease patients with persistent motor fluctuations: Results of the open-label phase of the TOLEDO study. Parkinsonism Relat Disord. 2021;83:79-85.

9. Kukkle PL, Garg D, Merello M. Continuous subcutaneous infusion delivery of apomorphine in Parkinson’s Disease: a systematic review. Mov Disord Clin Pract. 2023;10(9):1253-1267.

10. Fernández-Pajarín G, Sesar Á, Jiménez Martín I, et al. Continuous subcutaneous apomorphine infusion in the early phase of advanced Parkinson’s disease: A prospective study of 22 patients. Clin Park Relat Disord. 2021;6:100129.

11. Trenkwalder C, Chaudhuri KR, García Ruiz PJ, et al. Expert consensus group report on the use of apomorphine in the treatment of Parkinson’s disease. Clinical practice recommendations. Parkinsonism Relat Disord. 2015;21:1023-30.

El tratamiento con LD en perfusión enteral continua consiste en la administración de este fármaco a nivel del duodeno a través de una gastrostomía, utilizando un sistema de perfusión externo. De esta forma, se evitan las consecuencias de un vaciamiento gástrico errático, proporcionando una absorción dopaminérgica más continua12 (NE-III). Su objetivo clínico es reducir las fluctuaciones motoras en la EPA.

Actualmente se dispone de dos formulaciones, que se administran utilizando diferentes sistemas de perfusión externos:

LD con carbidopa (CD) para perfusión enteral (LCIG), aprobada por la AEMPS en Se trata de una fórmula galénica de LD/CD en suspensión micronizada en gel. Tiene una proporción de LD/CD de 4/1. Se presenta en contenedores de 100 ml (LD 2000 mg, CD 500 mg)13.

LD/CD con entacapona (EC) para perfusión enteral (LECIG). Aprobada por la AEMPS en 2021. Es un gel que contiene una proporción de LD/CD/EC de 4/1/4. Se presenta en cartuchos de 47 ml (LD 940 mg, CD 235 mg, EC 940 mg)14. La dosis equivalente de LD en cada cartucho sería 1222 mg, teniendo en cuenta que la adición de EC multiplica la dosis de LD × 1,315 (NE-I).

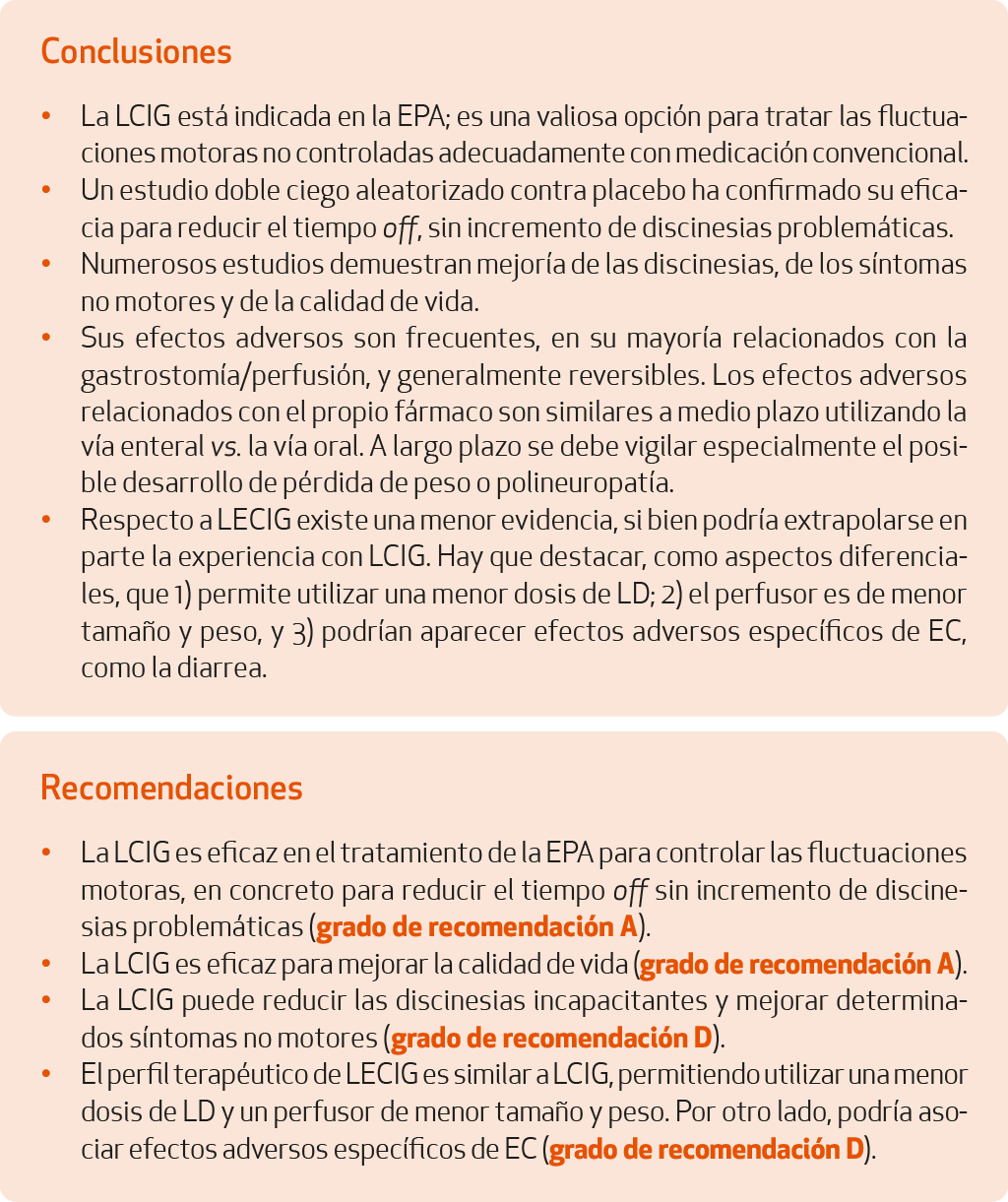

Se ha llevado a cabo un estudio multicéntrico doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, que comparó la eficacia de LC-PE vs. el tratamiento convencional optimizado16 (NE-I). A las 12 semanas, el grupo tratado con LCIG mostró una reducción del tiempo off de 4 horas al día, superando al grupo control en 1,9 horas de forma estadísticamente significativa; la ganancia en el tiempo on fue sin discinesias problemáticas. Esta reducción del tiempo off se confirmó en un estudio de extensión abierto posterior17 (NE-II), y también se ha constatado en el registro GLORIA18 (NE-II), siendo incluso más notoria a largo plazo.

Estos resultados son congruentes con los de otros estudios prospectivos observacionales comparando los efectos de LCIG respecto al estado basal con tratamiento convencional. Así, un estudio con 354 pacientes seguidos 54 semanas mostró una reducción del tiempo off de 4,4 horas al día (equivalente a un 65,6%), un incremento del tiempo on sin discinesias problemáticas de 4,8 horas, y una reducción del tiempo con discinesias graves de casi 30 minutos (equivalente a un 22,5%)19 (NE-II). Otro estudio con 375 pacientes seguidos durante 1 año mostró una reducción del tiempo off de 4,7 horas al día20 (NE-III). A pesar de los diferentes métodos para cuantificar las fluctuaciones, la mayoría de los trabajos muestran una reducción del tiempo off diario de en torno a unas 4 horas20,24 (NE-III). En algunos casos conlleva la desaparición de los momentos off durante el día. De forma consecuente, el tiempo on diario se incrementa entre 4-6 horas, generalmente con reducción de las discinesias a medio-largo plazo.

El estudio DYSCOVER es un estudio multicéntrico, abierto, en el que 63 pacientes fueron asignados aleatoriamente a recibir tratamiento con LCIG vs. tratamiento convencional optimizado25 (NE-I). A las 12 semanas, la puntuación en la UDysRS se redujo de forma significativa en el grupo con LCIG (24 pacientes, -17,37 puntos) respecto al grupo control (26 pacientes, -2,33 puntos). Esta mejoría de las discinesias se acompañó de mejoría del dolor y de la calidad de vida26 (NE-I). El estudio observacional DUOGLOBE también confirma la reducción en la UDysRS al año de seguimiento27 (NE-III).

Múltiples trabajos han evaluado el efecto de la LCIG sobre los síntomas no motores de la EPA con diferentes métodos de evaluación. Varios estudios observacionales han empleado escalas específicas como la Non-Motor Symptoms Scale for Parkinson’s Disease (NMSS), mostrando mejoría global y, específicamente, en los ítems de fatiga, sueño, atención, cognición, estado de ánimo y síntomas gastrointestinales18,23,28 (NE-III). En un estudio comparativo con otras terapias de segunda línea, la mejoría global en esta escala fue superior en los pacientes tratados con LCIG o ECP respecto a los tratados con A-PS, aunque con diferentes perfiles considerando sus distintos dominios29,30 (NE-II).

La LCIG mejora la calidad de vida (PDQ-39) a las 12 semanas respecto a placebo16 (NE-I). Numerosos estudios observacionales demuestran mejoría de la calidad de vida a más largo plazo, incluidos estudios multicéntricos con importante tamaño muestral (> 250 pacientes)18,31 (NE-II). Un metaanálisis de 26 estudios, con 1556 pacientes, confirma la mejoría en las actividades cotidianas y en la calidad de vida desde el inicio, que se mantiene a los 12-24 meses de tratamiento32 (NE-I).

Estudios observacionales a largo plazo muestran una significativa reducción de la politerapia tras iniciar LCIG. Hasta el 73% se mantienen en monoterapia con este fármaco al año de tratamiento19 (NE-II), y el 63% a los 4 años33 (NE-III).

Aunque la recomendación general es mantener la terapia con LCIG durante 16 horas diurnas, en determinadas circunstancias puede ser recomendable un régimen de 24 horas, como cuando existe importante sintomatología motora nocturna, acinesia matutina o discinesias bifásicas34,35 (NE-III). Aunque no hay evidencia clara, en estos casos podría ser recomendable una menor dosis durante las horas nocturnas, si bien no se ha documentado un incremento llamativo de efectos secundarios al prolongar las horas de la terapia35 (NE-III). Por el contrario, se ha descrito mejoría de los síntomas axiales durante el día en pacientes tratados con LCIG durante 24 horas36 (NE-III).

Se trata de una terapia más reciente y, por tanto, cuenta con evidencias más limitadas. Al asociar EC como inhibidor de la COMT se consigue, a igualdad de dosis, una concentración plasmática de LD más elevada37. El menor volumen necesario permite utilizar un dispositivo de perfusión de tamaño y peso más reducido, suponiendo una ventaja práctica para muchos pacientes, aunque para otros su manejo podría ser más dificultoso38,39 (NE-IV).

Un estudio farmacocinético cruzado y abierto durante 48 horas comparó en 11 pacientes el tratamiento con LCIG vs. LECIG (esta última con una reducción del 20% en la dosis de LD), demostrando que, tanto la exposición plasmática a LD como la respuesta clínica fueron similares, con la ventaja del ahorro de LD con LECIG40 (NE-II). Según la ficha técnica del fármaco, se recomienda reducir entre un 20-35% la dosis de LD continua al utilizar LECIG.

Existen publicaciones sobre experiencia en vida real, y estudios observacionales a 6-12 meses, que comparan los efectos de LECIG respecto al estado basal con tratamiento convencional y tras el cambio desde LCIG, y que documentan una mejoría de las fluctuaciones motoras y un patrón de seguridad similar al de LCIG, pero con mayor comodidad para los pacientes en relación con el menor tamaño y peso del perfusor41-43 (NE-III). Así, un estudio con 74 pacientes43 mostró una reducción significativa del tiempo off de 4 horas al día, una disminución tanto del porcentaje de pacientes que presentaban discinesia como la intensidad de los episodios y disminución significativa de la acinesia matutina, los off impredecibles y los freezings.

En otro estudio de 73 pacientes, seguidos una media de 6 meses, se mostró una reducción significativa del tiempo off de 3,8 horas y de la UPDRS-III. En este mismo estudio se muestra la mejoría significativa del tiempo off (2,4 horas al día) tras pasar los pacientes de LCIG a LECIG44. En la actualidad se está llevando a cabo un estudio observacional multicéntrico con seguimiento a 24 meses (estudio ELEGANCE, identificador de ClinicalTrials.gov: NCT05043103).

Los efectos adversos son frecuentes (55-90%), en su mayoría por problemas relacionados con la gastrostomía/perfusión, y generalmente reversibles18,19,45 (NE-II). En un ensayo clínico controlado con placebo a 12 semanas, con doble enmascaramiento, no hubo diferencias en los efectos adversos relacionados con el propio fármaco entre los que fueron tratados por vía oral vs. enteral (todos eran portadores de un sistema de perfusión enteral)16 (NE-I).

En el anterior ensayo, y en estudios observacionales a largo plazo, los efectos adversos relacionados con la gastrostomía/perfusión fueron más comunes en la primera semana posgastrostomía (65%), para disminuir a partir de la cuarta semana a un 17%19,31,46,47(NE-II).

A largo plazo, un estudio con seguimiento de hasta 8 años muestra un adecuado perfil de seguridad, con tasas de abandono por efectos adversos del 3-8,3%47 (NE-II). Sin embargo, es necesario prestar atención a algunas complicaciones observadas, como la pérdida de peso y la aparición de polineuropatía en un 3% de los pacientes48,49 (NE-II). La polineuropatía también se ha descrito en pacientes tratados a largo plazo con LD oral a altas dosis, y parece estar relacionada a con niveles aumentados de homocisteína y disminución del metabolismo de la cobalamina. En publicaciones recientes, se ha encontrado una reducción de los niveles de las vitaminas B12 y B6, con aumento de los niveles de homocisteína. Algunos autores sugieren que la formulación en gel enteral podría causar malabsorción de nutrientes. Se recomienda realizar controles de vitamina B12 y homocisteína antes de comenzar el tratamiento y posteriormente durante el mismo, y ocasionalmente suplementarlas de forma preventiva o si los niveles se encuentran bajos, así como vigilancia del peso corporal27,45,48,50-52 (NE-I).

Si bien la evidencia disponible sobre su seguridad es menor, en gran parte puede extra- polarse de la experiencia con LCIG. Adicionalmente a las complicaciones de LCIG, en un estudio observacional con seguimiento variable (mediana: 305 días), 3 de 21 pacientes (14%) suspendieron el tratamiento por diarrea atribuida a EC41 (NE-III).

Se ha postulado que la adición de EC podría ser favorable respecto al posible desarrollo de polineuropatía53 (NE-IV), si bien son necesarios estudios a largo plazo.

12. Bestetti A, Capozza A, Lacerenza M, et al. Delayed gastric emptying in advanced Parkinson disease: correlation with therapeutic doses. Clin Nucl Med. 2017;42(2):83-87.

13. Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml gel intestinal. En: AEMPS-CIMA [Internet]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/66547/FichaTecnica_66547.html

14. Lecigon 20 mg/ml + 5 mg/ml + 20 mg/ml gel intestinal. En: AEMPS-CIMA [Internet]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/86092/FT_86092.html

15. Tomlinson CL, Stowe R, Patel S, et al. Systematic review of levodopa dose equivalency reporting in Parkinson’s disease. Mov Disord. 2010;25(15):2649-53.

16. Olanow CW, Kieburtz K, Odin P, et al. Continuous intrajejunal infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel for patients with advanced Parkinson’s disease: a randomised, controlled, double-blind, double-dummy study. Lancet Neurol. 2014;13(2):141-9.

17. Slevin JT, Fernández HH, Zadikoff C, et al. Long-term safety and maintenance of efficacy of levodopa-carbidopa intestinal gel: an open-label extension of the double-blind pivotal study in advanced Parkinson’s disease patients. J Parkinsons Dis. 2015;5(1):165-74.

18. Antonini A, Poewe W, Chaudhuri KR, et al. Levodopa-carbidopa intestinal gel in advanced Parkinson’s: final results of the GLORIA registry. Parkinsonism Relat Disord. 2017;45:13-20.

19. Fernández HH, Standaert DG, Hauser RA, et al. Levodopa-carbidopa intestinal gel in advanced Parkinson’s disease: Final 12-month, open-label results. Mov Disord. 2015;30(4):500-9.

20. Antonini A, Yegin A, Preda C, et al. Global long-term study on motor and non-motor symptoms and safety of levodopa-carbidopa intestinal gel in routine care of advanced Parkinson’s disease patients; 12-month interim outcomes. Parkinsonism Relat Disord. 2015;21:231-5.

21. Nilsson D, Nyholm D, Aquilonius SM. Duodenal levodopa infusion in Parkinson’s disease-long-term experience. Acta Neurol Scand. 2001;104:343-8.

22. Puente V, De Fabregues O, Oliveras C, et al. Eighteen month study of continuous intraduodenal levodopa infusion in patients with advanced Parkinson’s disease: Impact on control of fluctuations and quality of life. Parkinsonism Relat Disord. 2010;16:218-21.

23. Cáceres-Redondo MT, Carrillo F, Lama MJ, et al. Long-term levodopa/carbidopa intestinal gel in advanced Parkinson’s disease. J Neurol. 2014;261:561-9.

24. Buongiorno M, Antonelli F, Cámara A, et al. Long-term response to continuous duodenal infusion of levodopa/carbidopa gel in patients with advanced Parkinson disease: The Barcelona registry. Parkinsonism Relat Disord. 2015;21(8):871-6.

25. Freire-Álvarez E, Kurča E, López Manzanares L, et al. Levodopa-Carbidopa intestinal gel reduces dyskinesia in Parkinson’s disease in a randomized trial. Mov Disord. 2021;36(11):2615-23.

26. Freire-Álvarez E, Vanni P, Kurča E, et al. Dyskinesia and pain in advanced Parkinson’s disease: Post hoc analysis from the phase 3b, open-label, randomized DYSCOVER Study. Neurol Ther. 2024;13(2):437-47.

27. Standaert DG, Aldred J, Anca-Herschkovitsch M, et al. DUOGLOBE: one-year outcomes in a real-world study of levodopa carbidopa intestinal gel for Parkinson’s disease. Mov Disord Clin Pract. 2021;8(7):1061-74.

28. Honig H, Antonini A, Martínez-Martín P, et al. Intrajejunal levodopa infusion in Parkinson’s disease: a pilot multicenter study of effects on nonmotor symptoms and quality of life. Mov Disord. 2009;24:1468-74.

29. Martínez-Martín P, Reddy P, Katzenschlager R, et al. EuroInf: a multicenter comparative observational study of apomorphine and levodopa infusion in Parkinson’s disease. Mov Disord. 2015;30:510-6.

30. Dafsari HS, Martínez-Martín P, Rizos A, et al. EuroInf 2: Subthalamic stimulation, apomorphine, and levodopa infusion in Parkinson’s disease. Mov Disord. 2019;34(3):353-65.

31. Fernández HH, Boyd JT, Fung VSC, et al. Long-term safety and efficacy of levodopa-carbidopa intestinal gel in advanced Parkinson’s disease. Mov Disord. 2018;33(6):928-36.

32. Standaert DG, Patel V, Snedecor SJ, et al. Impact of carbidopa-levodopa enteral suspension on quality of life and activities of daily living in patients with advanced Parkinson’s disease: Results from a pooled meta-analysis. Parkinsonism Relat Disord. 2021;86:52-57.

33. Nyholm D, Klangemo K, Johansson A. Levodopa/carbidopa intestinal gel infusion longterm therapy in advanced Parkinson’s disease. Eur J Neurol. 2012;19:1079-85.

34. Thakkar S, Fung VSC, Merola A, et al. 24-Hour Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel: Clinical Experience and Practical Recommendations. CNS Drugs. 2021;35(2):137-149.

35. Busk K, Nyholm D. Long-term 24-h levodopa/carbidopa gel infusion in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord. 2012;18(8):1000-1.

36. Sensi M, Preda F, Trevisani L, et al. Emerging issues on selection criteria of levodopa carbidopa infusion therapy: considerations on outcome of 28 consecutive patients. J Neural Transm (Vienna). 2014 Jun;121(6):633-42.

37. Nyholm D, Jost WH. Levodopa-entacapone-carbidopa intestinal gel infusion in advanced Parkinson’s disease: real-world experience and practical guidance. Ther Adv Neurol Disord. 2022;15:17562864221108018.

38. Othman M, Widman E, Nygren I, et al. Initial experience of the levodopa-entacapone-carbidopa intestinal gel in clinical practice. J Pers Med. 2021;11:254.

39. Klarich A, Noonan TZ, Reichlen C, et al. Usability of smart infusion pumps: a heuristic evaluation. Appl Ergon. 2022;98:103584.

40. Senek M, Nielsen EI, Nyholm D. Levodopa-entacapone-carbidopa intestinal gel in Parkinson’s disease: a randomized crossover study. Mov Disord. 2017;32:283-286.

41. Öthman, M, Widman E, Nygren I, et al. Initial Experience of the Levodopa–Entacapone–Carbidopa Intestinal Gel in Clinical Practice. J Pers Med. 2021;11(4):254.

42. Viljaharju V, Mertsalmi T, Pauls KAM, et al. Levodopa-Entacapone-Carbidopa intestinal gel treatment in advanced Parkinson’s disease: A single-center study of 30 patients. Mov Disord Clin Pract. 2024;11(2):159-165.

43. Szász JA, Dulamea AO, Constantin VA, et al. Levodopa-Carbidopa-Entacapone intestinal gel in advanced Parkinson disease: A multicenter real-life experience. Am J Ther. 2024;31(3):e209-e218.

44. Santos Garcia D, López-Manzanares L, Muro I, et al. Effectiveness and safety of levodopa–entacapone–carbidopa infusion in Parkinson disease: A real-world data study. Eur J Neurol. 2025 Jan;32(1):e16535.

45. Lang AE, Rodríguez RL, Boyd JT, et al. Integrated safety of levodopa-carbidopa intestinal gel from prospective clinical trials. Mov Disord. 2016;31:538-546.

46. Valldeoriola F, Grandas F, Santos-García D, et al. Long-term effectiveness of levodopa-carbidopa intestinal gel in 177 Spanish patients with advanced Parkinson’s disease. Neurodegener Dis Manag. 2016;6:289-98.

47. Lopiano L, Modugno N, Marano P, et al. Motor and nonmotor outcomes in patients with advanced Parkinson’s disease treated with levodopa/carbidopa intestinal gel: final results of the GREENFIELD observational study. J Neurol. 2019;266:2164-76.

48. Müller T, van Laar T, Cornblath DR, et al. Peripheral neuropathy in Parkinson’s disease: levodopa exposure and implications for duodenal delivery. Parkinsonism Relat Disord. 2013;19(5):501-7; discussion 501.

49. Merola A, Romagnolo A, Zibetti M, et al. Peripheral neuropathy associated with levodopa-carbidopa intestinal infusion: a long-term prospective assessment. Eur J Neurol. 2016;23(3):501-9.

50. Mancini F, Comi C, Oggioni GD, et al. Prevalence and features of peripheral neuropathy in Parkinson’s disease patients under different therapeutic regimens. Parkinsonism Relat Disord. 2014;20(1):27-31.

51. Romagnolo A, Merola A, Artusi CA, et al. Levodopa-induced neuropathy: a systematic review. Mov Disord Clin Pract. 2019;6:96-103.

52. Santos-García D, Macías M, Llaneza M, et al. Serum vitamin B12 and folate levels in Parkinson’s disease patients treated with duodenal levodopa infusion. Mov Disord. 2011;26:558-9.

53. Jost WH. Apprends-moi l’art des petits pas: Levodopa, Carbidopa Intestinal Gel plus Entacapone. J Neural Transm (Vienna). 2023;130(11):1379-82.

La administración de LD en perfusión subcutánea continua ha supuesto un avance sustancial, al permitir mantener unos niveles plasmáticos estables de una forma menos invasiva respecto a la perfusión enteral.

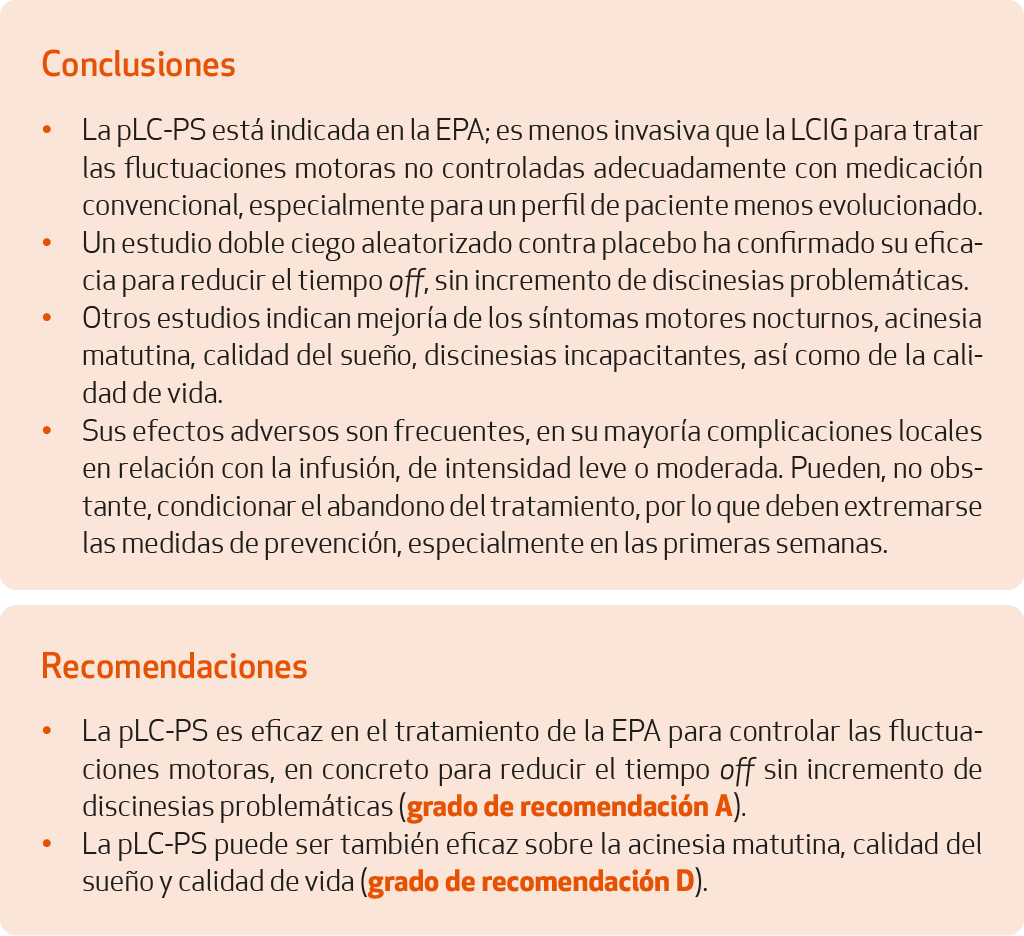

La foslevodopa/foscarbidopa (pLD/pCD) es un profármaco que permite conseguir una elevada concentración de LD en un mínimo volumen de dilución, con pH de 7,4 y osmolaridad de aproximadamente 2200-2500 mOsmol/kg. Se encuentra comercializado en viales de vidrio de 10 ml que contienen 240 mg/ml de pLD y 12 mg/ml de pCD, con una equivalencia de 170 mg/ml de LD y 9 mg/ml de CD, para administración continua durante 24 horas. Se trata de una solución transparente, o ligeramente opalescente, que puede variar desde incolora hasta una tonalidad amarillenta o rojiza. Las variaciones de color están previstas y no afectan a la calidad del producto54,55 (NE-II). Se administra mediante un dispositivo de perfusión (Vyafuser®) con batería recargable que permite un rango de dosis entre 0,15-1,04 ml/h, con ajustes de 0,01 ml/h (aproximadamente 1,7 mg de LD). Es posible programar hasta un total de tres flujos diferentes, también administrar una dosis de carga (después de al menos 3 horas de interrupción de la bomba), así como dosis extra (máximo: 0,30 ml) cuando se precise. Esta bomba de perfusión va conectada al inyector que debe quedar alojado a nivel subcutáneo, siendo necesario sustituirlo en un máximo de 72 horas. Una vez administrado, el profármaco se transforma rápida y casi completa- mente en LD por medio de fosfatasas alcalinas, consiguiéndose unos niveles plasmáticos elevados, similares a los obtenidos mediante LCIG56-59 (NE-II).

Existen otras dos moléculas en desarrollo para administración de LD en perfusión subcutánea continua: DIZ102 y ND061260 (NE-II), habiéndose publicado recientemente los resultados de un estudio en fase III con esta última61 (NE-I).

Los niveles plasmáticos de LD que se consiguen a través de la perfusión subcutánea de pLD/pCD (pLC-PS), son superponibles a los obtenidos con LCIG, con mínimas fluctuaciones en ambos casos55 (NE-II). Sin embargo, existe un retardo de aproximadamente 2 horas en alcanzar un nivel estable, por lo que el efecto de una dosis extra puede tener una mayor latencia con respecto a LCIG57,62 (NE-II).

Se ha llevado a cabo un estudio multicéntrico doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, que comparó la eficacia de pLC-PS vs. LD/CD oral63 (NE-I). A las 12 semanas, el grupo tratado con pLC-PS mostró una reducción del tiempo off de 2,7 horas al día, superando al grupo control en 1,8 horas de forma estadísticamente significativa; la ganancia en el tiempo on fue sin discinesias problemáticas.

Otro estudio de brazo único, abierto, evaluó la seguridad y eficacia de pLC-PS en 244 pacientes64 (NE-III). Al año, los 137 pacientes que completaron el seguimiento redujeron el tiempo off una media de 3,5 horas al día y aumentaron el tiempo on sin discinesias problemáticas una media de 3,8 horas al día. También experimentaron mejorías en la acinesia matutina, en la calidad del sueño y en la calidad de vida.

El beneficio del tratamiento también está presente en los pacientes en una fase más precoz dentro de la EP fluctuante, como se refleja en un subanálisis realizado en pacientes ≤ 65 años, con estadio de Hoehn-Yahr ≤ 2 en on y sin haber transcurrido más de 3 años desde el inicio de las fluctuaciones65 (NE-III).

La optimización de la dosis (cuando ya no se modificó la perfusión basal durante ≥ 15 días consecutivos) se alcanzó en estos estudios tras una media de 2,4 y 3,5 visitas, respectivamente; tras 2 visitas se consiguió esta optimización en el 40-60% de los pacientes. La LD administrada oscila entre 600-4260 mg/24 h, permitiendo la monoterapia en muchos casos63-67 (NE-I).

La administración continua durante 24 horas aporta un beneficio relevante de los síntomas motores nocturnos y de la acinesia matutina63,64 (NE-I), de tal forma un 75-80% de los pacientes se despiertan en situación on. También se consigue una reducción de las discinesias incapacitantes en comparación con el tratamiento oral, tal como ocurre con LCIG. En un subanálisis presentado en el Congreso de la MDS en 2023 se describió una mejoría significativa de la nicturia, con incidencia en la calidad de vida68 (NE-II). En el momento actual la evidencia en relación con otros síntomas no motores es escasa, si bien se trata de un aspecto prometedor, teniendo en cuenta la similitud farmacocinética con la LCIG57 (NE-II).

La presencia de efectos adversos es elevada, como es habitual en las perfusiones subcutáneas continuas, en su mayoría por complicaciones a nivel local. Más del 90% de los pacientes presentaron algún tipo de efecto adverso en relación con el tratamiento en los estudios pivotales63,64 (NE-I), generalmente de intensidad leve o moderada en la zona de la infusión, resolviéndose sin o con tratamiento: eritema, nódulo, absceso, celulitis, edema, dolor y/o reacción cutánea.

En el estudio de eficacia a 12 semanas, el 85% de los tratados con pLC-PS presentaron algún efecto adverso, frente al 63% del grupo placebo (solución salina por vía subcutánea), con discontinuación por este motivo en el 22 vs. el 1% respectivamente. Sin embargo, no hubo gran diferencia en cuanto a efectos adversos graves (8 vs. 6% respectivamente)63 (NE-I). En el estudio de seguridad a 1 año, el 44% discontinuó el tratamiento, el 23% del total por efectos adversos64 (NE-III). Es necesario considerar que la pandemia por COVID-19 vino a suponer una dificultad añadida en el seguimiento de este estudio. Un 25,8% presentaron algún efecto adverso grave en el transcurso de 1 año (se incluyen 5 fallecimientos no relacionados con el tratamiento)64.

La mayor parte de las discontinuaciones se produjeron en las primeras 6-10 semanas63,64 (NE-I), enfatizando la necesidad de un estrecho seguimiento tras el inicio de la terapia. Prevenir los efectos adversos locales es clave para el éxito terapéutico: se recomienda una educación sanitaria previa y continuada para garantizar las condiciones de asepsia necesarias59 (NE-IV). Especial mención merecen los efectos adversos en la esfera neuropsiquiátrica, presentando alucinaciones el 15-17% de los pacientes63,64 (NE-I). Si bien se trataba en su mayoría de pacientes tratados con agonistas dopaminérgicos, se postula su posible relación con el tratamiento continuado durante 24 horas (en el estudio de seguridad al año se permitió reducir la dosis nocturna en un 20%). Hasta la fecha no se han reportado casos de polineuropatía o pérdida de peso relevante, como se ha descrito con la administración de LCIG.

54. Duodopa 240 mg/ml + 12 mg/ml solución para perfusión. En: AEMPS-CIMA [Internet]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/88677/FT_88677.html

55. Rosebraugh M, Liu W, Neenan M, Facheris MF. Foslevodopa/foscarbidopa is well tolerated and maintains stable levodopa and carbidopa exposure following subcutaneous infusion. J Parkinsons Dis. 2021;11(4):1695-1702.

56. Rosebraugh M, Stodtmann S, Liu W, Facheris MF. Foslevodopa/foscarbidopa subcutaneous infusion maintains equivalent levodopa exposure to levodopa-carbidopa intestinal gel delivered to the jejunum. Parkinsonism Relat Disord. 2022 Apr;97:68-72.

57. Savaryn JP, Smith RL, Rosebraugh M, et al. Metabolite profiling of foslevodopa/foscarbidopa in plasma of healthy human participants by LC-HRMS indicates no major differences compared to administration of levodopa/carbidopa intestinal gel. Pharmacol Res Perspect. 2024 Apr;12(2):e1190.

58. Van Laar T, Chaudhuri KR, Antonini A, et al. Infusion therapies in the treatment of Parkinson’s disease. J Parkinsons Dis. 2023;13(5):641-657.

59. Fung VSC, Aldred J, Arroyo MP, et al. Continuous subcutaneous foslevodopa/foscarbidopa infusion for the treatment of motor fluctuations in Parkinson’s disease: Considerations for initiation and maintenance. Clin Park Relat Disord. 2024;10:100239.

60. Bergquist F, Ehrnebo M, Nyholm D, et al. Pharmacokinetics of intravenously (DIZ101), subcutaneously (DIZ102), and intestinally (LCIG) infused levodopa in advanced Parkinson disease. Neurology. 2022;99(10):e965-e976.

61. Espay AJ, Stocchi F, Pahwa R, et al.; BouNDless Study Group. Safety and efficacy of continuous subcutaneous levodopa-carbidopa infusion (ND0612) for Parkinson’s disease with motor fluctuations (BouNDless): a phase 3, randomised, double-blind, double-dummy, multicentre trial. Lancet Neurol. 2024;23(5):465-476.

62. Rosebraugh M, Voight EA, Moussa EM, Jameel F, Lou X, Zhang GGZ, et al. Foslevodopa/ Foscarbidopa: A New Subcutaneous Treatment for Parkinson's Disease. Ann Neurol. 2021 Jul;90(1):52-61.

63. Soileau MJ, Aldred J, Budur K, et al. Safety and efficacy of continuous subcutaneous foslevodopa-foscarbidopa in patients with advanced Parkinson’s disease: a randomised, double-blind, active-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2022;21(12):1099-1109.

64. Aldred J, Freire-Álvarez E, Amelin AV, et al. Continuous subcutaneous foslevodopa/ foscarbidopa in Parkinson’s disease: Safety and efficacy results from a 12-month, single-arm, open-label, phase 3 study. Neurol Ther. 2023;12(6):1937-58.

65. Antonini A, Bergmans B, Kern D, et al. Improvement in motor symptoms and quality of life in patients with an earlier stage of advanced Parkinson’s disease treated with foslevodopa/foscarbidopa subcutaneous 24-hour infusion. Mov Disord 2023;38(suppl. 1):S10.

66. Santos García D, Bergmann L, Bergmans B, et al. Concomitant medication use and levodopa equivalent daily dose requirements after foslevodopa/foscarbidopa initiation. Mov Disord 2022;37(suppl. 2): S349-S350.

67. Antonini A, D’Onofrio V, Guerra A. Current and novel infusion therapies for patients with Parkinson’s disease. J Neural Transm (Vienna). 2023;130(11):1349-58.

68. Chaudhuri K, Bouchard M, Freire-Álvarez E, et al. Improvement of nocturia symptoms and associated quality of life in patients with Parkinson’s disease treated with foslevodopa/foscarbidopa: Results from 2 phase 3 trials. Mov Disord 2023;38(suppl. 1): S18.

El tratamiento quirúrgico se contempla como opción terapéutica en pacientes seleccionados con síntomas motores que no se controlan adecuadamente con un tratamiento médico optimizado y que repercuten significativamente sobre su calidad de vida. Las técnicas ablativas unilaterales por radiofrecuencia (talamotomía, palidotomía) fueron prácticamente desplazadas a finales de los años 90 por la técnica de ECP, debido a su mejor perfil beneficio/riesgo, su capacidad para modular circuitos cerebrales de forma ajustable y reversible y, especialmente, al permitir procedimientos bilaterales69-73.

La ECP consiste en la implantación estereotáctica de electrodos, situando su extremo con los contactos activos en la diana seleccionada. En la EPA, la diana utilizada es habitualmente el núcleo subtalámico (NST) o, alternativamente, el globo pálido interno (GPi); en ambos casos nos referiremos a partir de ahora a procedimientos bilaterales.

Estos electrodos se conectan mediante cables subcutáneos a un generador de pulsos eléctricos programable, implantado también subcutáneamente en la región torácica o abdominal.

Un equipo multidisciplinar con experiencia y entrenamiento adecuado es un requerimiento fundamental para conseguir el éxito de esta terapia. Habitualmente participan, entre otras especialidades, Neurología, Neurocirugía, Neurorradiología, Neurofisiología, Neuroanestesia y Neuropsicología.

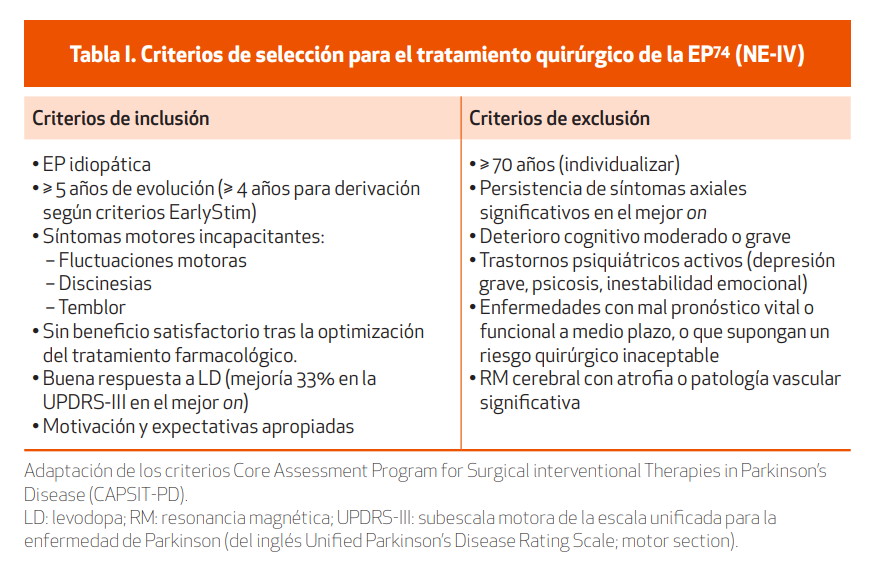

Tratándose de una terapia neuroquirúrgica, la selección del potencial candidato debe ser muy cuidadosa. Un examen médico minucioso y una evaluación neuropsicológica exhaustiva son esenciales. En general, la ECP del NST (ECP-NST) se debe considerar en aquellos pacientes con EP que cumplan los criterios expresados en la Tabla I.

En base a varios estudios, la respuesta preoperatoria a LD en un test formal es predictiva de la mejoría obtenida tras ECP75,76 (NE-II). Generalmente, los síntomas que mejoran con LD son también los que mejoran tras ECP, mientras que los refractarios a LD, como ocurre en ocasiones con algunos trastornos axiales, serían también refractarios a la ECP. Un síntoma para considerar separadamente es el temblor, pues a menudo responde mejor a ECP que a LD77 (NE-II).

Asimismo, una menor edad y una duración más corta de la enfermedad posiblemente predicen una mejoría más notable tras la ECP-NST75 (NE-II). No se ha identificado un umbral concreto de edad a partir del cual no se deba ofrecer la terapia, pero se debe tener en cuenta que los pacientes de mayor edad tendrán con frecuencia otras contraindicaciones, y que la ganancia en calidad de vida tenderá ser menor en intensidad y duración. En un estudio, la mejoría calidad de vida tras ECP-NST fue más modesta en pacientes con ≥ 70 años (45%) respecto a aquellos con < 60 años (68%)78 (NE-III). En la práctica clínica, una edad más avanzada aumenta las probabilidades de asociar trastornos motores axiales refractarios a LD (y por lo tanto a ECP), deterioro cognitivo significativo u otras comorbilidades que puedan aumentar el riesgo quirúrgico. Se recomienda individualizar minuciosamente en cada caso.

En el proceso de selección de los candidatos se debe explicar muy claramente las expectativas de la ECP ya que, si nos son apropiadas, podrían contribuir a resultados poco satisfactorios, incluso existiendo mejoría objetiva evidente79 (NE-III).

Los factores que influyen en el resultado clínico de la ECP son: la correcta selección de los pacientes, la precisión en la localización de los electrodos y el manejo posoperatorio, conjugando la programación de la estimulación eléctrica y los ajustes farmacológicos.

Varios estudios aleatorizados multicéntricos han demostrado la superioridad de la ECP-NST sobre el tratamiento médico optimizado para mejorar las fluctuaciones motoras, las discinesias y la calidad de vida a los 6 meses tras la intervención80-83 (NE-I). La dosis equivalente de LD se pudo reducir en distintos estudios en un 24-40% a los 6-12 meses84-85 (NE-II). El estudio Intrepid, multicéntrico, doble ciego, con asignación aleatoria a recibir estimulación con control de corriente independiente vs. simulada, confirmó el beneficio clínico de la estimulación eléctrica a los 3 meses86 (NE-I).

En otros estudios a más largo plazo (5 y 10 años), los síntomas y signos con respuesta a LD mejoraron de forma significativa87,88 (NE-II). Se observó una mejoría media del 50% en la escala UPDRS-III comparando la situación off-medicación/on-estimulación posoperatoria con la off-medicación preoperatoria. Las discinesias se redujeron una media del 69%.

En el mencionado estudio a 5 años, sin grupo control, que comparó la escala UPDRS-III posoperatoria off-medicación/on-estimulación con la preoperatoria off-medicación, el beneficio motor obtenido al año se mantuvo al cabo de 5 años para el temblor y la rigidez. Sin embargo, la bradicinesia, aunque mejoró al año, no mantuvo el mismo grado de mejoría a los 5 años. La distonía en off desapareció en la mayoría de los pacientes. Las discinesias se redujeron un 71% en duración, y un 58% en discapacidad, al cabo de 1 año, y no variaron hasta los 5 años. La dosis equivalente de LD se redujo una media del 65% al cabo de 1 año y se mantuvo a los 5 años. Las valoraciones de la escala UPDRS-III en on-medicación demostraron un empeoramiento progresivo a lo largo de los 5 años, a expensas de los trastornos axiales, como el habla, la marcha y los reflejos posturales87 (NE-II).

En el otro estudio a 10 años, sin grupo control, pero con evaluaciones ciegas, el beneficio motor de la ECP-NST se mantuvo durante todo el seguimiento, incluyendo el temblor y la bradicinesia. También se mantuvo la mejoría sobre las fluctuaciones motoras, las discinesias, la capacidad funcional y la reducción en la dosis equivalente de LD. Sin embargo, el beneficio sobre los síntomas axiales se fue perdiendo a lo largo del tiempo88 (NE-II). Esta tendencia al empeoramiento de las manifestaciones axiales se suele atribuir a la propia evolución natural de la enfermedad, sin embargo, faltan estudios controlados para demostrarlo.

Earlystim, un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, a 2 años, comparó la eficacia de la ECP-NST frente a un grupo control con tratamiento médico optimizado. Las características de los pacientes fueron diferentes a las de los incluidos en otros estudios controlados: más jóvenes (52 vs. 59-62 años), con menor duración de la enfermedad (7,5 vs. 12 años) y con menor tiempo de evolución de las complicaciones motoras (1,7 años). Los pacientes intervenidos obtuvieron una mejoría del 26% en la calidad de vida (cuestionario PDQ-39), mientras que el grupo control empeoró un 1%. La escala UPDRS-III en off mejoró un 53% en el grupo intervenido vs. 4% en el grupo control. La escala UPDRS-IV (complicaciones motoras) mejoró un 61% en el grupo intervenido vs. empeoramiento del 13% en el grupo control. La dosis equivalente de LD se redujo un 39% en el grupo intervenido vs. incremento del 21% en el grupo control89 (NE-I).

Respecto a las formas monogénicas de EP, un metaanálisis de 17 estudios retrospectivos sobre pacientes con mutaciones en LRRK2, PRKN o GBA, reveló que la eficacia de la ECP-NST no difiere de la descrita en la EP idiopática. No obstante, los pacientes con mutaciones en GBA redujeron menos la dosis de medicación y tuvieron una peor evolución desde el punto de vista cognitivo 2-7 años después90 (NE-I).

En relación con las manifestaciones no motoras de la EP, un estudio controlado encontró una mejoría significativa en la escala para síntomas no motores a los 3 años de la ECP-NST, sobre todo en sueño, fatiga y síntomas urinarios, en comparación con el grupo control tratado con el mejor tratamiento médico91 (NE-II).

Los resultados sobre la calidad de vida se han analizado en un estudio a 5 años, que sugiere que la ECP-NST es altamente eficaz a corto plazo tras la cirugía (1 año), mientras que a largo plazo (5 años) se produce un empeoramiento hasta niveles prequirúrgicos, excepto en algunos dominios específicos, como estigma, bienestar emocional y malestar corporal, en los que se mantiene el beneficio92 (NE-III). En un metaanálisis, la calidad de vida se mantuvo por encima de sus niveles prequirúrgicos a los 5 años93 (NE-I). Un estudio retrospectivo con seguimiento prolongado confirmó que la mejoría motora y de la calidad de vida puede mantenerse incluso hasta 15 años después94 (NE-III). Una revisión sistemática destaca la dificultad para identificar predictores para la mejoría en la calidad de vida, que no siempre es paralela a la mejoría motora, especialmente a medio y largo plazo95 (NE-I). Esta divergencia radica en la heterogeneidad de los pacientes intervenidos y de las medidas de resultado utilizadas, que no siempre capturan todos los aspectos que más inciden en la evolución de la calidad de vida.

Las complicaciones más graves están relacionadas directamente con el procedimiento quirúrgico, en general poco frecuentes, como la hemorragia cerebral (1,3%; con mayor riesgo a mayor edad). A lo largo del seguimiento pueden aparecer complicaciones relacionadas con los dispositivos implantados, como infecciones, escaras cutáneas o rotura de los electrodos que, en ocasiones, requieren intervención quirúrgica. Como consecuencia de la terapia, pueden aparecer otras complicaciones como: apraxia de la apertura ocular (1,8-30%), disartria/hipofonía (4-17%), trastorno de la marcha (14%), inestabilidad postural (12,5%), aumento de peso (8,4%) o reducción de la fluidez verbal96 (NE-II).

En una publicación se describió un riesgo incrementado de suicidio tras la ECP-NST97 (NE-II); sin embargo, un estudio controlado con asignación aleatoria en 2 fases (ECP vs. el mejor tratamiento médico y, posteriormente, ECP-NST vs. ECP-Gpi) no encontró asociación directa entre la ECP y un mayor riesgo de ideación o conductas suicidas98 (NE-I).

En un estudio controlado con asignación aleatoria a ECP-NST vs. el mejor tratamiento farmacológico, el estado cognitivo global de los pacientes no empeoró significativamente tras la ECP en la mayoría de los casos, aunque se observaron algunas disfunciones cognitivas de tipo frontal. Además, comparado con el tratamiento farmacológico, los pacientes intervenidos no empeoraron respecto a la afectividad, y mejoraron en ansiedad y calidad de vida99 (NE-I).

En cuanto a efectos adversos neuropsiquiátricos, el delirio o confusión posoperatoria son frecuentes; también puede aparecer depresión, apatía o manía/hipomanía100 (NE-I). Hay resultados contradictorios sobre algunas de estas manifestaciones, debido en parte a la variabilidad metodológica entre distintos estudios. La ansiedad y la depresión tienden a mejorar, mientras que la apatía tiende a empeorar, posiblemente más por el descenso de los fármacos dopaminérgicos, aunque faltan estudios concluyentes al respecto101-103 (NE-II). En un estudio se ha descrito estado hipomaniaco en el 4% de los pacientes tras ECP-NST, en relación con una posición ventromedial de los electrodos104 (NE-IV).

Una revisión sistemática encontró que la mejoría motora tras ECP-NST no se ve influida por el estado cognitivo (ni previo a la cirugía, ni posteriormente en pacientes que desarrollaron deterioro cognitivo postquirúrgico); por otro lado, se trata de un procedimiento seguro desde el punto de vista cognitivo, excepto por una reducción moderada de la fluidez verbal105 (NE-I).

En España se estima que la ECP-NST implica un gasto adicional de 34.389 € por cada año de vida ajustado por calidad de vida (QALY) ganado, en comparación con el mejor tratamiento médico, lo que se considera coste-efectivo106 (NE-II). En Estados Unidos esta estimación ascendió a 49.194 $ por QALY107 (NE-II). Un análisis económico alemán concluyó que la ECP-NST resulta rentable a partir del segundo año tras la cirugía108 (NE-III). La ECP fue también considerada coste-efectiva en una revisión estructurada más reciente, siendo superior en este sentido a otras terapias basadas en dispositivos109 (NE-III).

La palidotomía fue revitalizada en la década de los años 90 tras los trabajos de Laitinen et al., y pronto la ECP del globo pálido interno (ECP-GPi) comenzó a extenderse como alternativa a la palidotomía, con las ventajas ya mencionadas de la ECP sobre la lesión. No obstante, en aquellos años, los estudios sobre la ECP-NST emergieron con fuerza hasta el punto de ser pronto el procedimiento de elección en la mayoría de los centros, si bien no se dispuso de estudios comparativos rigurosos hasta años después.

Uno de los estudios mencionados en el apartado anterior sobre ECP-NST, que comparó la ECP vs. el mejor tratamiento médico, incluyó tanto pacientes con ECP-NST (n = 60) como con ECP-Gpi (n = 61), demostrando globalmente la superioridad de la ECP sobre la función motora, fluctuaciones y calidad de vida a los 6 meses81 (NE-I).

Otros estudios han analizado los resultados de la ECP-NST vs. ECP-Gpi110-113 (NE-I). Un estudio multicéntrico aleatorizado, que incluyó 159 pacientes seguidos durante 3 años, no mostró diferencias significativas entre ambas dianas; si bien la escala de demencia de Mattis declinó más rápido en el grupo intervenido mediante ECP-NST111 (NE-I). Por otro lado, otro estudio que incluyó 128 pacientes, seguidos también durante 3 años, encontró un mayor beneficio motor en medidas secundarias tras la ECP-NST, además de una mayor reducción de la medicación112,113NE-I). Dos metaanálisis que incluyeron todos los estudios comparativos hasta 2014 concluyeron que ambos procedimientos pueden ser igualmente eficaces para mejorar las manifestaciones motoras. Aunque la ECP-NST utiliza un menor voltaje de estimulación y permite una mayor reducción de la medicación, también podría asociarse a una peor evolución en algunas medidas de ánimo y cognición114,115 (NE-I).

Queda por dilucidar que subgrupos de pacientes se beneficiarían más con uno u otro procedimiento. Se ha sugerido que la ECP-Gpi podría ser más apropiada para aquellos pacientes con bajo umbral para desarrollar discinesias, o con mayor riesgo de deterioro anímico o cognitivo tras la cirugía116 (NE-IV).

En las últimas décadas se ha desarrollado una tecnología que permite administrar ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU, del inglés high-intensity focused ultrasound) en estructuras cerebrales profundas, con guía mediante RM (también denominada MRgFUS, del inglés magnetic resonance-guided focused ultrasound), para realizar de esta forma lesiones térmicas controladas, sin necesidad de cirugía convencional mediante craneotomía. También pueden lesionarse estructuras profundas aplicando radiación con extraordinaria precisión: se trata del denominado Gamma knife® o bisturí gamma; si bien, a diferencia del HIFU, sus efectos clínicos ocurren de forma diferida. Estas técnicas, a pesar de que suponen un retorno a la cirugía ablativa (irreversible, no modulable, en un principio unilateral), tienen una creciente aceptación, pues evitan la cirugía convencional y la dependencia de dispositivos implantados. Además, pueden aplicarse a determinados pacientes con contraindicaciones para ECP.

En 2016, la FDA de Estados Unidos aprobó la aplicación de HIFU para realizar talamotomías unilaterales (núcleo ventral intermedio talámico) como tratamiento sintomático del temblor esencial refractario, incluyendo a partir de 2018 el temblor asociado a la EP. En 2021 se extendió la aprobación a pacientes con EPA. En 2022 se aprobó la talamotomía bilateral en dos tiempos, con un intervalo de al menos 9 meses. En Europa el HIFU tiene el marcado CE para el tratamiento del temblor esencial refractario a medicación (uni- o bilateral) y para el tratamiento unilateral de la EP tremórica.

Diversos estudios abiertos, así como algunos ensayos clínicos controlados, han evaluado los efectos de la talamotomía, subtalamotomía y palidotomía unilateral mediante HIFU en pacientes con EP117

Un ensayo clínico controlado con un procedimiento simulado evaluó la talamotomía unilateral por HIFU en pacientes con EP tremórica118 (NE-I). Se incluyeron 20 pacientes en el brazo tratado y 7 en el simulado, demostrando a los 3 meses una diferencia estadísticamente significativa a favor del HIFU en la escala del temblor para la mano tratada, si bien los autores señalan un destacable efecto placebo en el grupo control. En un análisis posterior se constató mejoría en la capacidad funcional y en la calidad de vida119 (NE-II).

Varios estudios habían evaluado en el pasado la subtalamotomía por radiofrecuencia, pero la disponibilidad del HIFU, y los avances en las técnicas de localización por imagen, han motivado un renovado interés por investigar esta diana120

Un ensayo clínico controlado en pacientes con EP marcadamente asimétrica (no eran candidatos a ECP o habían rechazado este tratamiento) comparó la subtalamotomía unilateral por HIFU (27 pacientes) vs. un procedimiento simulado (13 pacientes). En comparación con el grupo control, la subtalamotomía mejoró significativamente las manifestaciones motoras contralaterales a los 4 meses121 (NE-I). Doce de los 13 pacientes del grupo control fueron tratados posteriormente. El seguimiento abierto de 32 pacientes al cabo de 3 años mostró una mejoría media en la subescala motora de la MDS-UPDRS en off del 22,9%, pero sin acompañarse de cambio favorable en el resto de subescalas, en la calidad de vida (PDQ-39), ni en la dosis de LD122 (NE-IV). Otro estudio abierto ha evaluado la subtalamotomía por HIFU en pacientes con EP temprana (< 5 años desde el diagnóstico), observando una mejoría media en la subescala motora de la MDS-UPDRS en off del 49% al año del tratamiento123 (NE-IV).

Respecto a la subtalamotomía bilateral en 2 tiempos, un estudio evaluó a 6 pacientes a los 6 meses de un segundo procedimiento contralateral (mediana del intervalo: 3,2 años). La mejoría media en la subescala motora de la MDS-UPDRS en off respecto a la basal (antes del primer procedimiento) fue del 52,6%124 (NE-IV).

Un ensayo clínico controlado en pacientes con fluctuaciones motoras o discinesias comparó la palidotomía unilateral por HIFU (69 pacientes) vs. un procedimiento simulado (25 pacientes). A los 3 meses 65 y 22 pacientes, respectivamente, completaron las evaluaciones. La proporción de pacientes con mejoría predefinida (al menos 3 puntos en la subescala motora de la MDS-UPDRS en off para el lado tratado o bien en la UDysRS en on) fue significativamente mayor en el grupo tratado (69% vs. 32%)125 (NE-I). De los 39 pacientes que mejoraron y fueron evaluados al año, 30 (77%) mantenían el beneficio obtenido.

Históricamente, una de las principales consideraciones respecto a la cirugía ablativa era la posibilidad de dañar estructuras adyacentes a la diana, induciendo efectos adversos transitorios o permanentes. En este sentido, el carácter reversible y modulable de la ECP vino a aportar una mayor seguridad. Aunque los avances en la localización por imagen permiten en la actualidad una elevada precisión, en todos los estudios sobre HIFU se describe un porcentaje no desdeñable de efectos adversos relacionados con la lesión, si bien en su mayoría son de intensidad leve-moderada y con frecuencia reversibles a medio-largo plazo.

En el ensayo clínico controlado antes mencionado (n = 20) se recogieron como efectos adversos, en la evaluación a los 3 meses: hemiparesia (2 casos), parestesias (5 casos) y ataxia (1 caso)118 (NE-I). No se encontraron diferencias entre grupos en cuanto a cognición, ánimo o conducta119 (NE-II).

En el ensayo clínico controlado antes mencionado (n = 27) se recogieron, como efectos adversos en la evaluación a los 4 meses: trastorno del habla (15 casos, reversible en 12), trastorno de la marcha (13 casos, reversible en 11), discinesias (12 casos, 6 en off y 6 en on, reversible en 3 y 5 casos respectivamente), paresia de miembros (5 casos, reversible en 3) y paresia facial (3 casos, reversible en 2)121 (NE-I). En el seguimiento abierto posterior, 6 pacientes (22%) seguían presentando déficits al año del tratamiento121. A los 3 años (n = 30), 8 pacientes (27%) presentaban discinesias “pico de dosis” en el hemicuerpo tratado; otros efectos adversos fueron: torpeza de una mano (1 caso), trastorno del habla (2 casos) y aumento de peso (2 casos). No hubo cambios significativos en cognición y conducta122 (NE-IV).

Tras una segunda subtalamotomía bilateral (mediana del intervalo: 3,2 años) 4 de 6 pacientes presentaron discinesias contralaterales (resultas en 3 meses). Otros efectos adversos fueron: trastorno del habla (4 casos, resuelto antes de los 6 meses en 2) y desequilibrio/disfagia en 1 caso (resuelto en 1 semana). No hubo cambios significativos en cognición y conducta a los 6 meses124 (NE-IV).

En el ensayo clínico controlado antes mencionado (n= 69) se recogieron en las primeras semanas: disartria (2 casos), trastorno de la marcha (2 casos), pérdida del gusto (2 casos), trastorno visual (1 caso) y debilidad facial (1 caso)125 (NE-I). Al año persistía únicamente disartria moderada en 1 paciente.

69. The National Collaborating Centre for Chronic Conditions: Parkinson’s disease: National clinical guideline for diagnosis and management in primary and secondary care. Londres: Royal College of Physicians; 2006.

70. Pahwa R, Factor SA, Lyons KE, et al. Practice Parameter: Treatment of Parkinson disease with motor fluctuations and dyskinesia (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2006;66(7):983-95.

71. Ferreira JJ, Katzenschlager R, Bloem BR, et al. Summary of the recommendations of the EFNS/MDS-ES review on therapeutic management of Parkinson’s disease. Eur J Neurol. 2013;20(1):5-15.

72. Deuschl G, Antonini A, Costa J, et al. European Academy of Neurology/Movement Disorder Society - European Section guideline on the treatment of Parkinson’s disease: I. Invasive therapies. Eur J Neurol. 2022 Sep;29(9):2580-2595.

73. Hartmann CJ, Fliegen S, Groiss SJ, et al. An update on best practice of deep brain stimulation in Parkinson’s disease. Ther Adv Neurol Disord. 2019 Mar 28;12.

74. Mínguez Castellanos A, Muñoz Ruiz T. Terapias de segunda línea (III): tratamiento quirúrgico. En: Escamilla Sevilla F, González Torres V, Moya Molina MA (eds.). Recomendaciones de Práctica Clínica en la Enfermedad de Parkinson 2022. Grupo Andaluz de Trastornos del Movimiento. Sociedad Andaluza de Neurología. Barcelona: Glosa; 2022. pp. 213-222.

75. Welter ML, Houeto JL, Tezenas du Montcel S, et al. Clinical predictive factors of subthalamic stimulation in Parkinson’s disease. Brain. 2002;125:575-83.

76. Kleiner-Fisman G, Fisman DN, Sime E, et al. Long-term follow up of bilateral deep brain stimulation of the subthalamic nucleus in patients with advanced Parkinson disease. J Neurosurg. 2003;99:489-95.

77. Limousin P, Foltynie T. Long-term outcomes of deep brain stimulation in Parkinson disease. Nat Rev Neurol 2019;15(4):234-242.

78. Dafsari HS, Reker P, Stalinski L, et al. Quality of life outcome after subthalamic stimulation in Parkinson’s disease depends on age. Mov Disord. 2018;33:99-107.

79. Geraedts VJ, Kuijf ML, van Hilten JJ, et al. Selecting candidates for deep brain stimulation in Parkinson’s disease: the role of patients’ expectations. Parkinsonism Relat Disord. 2019;66:207-211.

80. Deuschl G, Schade-Brittinger C, Krack P, et al. A randomized trial of deep-brain stimulation for Parkinson’s disease. The German Parkinson Study Group, Neurostimulation Section. N Engl J Med. 2006;355:896-908.

81. Weaver FM, Follett K, Stern M, et al. Bilateral deep brain stimulation vs best medical therapy for patients with advanced Parkinson disease: a randomized controlled trial. JAMA. 2009;301:63-73.

82. Williams A, Gill S, Varma T, et al. Deep brain stimulation plus best medical therapy versus best medical therapy alone for advanced Parkinson’s disease (PD SURG trial): a randomised...

83. Okun MS, Gallo BV, Mandybur G, et al. Subthalamic deep brain stimulation with a constant-current device in Parkinson’s disease: an open-label randomised controlled trial. Lancet Neurol 2012; 11(2):140–149.

84. Rodríguez-Oroz MC, Obeso JA, Lang AE, et al. Bilateral deep brain stimulation in Parkinson’s disease: a multicentre study with 4 years follow-up. Brain. 2005;128(Pt 10):2240-9.

85. Mínguez-Castellanos A, Escamilla-Sevilla F, Katati MJ, et al. Different patterns of medication change after subthalamic or pallidal stimulation for Parkinson’s disease: target related effect or selection bias? J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005;76:34-9.

86. Vitek J, Jain R, Chen L, et al. Subthalamic nucleus deep brain stimulation with a multiple independent constant current- controlled device in Parkinson’s disease (INTREPID): a multicentre, double-blind, randomised, sham-controlled study. Lancet Neurol 2020;19(6):491–501.

87. Krack P, Batir A, Van Blercom N, et al. Five-year follow-up of bilateral stimulation of the subthalamic nucleus in advanced Parkinson’s disease. N Engl J Med. 2003;349:1925-34.

88. Castrioto A, Lozano AM, Poon YY, et al. Ten-year outcome of subthalamic stimulation in Parkinson disease: a blinded evaluation. Arch Neurol. 2011;68(12):1550-6.

89. Schuepbach WMM, Rau J, Knudsen K, et al. Neurostimulation for Parkinson’s disease with early motor complications. N Engl J Med. 2013;368(7):610-22.

90. Artusi CA, Dwivedi AK, Romagnolo A, et al. Association of subthalamic deep brain stimulation with motor, functional, and pharmacologic outcomes in patients with monogenic Parkinson disease: A systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open. 2019;2(2):e187800.

91. Jost ST, Sauerbier A, Visser-Vandewalle V, et al. A prospective, controlled study of non-motor effects of subthalamic stimulation in Parkinson’s disease: results at the 36-month follow-up. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2020;91(7):687–694.

92. Lezcano E, Gómez-Esteban JC, Tijero B, et al. Long-term impact on quality of life of subthalamic nucleus stimulation in Parkinson’s disease. J Neurol. 2016;263:895-905.

93. Lachenmayer ML, Murset M, Antih N, et al. Subthalamic and pallidal deep brain stimulation for Parkinson’s disease-meta-analysis of outcomes. NPJ Parkinson’s Dis 2021;7(1):77.

94. Bove F, Mulas D, Cavallieri F, Castrioto A, Chabardès S, Meoni S, et al. Long-term outcomes (15 years) after subthalamic nucleus deep brain stimulation in patients with Parkinson disease. Neurology. 2021;97(3):E254-E262.

95. Geraedts VJ, Feleus S, Marinus J, van Hilten JJ, Contarino MF. What predicts quality of life after subthalamic deep brain stimulation in Parkinson’s disease? A systematic review. Eur J Neurol. 2020 Mar;27(3):419-428.

96. Hariz MI, Rehncrona S, Quinn NP, Speelman JD, Wensing C. Multicenter study on deep brain stimulation in Parkinson’s disease: an independent assessment of reported adverse events at 4 years. Mov Disord. 2008;23(3):416-21.

97. Voon V, Krack P, Lang AE, et al. A multicentre study on suicide outcomes following subthalamic stimulation for Parkinson’s disease. Brain 2008;131:2720-28.

98. Weintraub D, Duda JE, Carlson K, et al. Suicide ideation and behaviours after STN and GPi DBS surgery for Parkinson’s disease: results from a randomised, controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013;84:1113-8.

99. Witt K, Daniels C, Reiff J, et al. Neuropsychological and psychiatric changes after deep brain stimulation for Parkinson’s disease: a randomised, multicentre study. Lancet Neurol. 2008;7:605-14.

100. Appleby BS, Duggan PS, Regenberg A, et al. Psychiatric and neuropsychiatric adverse events associated with deep brain stimulation: a metaanalysis of ten years’ experience. Mov Disord. 2007;22:1722-8.

101. Czernecki V, Pillon B, Houeto JL, et al. Does bilateral stimulation of the subthalamic nucleus aggravate apathy in Parkinson’s disease? J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005; 76:775-9.

102. Drapier D, Drapier S, Sauleau P, et al. Does subthalamic nucleus stimulation induce apathy in Parkinson’s disease? J Neurol. 2006;253:1083-91.

103. Castrioto A, Lhommée E, Moro E, Krack P. Mood and behavioural effects of subthalamic stimulation in Parkinson’s disease. Lancet Neurol. 2014;13:287-305.

104. Chopra A, Tye SJ, Lee KH, et al. Underlying neurobiology and clinical correlates of mania status after subthalamic nucleus deep brain stimulation in Parkinson’s disease: a review of the literature. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2012; 24: 102–110.

105. Sisodia V, Malekzadeh A, Verwijk E, et al. Bidirectional interplay between Deep Brain Stimulation and cognition in Parkinson’s disease: A systematic review. Mov Disord. 2024 May;39(5):910-915.

106. Valldeoriola F, Morsi O, Tolosa E, et al. Prospective comparative study on cost-effectiveness of subthalamic stimulation and best medical treatment in advanced Parkinson’s disease. Mov Disord. 2007;22:2183-91.

107. Tomaszewski KJ, Holloway RG. Deep brain stimulation in the treatment of Parkinson’s disease: a cost-effectiveness analysis. Neurology. 2001;57:663-71.

108. Meissner W, Schreiter D, Volkmann J, et al. Deep brain stimulation in late stage Parkinson’s disease: a retrospective cost analysis in Germany. J Neurol. 2005;252:218-23.

109. Smilowska K, VanWamelen DJ, Pietrzykowski T, et al. Cost-effectiveness of device-aided therapies in Parkinson’s disease: a structured review. J Parkinsons Dis. 2021;11(2):475-89.

110. Follett KA, Weaver FM, Stern M, et al. Pallidal versus subthalamic deep-brain stimulation for Parkinson’s disease. N Engl J Med 2010;362(22):2077–2091.

111. Weaver FM, Follett KA, Stern M, et al. Randomized trial of deep brain stimulation for Parkinson disease: thirty-six-month outcomes. Neurology. 2012;79(1):55-65.

112. Odekerken VJ, van Laar T, Staal MJ, et al. Subthalamic nucleus versus globus pallidus bilateral deep brain stimulation for advanced Parkinson’s disease (NSTAPS study): a randomised controlled trial. Lancet Neurol 2013;12(1):37–44.

113. Odekerken VJ, Boel JA, Schmand BA; NSTAPS study group. GPi vs STN deep brain stimulation for Parkinson disease: Three-year follow-up. Neurology. 2016;86(8):755-61.

114. Liu Y, Li W, Tan C, et al. Meta-analysis comparing deep brain stimulation of the globus pallidus and subthalamic nucleus to treat advanced Parkinson disease. J Neurosurg. 2014;121(3):709-18.

115. Sako W, Miyazaki Y, Izumi Y, Kaji R. Which target is best for patients with Parkinson’s disease? A meta-analysis of pallidal and subthalamic stimulation. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014;85(9):982-6.

116. Escamilla-Sevilla F, Mínguez-Castellanos A. Deep-brain stimulation for Parkinson’s disease. N Eng J Med 2010;363(10):987; author reply 988.

117. Moosa S, Martínez-Fernández R, Elias WJ, et al. The role of high-intensity focused ultrasound as a symptomatic treatment for Parkinson’s disease. Mov Disord. 2019;34(9):1243-1251.

118. Bond AE, Shah BB, Huss DS, et al. Safety and efficacy of focused ultrasound thalamotomy for patients with medication-refractory, tremor-dominant Parkinson disease: a randomized clinical trial. JAMA Neurol. 2017;74:1412–1418.

119. Sperling SA, Shah BB, Barrett MJ, et al. Focused ultrasound thalamotomy in Parkinson disease: Nonmotor outcomes and quality of life. Neurology. 2018 Oct 2;91(14):e1275-e1284.

120. Máñez-Miró JU, Rodríguez-Rojas R, Del Álamo M, et al. Present and future of subthalamotomy in the management of Parkinson’s disease: a systematic review. Expert Rev Neurother. 2021;21(5):533-545.

121. Martínez-Fernández R, Máñez-Miró JU, Rodríguez-Rojas R et al. Randomized trial of focused ultrasound subthalamotomy for Parkinson’s disease. N Engl J Med. 2020;383(26):2501-2513.

122. Martínez-Fernández R, Natera-Villalba E, Máñez Miró JU et al. Prospective long-term follow-up of focused ultrasound unilateral subthalamotomy for Parkinson disease. Neurology. 2023;100(13):e1395-e1405.

123. Martínez Fernández R, Natera Villalba E, Rodríguez-Rojas R, et al. Unilateral focused ultrasound subthalamotomy in early Parkinson’s disease: a pilot study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2024 Feb 14;95(3):206-213.

124. Martínez-Fernández R, Natera-Villalba E, Rodríguez-Rojas R, et al. Staged bilateral MRI-guided focused ultrasound subthalamotomy for Parkinson disease. JAMA Neurol. 2024;81(6):638-644.

125. Krishna V, Fishman PS, Eisenberg HM, et al. Trial of globus pallidus focused ultrasound ablation in Parkinson’s disease. N Engl J Med. 2023;388(8):683-693.