Se denomina fase terminal a la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado. En esta situación terminal concurren síntomas multifactoriales, cambiantes y de intensidad variable, que causan gran impacto emocional en pacientes y familiares, con demanda de atención. En el caso de una enfermedad no oncológica como la EP, vendrá definida también por la presencia de fracaso orgánico y deterioro progresivo irreversible1. En este sentido, el pronóstico vital y la definición de situación terminal en la EP es muy difícil de establecer, y se puede acompañar de gran incertidumbre. Ello es debido a diversos factores, entre los que se encuentran1,19:

-

Ausencia de modelos predictivos para el pronóstico vital de enfermedades crónicas no oncológicas.

-

Oscilaciones en la gravedad clínica, que dificultan establecer el inicio de la fase eminentemente paliativa y la información sobre el final de la vida.

-

Que la atención corre a cargo de múltiples profesionales, con poca formación en el abordaje de la atención paliativa o de la propia EP.

-

Carencia de recursos y circuitos adecuados para los CP en esta enfermedad, a diferencia de lo que ocurre en los pacientes oncológicos.

-

Ubicación variada de los pacientes susceptibles: domicilios, residencias, hospitales, centros de larga estancia o sociosanitarios, etc.

Existe un proyecto multicéntrico europeo PD-Pal para profesionales, pacientes y cuidadores para poder ofrecer CP domiciliarios centrados en el paciente basados en el PAC20.

¿Cómo se deben tratar los principales síntomas de la enfermedad de Parkinson en fase terminal? 6,21

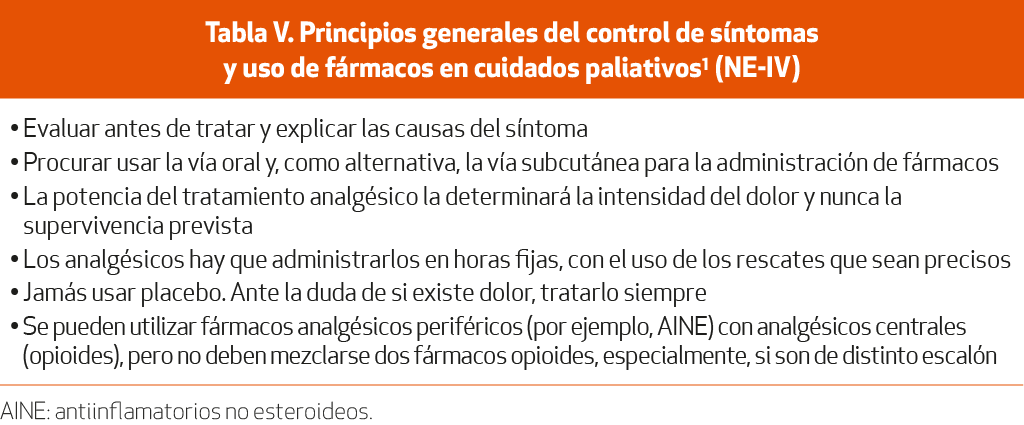

Se recomienda simplificar y optimizar el tratamiento dopaminérgico, reduciendo o suprimiendo los fármacos antiparkinsonianos adyuvantes a la LD, buscando idealmente el uso de LD en monoterapia, ya que es el medicamento con menor riesgo de inducir efectos adversos en relación con su eficacia sobre el control motor. Se recomienda comenzar por la retirada de fármacos anticolinérgicos, para seguir con la amantadina, los IMAO y, posteriormente, se retirarían los agonistas dopaminérgicos (AD) y los ICOMT. Si, pese a ello, persisten las complicaciones con influencia medicamentosa o yatrogénicas (alucinaciones, delirios, disautonomía o hipersomnia), se intentará reducir la dosis de LD en la medida de lo posible14,19 (NE-IV).

Por otro lado, es imprescindible un correcto manejo de la demencia, de otros síntomas refractarios (por ejemplo, disfagia) y de trastornos intercurrentes (Tabla IV). La atención en unidades de CP multidisciplinarias mejora la sobrecarga del cuidador y la calidad de vida de pacientes con síntomas refractarios: deterioro cognitivo, manifestaciones neuropsiquiátricas incluidos la ansiedad, el dolor, la somnolencia, la disautonomía, el estreñimiento e, incluso, los bloqueos de la marcha4,18 (NE-II).

Tratamiento del dolor

Es el síntoma principal en CP y también uno de los problemas más relevantes en la EP6. Sus causas son diversas, incluidas aquellas no relacionadas con la enfermedad, aunque la más común es la musculoesquelética, de los miembros superiores, por rigidez, inmovilización o posturas anómalas22. Su evaluación es compleja en pacientes con problemas para comunicarse y, a veces, las causas pueden pasar inadvertidas (por ejemplo, el dolor abdominal por estreñimiento o retención urinaria en situaciones de inmovilización). La figura del cuidador principal es crucial para saber interpretar las muestras de dolor del paciente.

Se deberá tratar el dolor independientemente de la causa, y es necesario identificar el tipo (agudo o crónico, nociceptivo o neuropático) y evaluar su intensidad mediante escalas sencillas como la escala visual analógica (EVA). Además de considerar medidas físicas, hay que elegir el tratamiento farmacológico más idóneo siguiendo la escalera analgésica de la OMS23 (NE-IV) según su intensidad:

-

Primer escalón (EVA: 1-4). Analgésicos no opioides: paracetamol, metamizol o anti-inflamatorios no esteroideos (AINE).

-

Segundo escalón (EVA: 4-6). Opioides débiles: tramadol o codeína.

-

Tercer escalón (EVA: 7-10). Opioides potentes: morfina, fentanilo o La dosificación se realiza según el efecto y la tolerancia. El uso de morfina (por vía oral o por vía subcutánea) es de elección en el dolor grave o la disnea. En general, son fármacos bien tolerados y muy eficaces si se utilizan adecuadamente.

Para el dolor neuropático, pueden considerarse la gabapentina, la pregabalina, benzodiacepinas, antidepresivos, etc. El tratamiento deberá reevaluarse periódicamente en función de la respuesta y la tolerancia.

Además del tratamiento farmacológico, la fisioterapia puede mejorar el dolor, al modular sus vías inhibidoras24 (NE-IV).

Manejo de la disfagia

La disfagia requiere un abordaje interdisciplinar que incluye a familiares y cuidadores e idealmente valoración por foniatría y logopedia, así como de nutricionistas. A medida que progresa, el equipo asistencial abordará las modificaciones de la dieta y la vía de alimentación, pudiendo considerarse la indicación de alimentación y nutrición artificial. No existen recomendaciones específicas sobre la colocación de sonda nasogástrica o realización de gastrostomía endoscópica percutánea (percutaneous endoscopic gastrostomy [PEG]) en la fase terminal de la EP. En general, se recomienda no mantener una sonda nasogástrica enteral más de tres o cuatro semanas; si la necesidad excede ese tiempo, en casos seleccionados, se puede plantear la realización de una PEG. Previamente es necesario establecer con el paciente y su familia unos objetivos coherentes (hidratación, administración de medicación para el confort, etc.), teniendo en cuenta que, en determinados contextos (demencia y edad avanzada), la implantación de una sonda nasogástrica o la PEG no aumentan la supervivencia, pues no evitan las broncoaspiraciones ni mejoran los parámetros nutricionales1,6 (NE-IV).

Los pacientes con la capacidad de toma de decisiones preservada, que hayan dejado constancia en registros (PAC o DVVA), o por medio de decisiones subrogadas (a través de familiares cercanos), pueden rechazar o interrumpir las intervenciones de soporte vital (como la nutrición e hidratación artificiales, la ventilación mecánica, o cualquier tratamiento no paliativo) bajo el principio ético de respeto a la autonomía, permitiendo una muerte natural. En todo caso, debe asegurarse que dicha decisión se toma con pleno conocimiento de sus consecuencias1,9 (NE-IV).

Manejo del deterioro cognitivo / demencia

Es frecuente que muchos pacientes en esta fase tengan pautados tratamientos anticolinesterásicos como la rivastigmina14, en ocasiones con intención de control de la sintomatología psicótica, por lo que se recomienda no retirarlos, excepto en situación de fallecimiento inminente14 (NE-IV).

Manejo de síntomas psicóticos

En primer lugar, se recomienda descartar factores precipitantes como procesos infecciosos (habitualmente, infección del tracto urinario o de las vías respiratorias) o causas metabólicas (típicamente, alteraciones electrolíticas, aunque también déficit de vitamina B12 o hipotiroidismo). Posteriormente se debe revisar la pauta de medicación en busca de fármacos que puedan agravar estos síntomas, así como comprobar la adherencia y cumplimiento del tratamiento. Si es preciso iniciar tratamiento con fármacos neurolépticos, se recomiendan aquellos fármacos con menor efecto parkinsonizante, como son la quetiapina, la clozapina (no es recomendable utilizar inicialmente otros neurolépticos en la EP) e, incluso, la pimavanserina, agonista inverso de los receptores 5-HT2A, que aún no está aprobado en España14. No existen neurolépticos parenterales óptimos para los enfermos de Parkinson. En casos excepcionales y ante síntomas incontrolables se puede utilizar la ziprasidona IM25 (NE-IV).

Tratamiento de la inmovilidad

La inmovilidad mantenida puede provocar dolor, favorecer la rigidez y las úlceras por presión. Si el paciente no deambula y está confinado en una cama o sillón, es necesario buscar posiciones adecuadas, se recomienda realizar cambios posturales frecuentes y seguir un programa de fisioterapia adecuado. En pacientes encamados y muy rígidos, son útiles los colchones antiescaras. En contracturas extremas, puede plantearse el tratamiento con toxina botulínica o, incluso, las tenotomías para permitir la higiene6 (NE-IV).

Bibliografía

1. Ruiz Fernández E, Aguirre Clavero E, Escamilla Sevilla F. Cuidados paliativos en la enfermedad de Parkinson. En: Escamilla Sevilla F, González Torres V, Moya Molina MÁ (eds.). Recomendaciones de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson 2022. Grupo Andaluz de Trastornos del Movimiento (GATM), Sociedad Andaluza de Neurología (SAN). Barcelona: Editorial Glosa; 2022. p. 269-86. Disponible en: https://portal.guiasalud.es/wp-content/ uploads/2022/11/gpc_619_recomendaciones_practica_clinica_parkinson_compl.pdf

4. Kluger BM, Miyasaki J, Katz M, et al. Comparison of Integrated Outpatient Palliative Care With Standard Care in Patients With Parkinson Disease and Related Disorders. JAMA Neurol. 2020 May 1;77(5):551.

6. Gutiérrez Zúñiga R, Ródenas Iruela R, Escamilla Sevilla F. Cuidados paliativos en la enfermedad de Parkinson. En: Escamilla Sevilla F, Olivares Romero J (eds.). Recomendaciones de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson. Grupo Andaluz de Trastornos del Movimiento (GATM). Sociedad Andaluza de Neurología. Barcelona: Editorial Glosa; 2017. p. 205-216. Disponible en: https://portal.guiasalud.es/wp-content/ uploads/2018/12/GPC_561_Enfermedad_Parkinson.pdf

9. Taylor LP, Besbris JM, Graf WD, et al. Clinical Guidance in Neuropalliative Care. Neurology. 2022 Mar 8;98(10):409-16.

14. Miyasaki JM. Parkinson’s Disease and Related Disorders. En: Neuropalliative Care. Cham: Springer International Publishing; 2019. p. 59-72.

18. Miyasaki JM, Long J, Mancini D, et al. Palliative care for advanced Parkinson disease: An interdisciplinary clinic and new scale, the ESAS-PD. Parkinsonism Relat Disord. 2012 Dec;18:S6-9.

19. Fernández Rodríguez R, Giménez Muñoz A, Más Sesé G, et al. La identificación del paciente en fase paliativa en distintos procesos neurológicos. En: Guijarro Castro C, García-Ramos García R, Escamilla Sevilla F (eds.). Manual básico de la SEN sobre el final de la vida y la ley de la eutanasia. San Sebastián de los Reyes (Madrid): Ediciones SEN; 2021. p. 7190.

20. Lennaerts-Kats H, Ebenau A, Kanters S, et al. The Effect of a Multidisciplinary Blended Learning Program on Palliative Care Knowledge for Health Care Professionals Involved in the Care for People with Parkinson’s Disease. J Parkinsons Dis. 2022;12(8):2575-84.

21. Alegre Herrera J. Cuidados paliativos en la enfermedad de Parkinson. En: Escamilla Sevilla F, Mínguez Castellanos A (eds.). Recomendaciones de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson Grupo Andaluz de Trastornos del Movimiento (GATM) Sociedad Andaluza de Neurología (SAN). Barcelona: Editorial Glosa; 2012. p. 145-52.

22. Wolff M, Fuentes dos Santos A, Amaral EC, et al. Characterization of pain in patients with Parkinson’s disease: a descriptive cross-sectional study. Research, Society and Development. 2020 Oct 10;9(10):e6069109057.

23. Cancer pain relief. En: Organización Mundial de la Salud [Internet]. Disponible en: https:// iris.who.int/handle/10665/43944

24. Qureshi AR, Jamal MK, Rahman E, et al. Non‐pharmacological therapies for pain management in Parkinson’s disease: A systematic review. Acta Neurol Scand. 2021 Aug 13;144(2):115-31.

25. Oechsner M, Korchhounov A. Parenteral ziprasidone: a new atypical neuroleptic for emergency treatment of psychosis in Parkinson’s disease? Hum Psychopharmacol. 2005 Apr;20(3):203-5.