Las recomendaciones del grupo de trabajo son las siguientes:

-

Incluir solo aquellos genes donde es posible realizar una prueba genética diagnóstica.

-

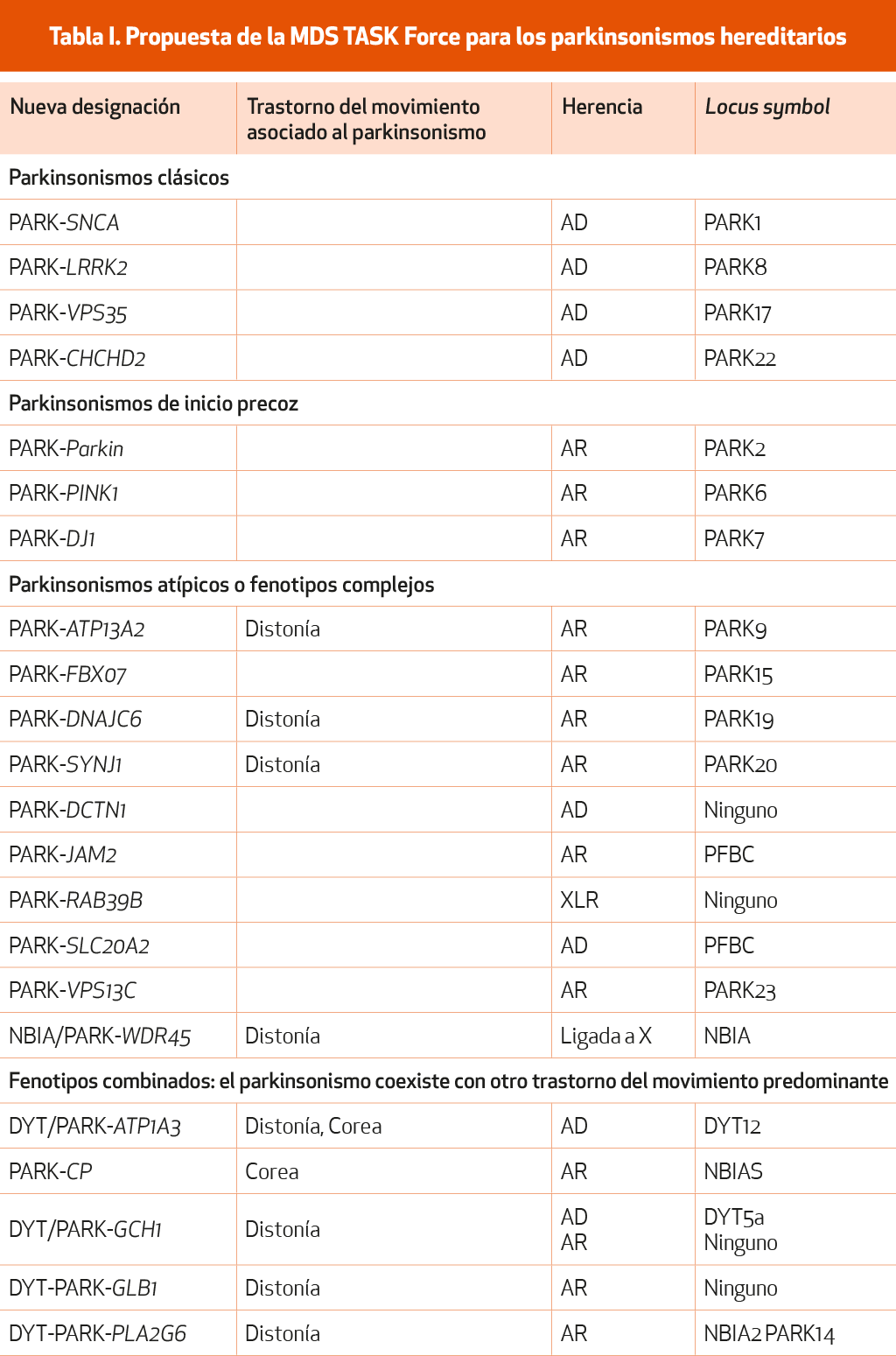

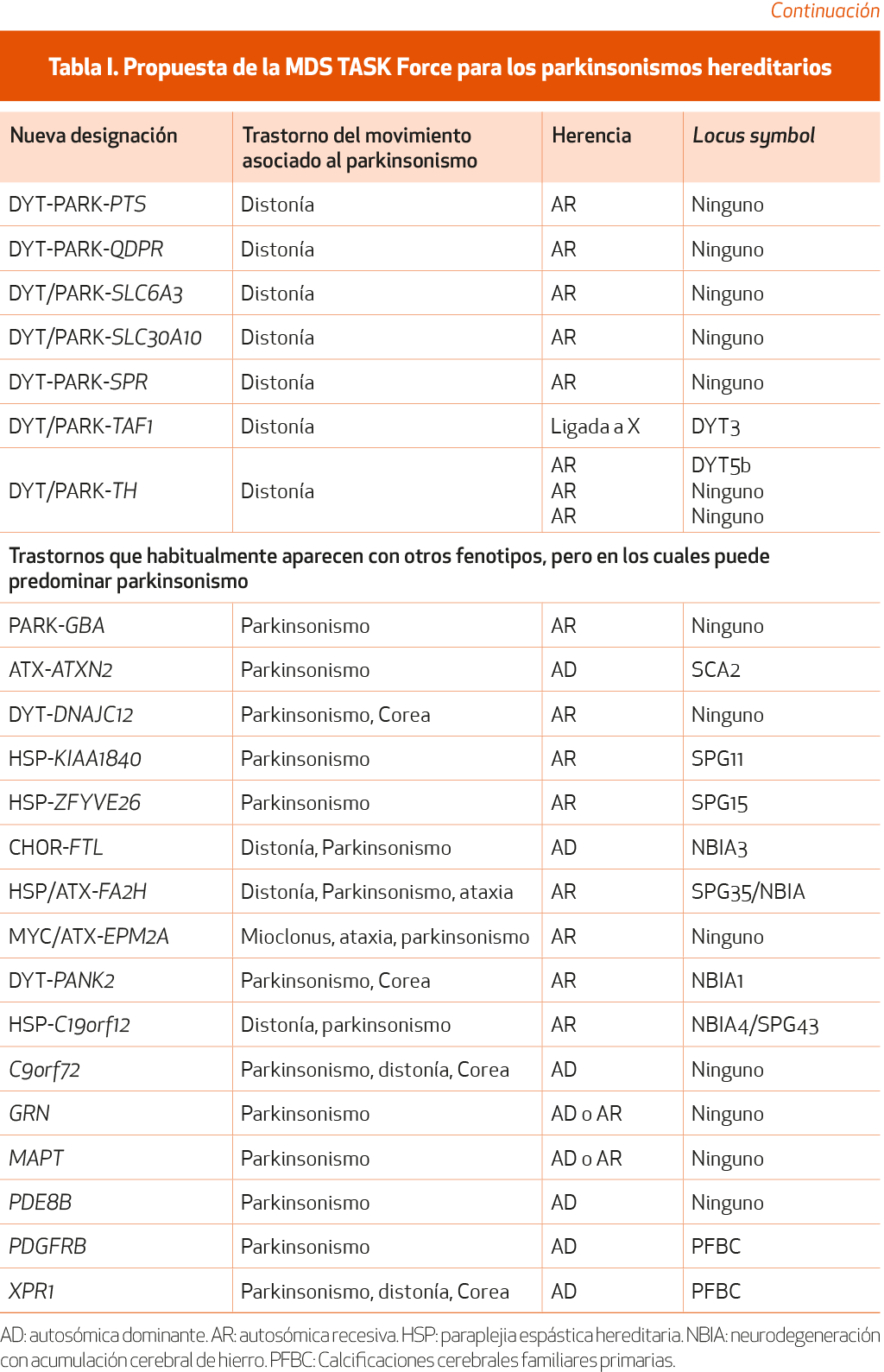

Asignar un prefijo al fenotipo que lo relacione con el mismo. Por ejemplo, cuando el parkinsonismo es lo más llamativo de la clínica, se le asignaría el prefijo PARK, pero si es la distonía el síntoma predominante, se asignaría el prefijo DYT/PARK, como por ejemplo en el caso de DYT/PARK-ATP1A3.

-

Reemplazar el número del sufijo por el nombre del Por ejemplo, no se empleará en lo sucesivo PARK8, sino PARK-LRRK2 (Tabla I).

-

Separar las listas de los genes causantes de enfermedad de aquellos genes que constituyen un factor de riesgo. Sería el caso de las mutaciones en heterocigosis en el gen de la glucocerebrosidasa (GBA), que no se consideran una causa monogénica de parkinsonismo porque en sí mismas solo suponen un factor de riesgo para padecer EP, especialmente entre los judíos askenazíes, y que aparece en algunos casos con baja penetrancia.

-

Elegir el umbral de evidencia antes de asignar un locus symbol. El cumplimiento de este punto conlleva el nivel de evidencia de la causalidad en una EP de origen hereditario, y exige:

-

Presencia de las variantes patogénicas en múltiples individuos afectados no relacionados.

-

Evidencia para la segregación o asociación estadística de una variante con la enfermedad.

-

La variante debe conservarse a través de diferentes especies.

-

La variante debería alterar el efecto bioquímico normal de un producto génico y demostrarlo en pruebas funcionales en el tejido humano ya sea celular, en modelos animales, anomalías bioquímicas o histológicas.

-

Por tanto, la irrupción de la genética nos ha permitido tener una visión distinta de la enfermedad y aproximarnos a nuevos mecanismos patogénicos. Se ha demostrado que numerosos genes causantes de las formas mendelianas de EP, además de justificar el componente familiar de un número importante de casos, podrían tener un rol principal también en la EP esporádica. Este es el caso de algunas mutaciones de las formas monogénicas (por ejemplo, mutaciones en LRRK2) o de los alelos de susceptibilidad (por ejemplo, mutaciones en el gen GBA). Los resultados del último metaanálisis de estudios de asociación genómica han identificado más de 90 loci asociados a un mayor riesgo de desarrollar EP3 (NE-III). Se podría hablar, por tanto, de un espectro de la enfermedad que va desde mutaciones altamente patógenas, pasando por variantes de riesgo moderado, hasta múltiples loci que confieren pequeños incrementos del riesgo de sufrir la enfermedad.

A pesar de que la contribución de la genética a la EP podría ser mayor de lo pensado, seguimos sin conocer la etiopatogenia última de la EP, una enfermedad con un origen probablemente multifactorial y una compleja interrelación de factores genéticos y ambientales, interacciones gen-ambiente (influencia de agentes ambientales en la expresión génica) y su impacto directo en el desarrollo y envejecimiento del cerebro.

Hasta la fecha no existen directrices formalmente aceptadas por las principales sociedades científicas acerca del uso de los test genéticos en el diagnóstico de la EP, aunque, no obstante, se va perfilando una forma habitual de actuación, basada principalmente en las recomendaciones de los grupos de expertos4,5 (NE-IV). La tendencia general es hacia un uso creciente de dichos test genéticos, fruto por un lado de un mejor acceso a los mismos y por otro de la llegada de los primeros ensayos clínicos con terapias dirigidas a subtipos genéticos específicos (como LRRK2 o GBA).

Bibliografía

3. Nalls MA, Blauwendraat C, Vallerga CL, et al. Identification of novel risk loci, causal insights, and heritable risk for Parkinson’s disease: a meta-analysis of genome-wide association studies. Lancet Neurol. 2019;18:1091-1102.

4. Pal G, Cook L, Schulze J, et al. Genetic Testing in Parkinson’s Disease. Mov Disord. 2023 Aug;38(8):1384-1396.

5. Jesús Mastre S, Santos García D. Recomendaciones para el abordaje de estudios genéticos en trastornos del movimiento, ataxias y paraparesias. Madrid: SEN; 2023.