Metodología

La elaboración de esta edición del manual de manejo de la enfermedad de Parkinson ha contado con la participación de expertos en trastornos del movimiento, miembros del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento (GETM) de la Sociedad Española de Neurología (SEN). El grupo de trabajo encargado de la realización de este manual se ha organizado en tres grupos: coordinadores generales del manual, coordinadores de capítulos y autores de capítulos o de diferentes apartados de capítulos. De esta forma, la revisión y supervisión del contenido se ha estructurado en tres niveles, con objeto de garantizar su unidad, continuidad y rigor científico.

La elaboración del manual ha seguido las etapas establecidas en el proceso de la medicina basada en la evidencia (MBE), que establece cuatro pasos para la generación de los contenidos en una guía de práctica clínica1:

-

Los autores plantean una o más preguntas clínicas que deben responderse para desarrollar el tema que están abordando.

-

Los autores identifican y evalúan toda la evidencia pertinente correspondiente al tema, realizando una búsqueda bibliográfica exhaustiva. La evidencia encontrada se evalúa en función del contenido y la calidad de los estudios.

-

Los autores sacan conclusiones a partir de la evidencia seleccionada para responder a las preguntas planteadas.

-

Los autores transforman las conclusiones extraídas de la evidencia en recomendaciones de práctica clínica. Las recomendaciones están redactadas y graduadas en función de la calidad de los datos que las respaldan y en otros factores adicionales, como la evaluación de los riesgos y beneficios esperados.

El texto del manual recoge la evidencia seleccionada, con mención expresa de su nivel de evidencia, las conclusiones de los autores y coordinadores y las recomendaciones propuestas haciendo constar su grado de recomendación.

Revisión bibliográfica

Partiendo de la edición previa de la Guía oficial de práctica clínica en la enfermedad de Parkinson, editada en 20162 y actualizada en 2019, y teniendo en cuenta las recomendaciones para la Actualización de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud3, el grupo de autores encargado de la redacción de contenidos realizó una búsqueda sistemática, con evaluación y selección de las publicaciones aparecidas desde entonces, así como de aquellas que, sin restricción de fecha, dan soporte a los nuevos capítulos que no figuraban en la edición anterior. Para la búsqueda bibliográfica se han utilizado las principales bases de datos electrónicas de estudios originales (MEDLINE, CENTRAL y EMBASE). Asimismo, se han revisado las referencias de las principales guías de práctica clínica internacionales sobre enfermedad de Parkinson, identificando las principales revisiones sistemáticas y ensayos clínicos incluidos en ellas. Esta literatura científica seleccionada ha complementado o sustituido a la que figuraba en la bibliografía de la guía de 2016.

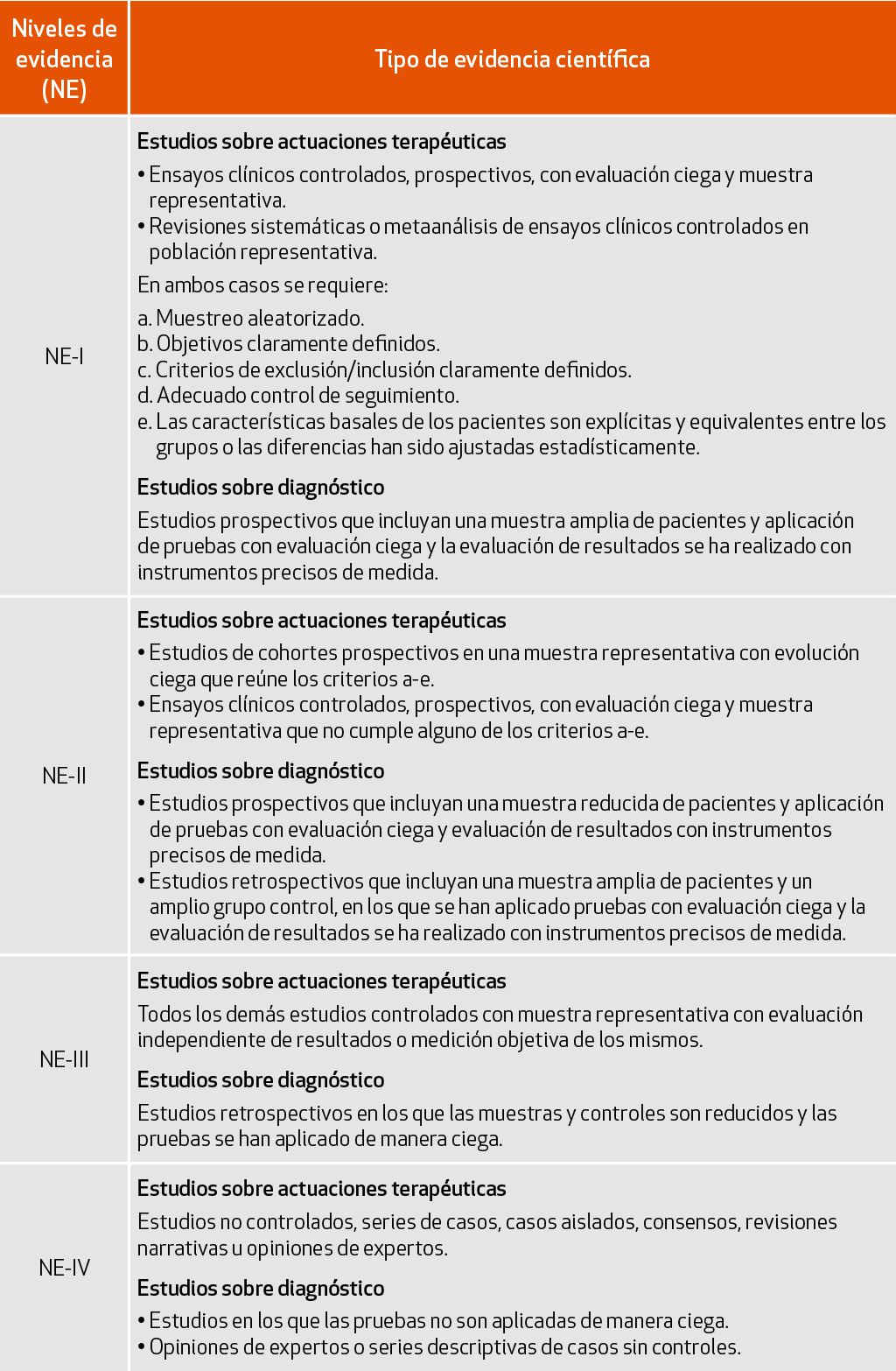

Evaluación de la evidencia

Para la evaluación de la calidad de la evidencia se utilizó la clasificación numérica romana que evalúa la calidad de la información en cuatro niveles (I, II, III y IV) según el grado de confianza que ofrece la metodología empleada en los estudios. Esta clasificación es consistente con los niveles de confianza en la evidencia propuestos por el sistema GRADE, que establece cuatro niveles de calidad de la evidencia: alta, moderada, baja y muy baja4. Esta clasificación ha sido adoptada por la EFNS en la actualización de 2012 de las recomendaciones de preparación de guías de práctica clínica5. No obstante, como orientación para la evaluación inicial de los estudios recopilados, se han conservado los criterios de clasificación de estudios clínicos propuestos por la EFNS en 20046, por ser más explícitos que otras propuestas posteriores. De esta forma, el nivel I corresponde a tipos de estudios que ofrecen un alto grado de confianza, como los ensayos clínicos controlados y aleatorizados o las revisiones sistemáticas y el nivel IV a los estudios o publicaciones con un bajo nivel de confianza, como las revisiones narrativas, las series de casos o los consensos. En la siguiente tabla se resumen los tipos de estudios o publicaciones que, según las recomendaciones de la EFNS, pueden incluirse en cada uno de los cuatro niveles propuestos.

Estos niveles de evidencia se han aplicado a todas las publicaciones utilizadas como base de la redacción de los contenidos de los diferentes capítulos, excepto en lo que se refiere al capítulo 4, que trata sobre la evaluación de la enfermedad y en el que se mantienen los criterios de recomendación de la International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) a la hora de presentar las diferentes escalas de evaluación de la enfermedad de Parkinson.

Considerando los criterios GRADE adoptados por la EFNS en 2012, a la hora de establecer los niveles de evidencia se han tenido en cuenta ciertos factores que pueden modificar el nivel determinado por el diseño de los estudios. De esta forma, algunos factores pueden bajar el nivel de evidencia base, como el riesgo de sesgos en el diseño o ejecución, la inconsistencia entre los resultados de diferentes estudios, la disponibilidad de evidencia indirecta, la imprecisión de los estimadores del efecto o la sospecha de sesgo de publicación. De igual forma, otros factores pueden incrementar el nivel de evidencia de partida, como un objetivo de largo alcance, un evidente gradiente dosis-repuesta o la consideración del impacto de las variables de confusión4,5.

Los niveles de evidencia de los estudios se presentan en el texto en forma abreviada, a continuación del número de referencia y entre paréntesis, con las iniciales NE seguidas del número romano correspondiente al nivel determinado. Por ejemplo, para una revisión sistemática con metaanálisis de calidad, la notación sería (NE-I) y para un consenso basado en la opinión de expertos (NE-IV). En los casos en los que una misma conclusión o afirmación del texto se basa en varios estudios con diferentes niveles de evidencia, se hace constar el correspondiente al estudio de mayor nivel, considerando que es el que aporta resultados con mayor grado de confianza.

Grados de recomendación

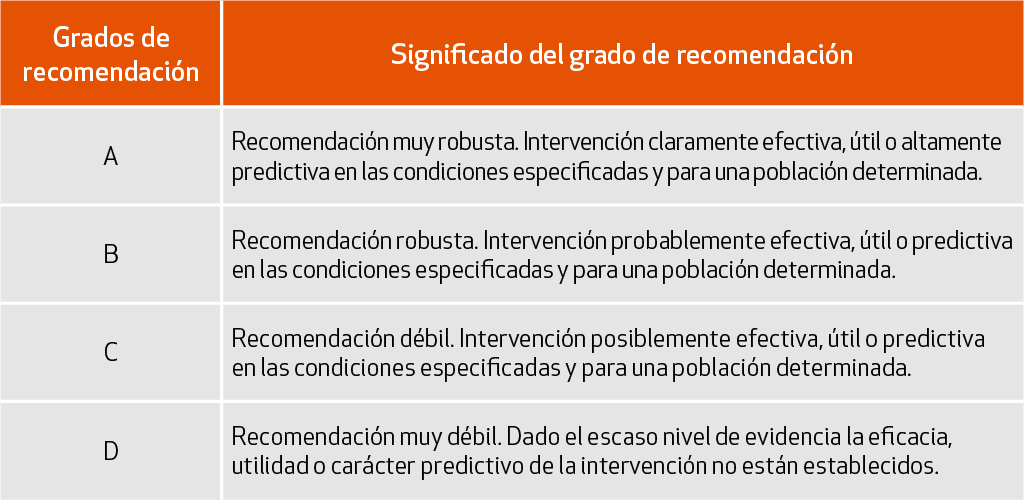

La elaboración de recomendaciones para la práctica clínica se basa en la evaluación de la evidencia previamente realizada, así como en las conclusiones derivadas del análisis de dicha evidencia. Tal como establece el sistema GRADE, las recomendaciones pueden ser clasificadas por su dirección y su fuerza. La dirección de una recomendación la posiciona a favor o en contra de una intervención, mientras que la fuerza establece su grado de recomendación4. En este sentido los grados de recomendación se relacionan de forma directa con los niveles de evidencia que han determinado la confianza de los estudios que sustentan las recomendaciones.

En consonancia con los criterios de evaluación de la evidencia anteriormente expuestos, se establecen cuatro grados de recomendación que se identifican alfabéticamente (A, B, C y D). Estos grados identifican la fuerza de la recomendación en función del resultado probable de su aplicación en la práctica clínica. La siguiente tabla expone las definiciones de los diferentes grados de recomendación1.

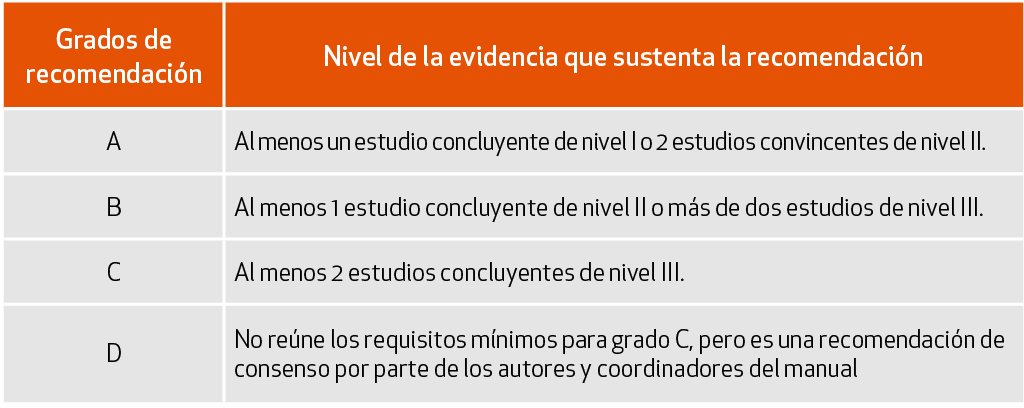

Con objeto de establecer el grado de una recomendación, se ha considerado el nivel de evidencia de los estudios que la sustentan. Los criterios para la determinación de los grados de recomendación a partir de los niveles de evidencia están basados en los propuestos por la EFNS6 en 2004, para no perder su alineación con los niveles de evidencia orientativos, y se exponen en la siguiente tabla.

Las recomendaciones se presentan en el texto al final de cada capítulo precedidas, cada una de ellas, por la letra que indica su grado de recomendación. En algún caso particular se ha hecho constar el grado de recomendación dentro del desarrollo del contenido del capítulo, especialmente cuando se han considerado las indicaciones de las opciones de tratamiento.

Bibliografía

1. Gronseth GS, Cox J, Gloss D, Merillat S, Dittman J, Armstrong MJ, et al.; on behalf of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Clinical Practice Guideline Process Manual. Minneapolis, MN: The American Academy of Neurology; 2017.

2. Arbelo González JM (coord.). Guía oficial de recomendaciones clínicas en la enfermedad de Parkinson. Madrid: Sociedad Española de Neurología; 2016.

3. Grupo de trabajo para la actualización del Manual de Elaboración de GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Actualización del Manual Metodológico. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); 2016. Disponible en: https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017418.pdf

4. Schünemann H, Brozek J, Guyatt G, Oxman A (eds.). GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. The GRADE Working Group, 2013. Disponible en: http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/

5. Leone MA, Brainin M, Boon P, Pugliatti M, Keindl M, Bassetti CL. Guidance for the preparation of neurological management guidelines by EFNS scientific task forces - revised recommendations 2012. Eur J Neurol. 2013 Mar;20(3):410-419.

6. Brainin M, Barnes M, Baron JC, Gilhus NE, Hughes R, Selmaj K, et al. Guidance for the preparation of neurological management guidelines by EFNS scientific task forces--revised recommendations 2004. Eur J Neurol. 2004 Sep;11(9):577-81.