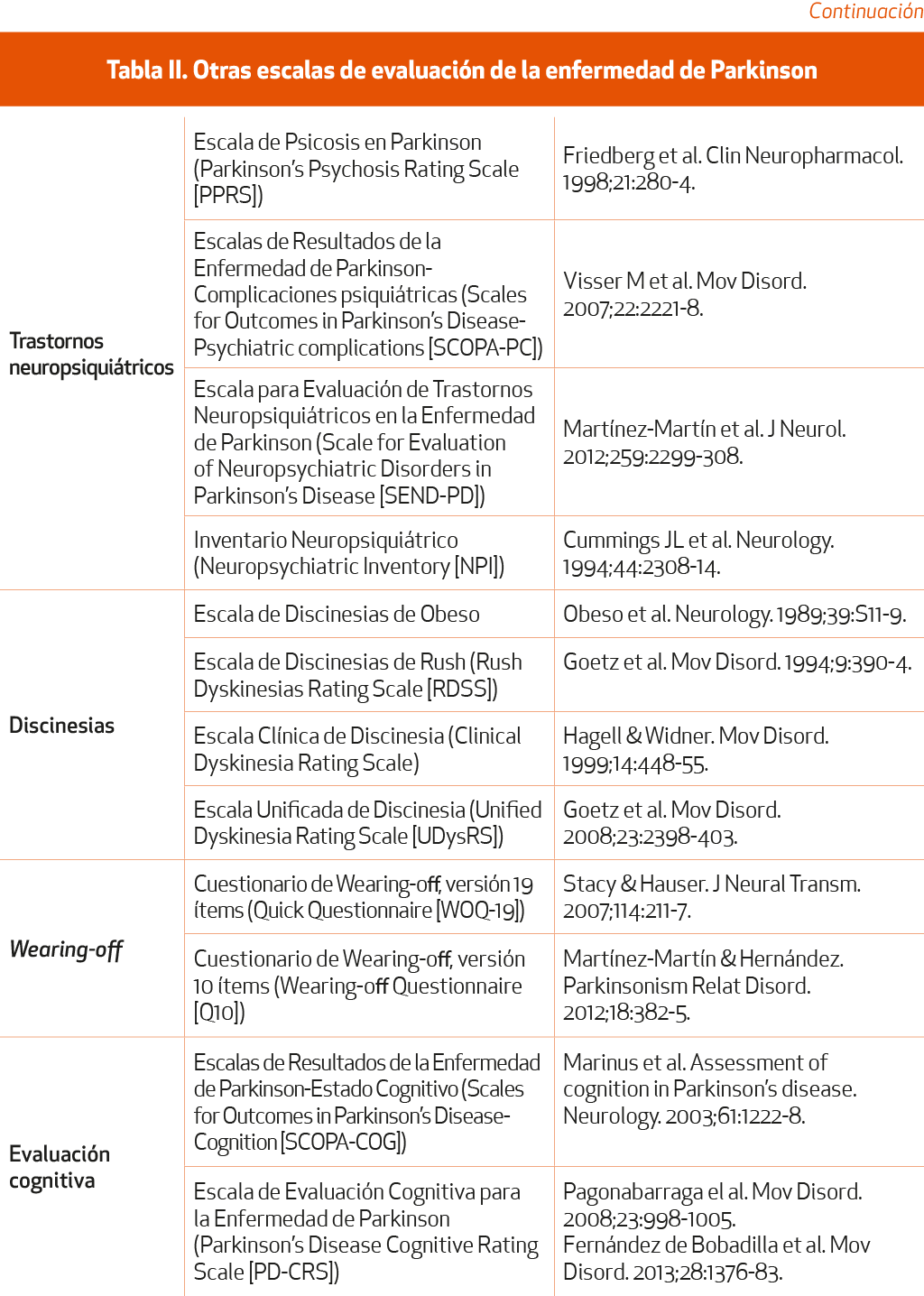

La EP se caracteriza por manifestaciones motoras (temblor, rigidez, bradicinesia, trastornos de la marcha y del equilibrio) y múltiples síntomas no motores (trastornos cognitivos, del estado de ánimo, gastrointestinales, autonómicos, del sueño, etc.). Además, en el curso de la enfermedad pueden surgir diversas complicaciones (discinesias, fluctuaciones, psicosis) como consecuencia de la interrelación entre su progresión y los efectos del tratamiento. Todo ello deteriora gravemente el estado de salud, la autonomía y la calidad de vida del paciente.

Ante una entidad tan compleja como la EP, es necesario contar con instrumentos de evaluación que ayuden a identificar la presencia de algunas manifestaciones o complicaciones, cuantifiquen su gravedad e impacto, documenten la evolución del proceso, valoren el efecto de las intervenciones terapéuticas y faciliten el intercambio de información entre clínicos, con otros profesionales y con los propios pacientes y sus familias. Por último, estas evaluaciones pueden suponer la base para la toma de decisiones y la planificación y asignación de recursos en política sanitaria.

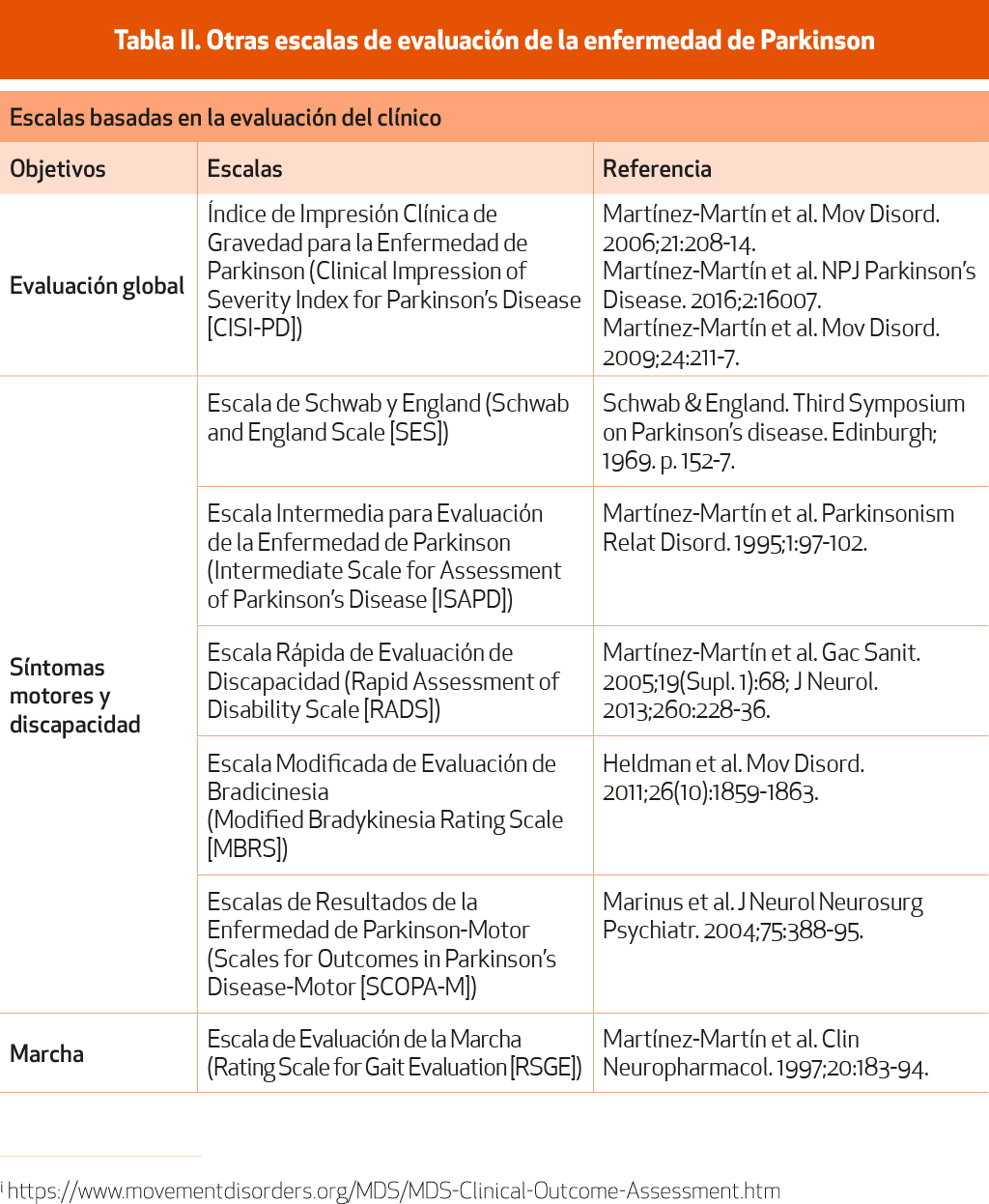

Tradicionalmente, la evaluación de la EP se ha centrado en los síntomas motores y en sus consecuencias directas (pérdida de capacidad funcional), así como en los resultados del tratamiento. Algunas de las escalas desarrolladas para estos fines son frecuentemente utilizadas, tales como la clasificación evolutiva de Hoehn y Yahr1 o la escala de Schwab y England (SES)2. Algunos de estos instrumentos carecen de estudios formales de validación de sus propiedades psicométricas3, aunque en los últimos años diversos estudios han paliado, al menos parcialmente, tal carencia.

La necesidad de evaluaciones multidimensionales que incluyan discapacidad, signos motores, síntomas no motores y complicaciones asociadas al tratamiento han propiciado el diseño de escalas como la UPDRS4 y las Scales for Outcomes in Parkinson’s Disease-Motor (SCOPA-M)5.

En las últimas décadas la actividad en este campo se centra en la revisión de escalas ya existentes, como la llevada a cabo por la MDS sobre la UPDRS (MDS-UPDRS)6, en el desarrollo de instrumentos para aspectos específicos de la EP (deterioro cognitivo, conductas relacionadas con control de impulsos, sueño, etc.) y para la detección y evaluación unificada de síntomas no motores, así como en las revisiones sistemáticas de estos métodos de evaluación. Diversos grupos de trabajo de la IPMDS Task Forces, por ejemplo, están llevando a cabo esta tarea desde 2003.

El desarrollo de una escala sigue una metodología que consta de diversas fases: 1) especificación de los objetivos, propósito, formato y modo de aplicación de la escala; 2) selección de los componentes del instrumento (ítems, dominios), el marco temporal, el formato y redacción de las preguntas y respuestas, y el rango de puntuación; 3) estudios piloto; 4) obtención de la versión definitiva de la escala, y 5) estudios de validación.

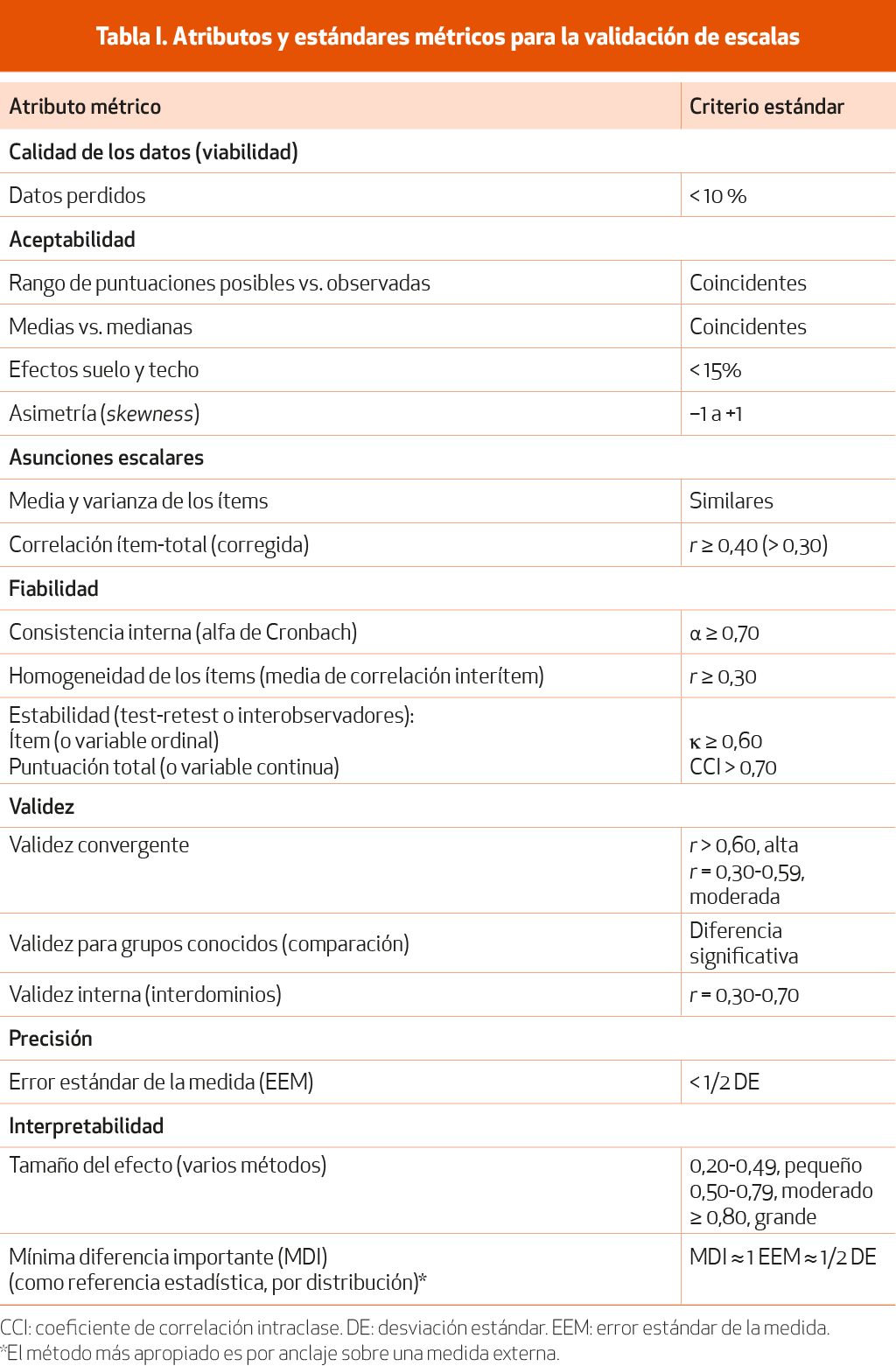

Validar una escala consiste en comprobar su calidad como instrumento de diagnóstico o medida, aplicando análisis estadísticos de diferentes atributos y siguiendo un conjunto de normas y estándares basados en métodos y teorías científicas de la medida de la salud7. Para ello, el instrumento se pone a prueba en un conjunto amplio y representativo de la población a la que va destinado (muestra) y los datos se analizan para determinar una serie de propiedades: 1) viabilidad (hasta qué punto la medida es utilizable en el contexto previsto); 2) aceptabilidad (se refiere a lo admisible que resulta el instrumento para la población diana y a la apropiada distribución de las puntuaciones de la escala); 3) asunciones escalares (agrupamiento de los ítems en la escala y posibilidad de su suma directa); 4) fiabilidad (hasta qué punto la escala está libre de error aleatorio, es decir, hasta qué punto existe una interrelación entre sus componentes y las puntuaciones son estables); 5) validez (establece si la escala mide realmente aquello para lo que fue diseñada); 6) precisión o sensibilidad (capacidad de la escala para detectar pequeñas diferencias); 7) sensibilidad al cambio (capacidad del instrumento para detectar cambios tras una intervención o a lo largo del tiempo), y 8) interpretabilidad (asignación de un significado fácilmente comprensible a las puntuaciones y a sus cambios). En la Tabla I se presentan las técnicas de análisis más frecuentemente utilizadas para estimar estos atributos, así como los criterios para establecer su calidad.

A la hora de utilizar una escala es necesario tener en cuenta, además, la carga del instrumento (conjunto de tiempo, esfuerzo y requerimientos necesarios para su uso) relacionada con la viabilidad, así como la necesidad de adaptación transcultural, en el caso de que se vaya a utilizar en un contexto cultural o en una población diferente a la original (por ejemplo, en otro país).

A continuación, se describen brevemente las escalas específicamente diseñadas para evaluación de la EP y que son recomendadas por la IPMDS siguiendo los principios de medicina basada en la evidencia que se han detallado de manera específica para este capítulo en el apartado de “Metodología” (Pág. 13). La clasificación de una escala como recomendada depende de que cumpla las siguientes condiciones: 1) que la escala haya sido utilizada en EP; 2) que se haya los desarrolladores originales; 3) que tenga estudios sobre sus propiedades psicométrica que al menos que incluyan fiabilidad, validez y sensibilidad al cambio.

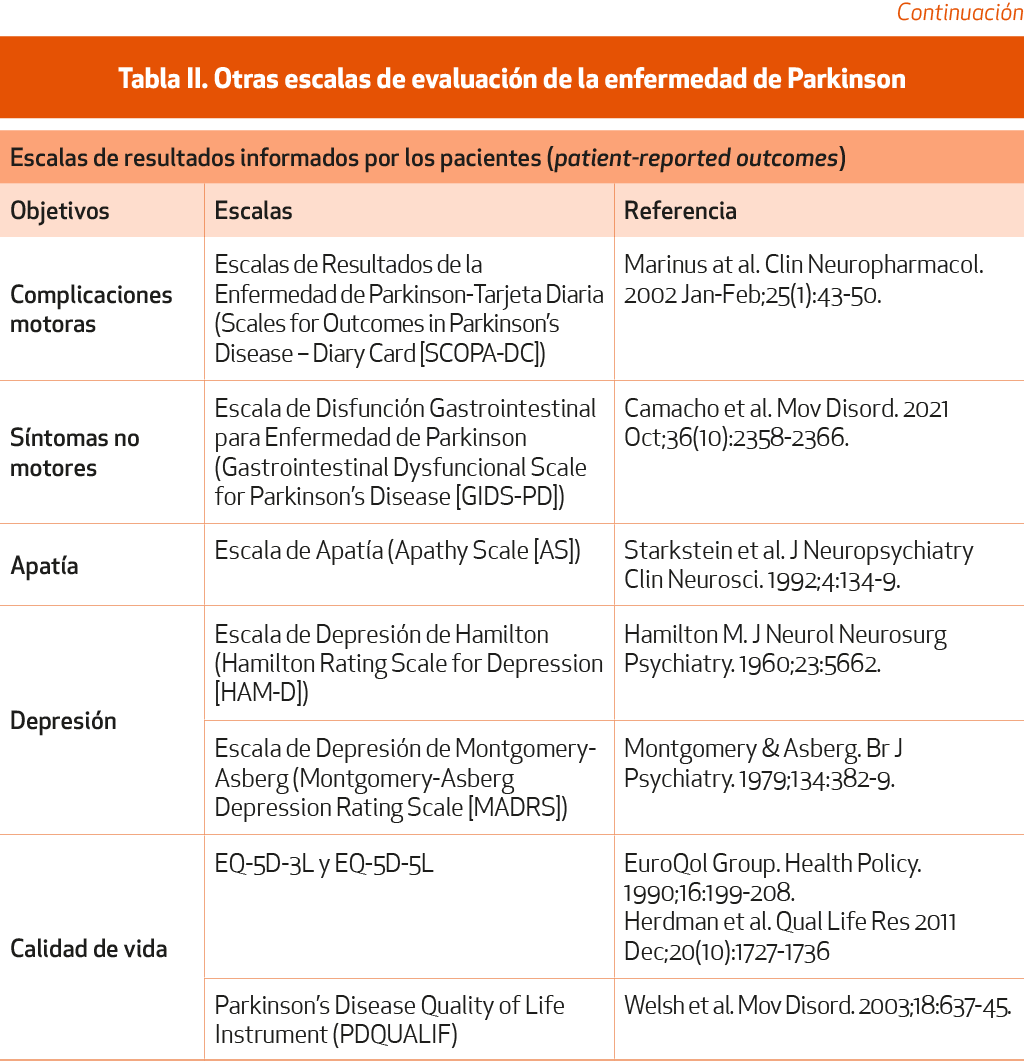

Muchas de estas escalas son propiedad de la IPMDS y su uso requiere permisoi. Otras escalas, que no cumplen las condiciones de recomendación de la IPMDS, que no son específicas de EP o que no cuentan con estudios completos de validación, se muestran en la Tabla II.

Bibliografía

1. Hoehn MM, Yahr MD. Parkinsonism: onset, progression and mortality. Neurology. 1967;17(5):427-442.

2. Schwab R, England A. Third Symposium for Parkinson’s Disease. Livingstone; 1969.

3. Ramaker C, Marinus J, Stiggelbout AM, et al. Systematic evaluation of rating scales for impairment and disability in Parkinson’s disease. Mov Disord. 2002;17(5):867-876.

4. Fahn S, Elton R, UPDRS program members. Unified Parkinson’s disease rating scale. En: Fahn S, Marsden C, Goldstein M, et al. (eds.). Recent Developments in Parkinson’s Disease. Vol. 2. Macmillan Healthcare Information; 1987:153-163.

5. Marinus J, Visser M, Stiggelbout AM, et al. A short scale for the assessment of motor impairments and disabilities in Parkinson’s disease: the SPES/SCOPA. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2004;75(3):388-395.

6. Goetz CG, Fahn S, Martínez Martín P, et al. Movement Disorder Society sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS UPDRS): Process, format, and clinimetric testing plan. Mov Disord. 2007;22(1):41-47.

7. Nunnally JC, Bernstein IH. Psychometric Theory. McGraw Hill; 1994.